マーケティングDXにおいて、全社のデータを多角的に分析し、顧客とのコミュニケーションチャネルを改善するためには、顧客データの統合が不可欠です。しかし、データを統合して活用できる状態にするためには、さまざまなハードルがあります。

本記事では、顧客データ統合の重要性が増している背景からデータを統合するメリット・目的、顧客データ統合プロジェクトの進め方やよくある失敗例について紹介します。また、顧客データ統合を実現するデータ基盤であるCDPについても紹介しています。

なお、顧客データ統合の仕組みや必要なシステムについては、別記事で紹介しています。詳しくは、下記の記事をご覧ください。

関連:顧客データ統合の仕組み|統合に必要なデータレイク/ETL/DWH/データマートとCDP

顧客データ統合の重要性が増している背景

一貫性のある顧客体験が求められる

かつては機能や価格が製品選びの決め手になっていましたが、今や「どれだけ良いブランド体験を届けられるか」が競争力を左右する時代になりました。顧客は製品の品質や価格に加え、購入前後の情報提供・問合せ対応・サービスの使い勝手など、あらゆる接点での体験を総合的に評価しています。

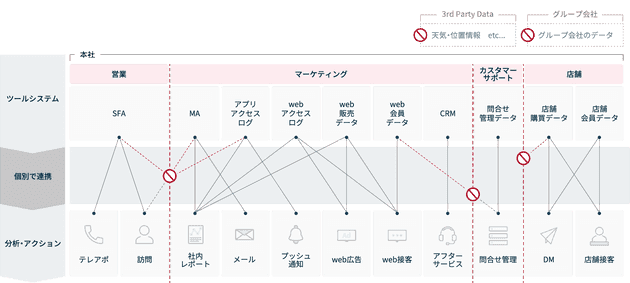

良いブランド体験とは、商品やサービスとの接点を通じて顧客の期待に応え「この会社は信頼できる」と感じてもらうことで生まれます。しかし、顧客データが部門ごとに分断されていると、顧客視点で一貫性を欠いた体験が生まれやすくなり、信頼を損なうリスクがあります。

例えば、店舗で購入した履歴がEC部門に共有されていないため、すでに持っている商品の購入を促すメールが送られるケースがあります。また、コールセンターへの問合せ履歴が他部門へ共有されていないことが原因で、クレームを入れた顧客に対してキャンペーンの案内を届けてしまうことも想定され、顧客の状況に合わないコミュニケーションが発生する可能性があります。

関連:顧客体験(CX)向上の成功事例4選!効果的な施策と必要なステップとは?

顧客行動が複雑化している

一貫した顧客体験を妨げる背景には、顧客行動の多様化と、それに伴う顧客行動の複雑化があります。

スマートフォンの普及やSNSの浸透、ECと実店舗の併用といった環境の変化により、顧客の購買行動は多様化しています。誰もが同じチャネルで商品を知り、購入するわけではなく、情報収集から購入までのプロセスは人によってさまざまです。

例えば、SNSで知った商品を店舗で確認しECサイトで購入する、あるいは実店舗で接客を受けた後にLINEで再度情報を取得する、といった行動はすでに一般的なものになりました。

このように、顧客が複数のチャネルや接点を行き来することで、行動は複雑化し、企業にとっては全体像の把握や一貫した管理が難しくなっています。

その結果、チャネルや部門ごとに顧客データが個別に管理されやすくなり、部門間での連携がとれず、横断的なデータ活用が困難になります。このような状態を「データのサイロ化」と呼びます。

関連:データのサイロ化とは?2つの原因と解決策、サイロ化を解消するツールを紹介

データのサイロ化が起きている状態では、顧客をチャネルや部門ごとにしか把握できず、全体像を捉えることができません。そのため、正確な顧客理解が困難になります。

例えば、アパレル企業において、顧客理解が不十分なことで、顧客の関心や購買意欲が異なるにもかかわらず、セールスプロモーションを一律に実施してしまったり、購買履歴が共有されていないことで最適な提案ができなかったりといった課題が生じます。

データドリブンな意思決定が求められる

顧客はオンライン・オフライン問わず、多様なチャネルで情報収集や購買行動を行うようになりました。その結果、閲覧履歴・購買履歴・SNS上での反応・位置情報・アプリの利用状況など、企業が取得可能な顧客データの量と種類は飛躍的に増加しています。

一方で、顧客のニーズや行動は常に変化しています。このような状況下で変化を的確に捉え、スピーディーに対応するには、従来の経験や勘に頼った意思決定だけでは限界があります。例えば、過去の成功事例を踏襲してキャンペーンを実施すると、顧客ニーズと乖離し、効果を得られないリスクがあります。また、データを活用する競合に比べて顧客の変化を見落とし、後手に回る可能性もあります。

取得可能なデータが増えた現代だからこそ、変化に柔軟かつスピーディーに対応するためには、データドリブンな意思決定が不可欠です。

関連:データドリブンマーケティングとは?導入手順や進め方のポイントと成功事例

顧客データ統合のメリット

顧客データ統合で得られるメリットは下記のとおりです。

- 顧客体験・売上の向上

- 業務効率化・コスト削減

顧客体験・売上の向上

顧客データを統合することで、データを漏れなく・重複なく管理できるようになり、顧客体験の向上や売上の向上に繋がります。

統合された顧客データにより、企業全体で一貫した顧客理解と対応が可能になります。例えば、顧客の嗜好や行動に応じたパーソナライズされた提案を行うことで「自分のことを理解してくれている」と感じられる体験を提供できます。また、来店履歴や購買傾向をもとにした接客や販促を実現すれば、顧客ロイヤルティやLTV(顧客生涯価値)の向上も期待できます。

顧客データを統合することで、施策の成果を正しく評価できるようになり、売上の向上にも繋がります。

例えば、ECと店舗の購買データが分かれている状態でweb広告を配信した場合、ECで購買が確認できなければ「広告は失敗だった」と判断されかねません。しかし、実際には広告を見た顧客が店舗で購入していた場合、効果はあったと評価すべきです。

このように、統合された正確なデータに基づいて分析を行うことで、施策の成果を正確に把握でき、改善の精度が高まります。その結果、売上の最大化にも繋がります。

顧客体験を向上させるために、顧客理解を前提とした顧客起点のコミュニケーション再構築の方法について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:データによる顧客中心のコミュニケーション再構築|これからの市場で選ばれる企業になるために

業務効率化・コスト削減

顧客データを統合し1つのプラットフォームに一元管理することで、業務の効率化とコスト削減を実現できます。

データが各システムに分散している状態では、部門間で形式の異なるデータを加工・連携する必要があり、非効率な作業が発生します。例えば、CRMから抽出したデータをExcelで加工してMAツールに取り込んだり、上司への報告のたびにレポートを個別に作成したりといった業務は、多くの企業で見られます。

顧客データを統合し、各ツールと連携させたり、分析結果をBIツールで可視化したりすることで、こうした作業時間や人的コストを大幅に削減できます。

また、データが複雑に管理されている、あるいはほかの部門の承認が必要な場合、担当者はエンジニアにデータ抽出を依頼することになり、クエリの作成や確認に時間がかかることもあります。データの統合と部門横断での連携により、各部門が自律的に業務改善を進められる環境を構築できます。

その結果、必要なデータを担当者自身が直接取得できるようになり、意思決定のスピードも向上します。

顧客データ統合の事例

キーコーヒー

コーヒーに関するさまざまな事業を手掛けているキーコーヒー株式会社の事例を紹介します。

キーコーヒーは、海外でのコーヒー農園事業からコーヒーの製造・販売、飲食事業だけでなく、コーヒーファンのためのコミュニティサイトやセミナー、直販のECサイトなど、顧客と直接コミュニケーションを行うサービスも展開しています。

各サービスで個別にデータを利用した改善を進めていましたが、データのサイロ化により、断片的な情報に基づく浅い顧客理解や、一貫性のないコミュニケーションにとどまっていることに課題を感じていました。

顧客と適切なコミュニケーションを継続的に行うためには、顧客データを統合・管理できる体制の構築が不可欠であると判断し、弊社EVERRISEの支援を通じて、各サービス・サイトのデータを統合しました。

顧客データを統合したことで、1人の顧客がどのチャネル・サービスをどれだけ利用しているかが可視化され、より精度の高いデータの取得が可能になりました。また、これまで担当者に依頼して抽出していた各チャネルのデータのうち、主要な情報はBIツール上で確認できるようになり、作業時間の大幅な削減にも繋がっています。

関連:キーコーヒーが実践する、チャネルを横断した分析と顧客コミュニケーションの最適化|CDP導入事例

SUBARU

安全性能と独自技術に強みを持つ自動車メーカーである株式会社SUBARUの事例を紹介します。

SUBARUは2017年から顧客データの統合と活用に本格的に取り組み、web中心へと変化した購買行動に対応するため、カスタマージャーニーの可視化を進めました。全国のディーラーで収集した顧客情報や行動ログを「SUBARU ID」という統合IDで紐付け、社内と現場が同じデータを共有できる体制を構築しました。

データの統合の際には、基幹系システムには手を加えずに、SaaSの活用と必要なデータの選択と集中を重視して統合を進めました。活用面では、成果が見える領域から着手し、マーケターとエンジニアが連携する体制構築に注力しました。

その結果、テレビCMの効果により、指名検索数を前年比14.5倍に伸ばすことに成功しています。また、イベントでは紙のアンケートをデジタル化し、行動ログと連携させることで、見込み顧客への優先的なアプローチが可能となり、成約率の高い層を特定できるようになりました。さらに、ブランドイメージの分析を通じて「安全性」の訴求に戦略を転換したCMを展開した結果、webサイトの直帰率や到達率も大きく改善しました。

顧客データ統合プロジェクトの進め方

顧客データを統合することで、顧客に提供できる価値が高まり、ビジネス全体に大きなインパクトをもたらすことが期待されます。一方で、プロジェクトの進め方を誤ると、失敗体験として社内に残ってしまい、顧客データの活用や攻めのDXに取り組みにくい土壌ができてしまうリスクもあります。

顧客データの統合・活用プロジェクトを成功させるには、大きな目標を描きつつも、小さな成功体験を積み重ねていくことが重要です。各ステップにハードルがあるため、社内で主体的に取り組む部分と、外部のコンサルタントやシステムベンダーの支援を活用すべき部分をあらかじめ見極めておくことが成功の鍵となります。

顧客データ統合のプロジェクトは、主に下記のようなステップで進めていきます。

- 戦略立案

- データの整理

- システム選定

- システム導入・開発

- 実行・運用

STEP1:戦略立案

まずは、自社の顧客データ統合の目的を整理し、戦略を立てていきます。

このフェーズでは、コンサルタントの協力を得たほうが良いケースが多くあります。顧客データを統合しただけでは価値が生まれず、戦略にも現実味がなければ成果に繋がらないリスクがあるからです。

戦略の立案自体は各企業が主体的に行うべきですが、構想段階でコンサルタントを交えて実現性を評価することで、プロジェクトの成功確率を高めることができます。

また、実行・運用フェーズでは社内リソースの制約が課題となることが多いため、プロジェクト初期段階で、先のことを考慮して運用体制(社内人員・外部支援)の確保や運用計画の策定を検討しておくことが望ましいです。

STEP2:データの整理

顧客データ統合を行うためのシステムを選定する前に、下記の点を整理しておくことで、適切なシステムの選定が可能となり、その後のプロジェクトもスムーズに進行します。

- どのシステムに、どのようなデータがあり、統合対象とするか

- 各データをどのようなロジックで紐付けるか

- 各データを保有している部門に、必要な開発リソースがあるか

特に、データの紐付けロジックの設計や実際にデータが取得可能かどうかの判断には、技術的な知見が求められます。自社やグループ会社に十分な開発体制がない場合は、システムベンダーの協力を得ながら進めると良いでしょう。

なお、弊社EVERRISEでは、デジタルマーケティング領域における300件以上の開発実績で培ったノウハウを活かし、データ統合アセスメントサービスを提供しています。スムーズにデータを統合し、活用できる状態まで構築できるよう、データの整理や品質評価、プロジェクト計画の作成までサポートが可能です。

サービスの詳細について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:データ統合アセスメントサービスご紹介資料

STEP3:システム選定

顧客データを統合するためのシステムを選定します。パッケージ製品に限らず、自社で構築する場合も含めて、下記の3つの要素を備えていることが重要です。

- 自社の目的を達成できること

- 名寄せできること

- 継続的に情報を追加・更新できること

自社の目的を達成できること

顧客データ統合の目的は「データを可視化し、マーケティング施策を評価したい」「メールやプッシュ通知配信のために柔軟にセグメントを作成したい」などさまざまかと思います。

重要なのは、自社の目的を明確にしたうえで、それを実現できる設計・機能を備えたシステムにすることです。システムの選定にあたり、設定した目的に必要な機能がそのシステムに揃っているかを必ず確認しましょう。

名寄せできること

名寄せとは、複数のデータベースにある顧客データを、1つのデータとして統合する作業です。顧客識別に共通のIDが存在する場合には、そのIDをKeyにして統合を行います。共通のIDがない場合は、名前・メールアドレス・住所・電話番号などの属性データをKeyにして、同一顧客化を判断し統合します。

一意のKeyを用いて統合することで、それぞれのタッチポイントごとに切り離された情報を紐付け、顧客を「個客」として認識できるようになります。

関連:データクレンジングと名寄せとは?正確な顧客データ管理のやり方と効果的なツール

継続的に情報を追加・更新できること

顧客データ統合は、一度きりの作業ではなく、新たなデータの追加・更新を前提とした継続的なプロセスです。

顧客情報は時間とともに蓄積され、内容も変化していきます。そのため、データを統合して「きれいな状態」にした後も、常に最新の情報に保てる仕組みを整えておくことが重要です。継続的に情報を更新できるように、適切なインフラや運用体制を構築しましょう。

STEP4:システム導入・開発

実際にシステムの導入・開発を行います。

この工程では、要件定義から設計・開発・テスト・導入までを一括で進める「ウォーターフォール型」ではなく、短いサイクルで開発と改善を繰り返す「アジャイル型」が一般的です。

顧客データ統合を進めるうえで必要な開発は、新しい仕組みの導入です。そのため、開発の途中で仕様の変更や追加などが発生するケースが多く、柔軟に変更が可能なアジャイル型の開発が適しています。

STEP5:実行・運用

システムの導入はあくまで通過点であり、導入して終わりにしないことが重要です。まずは、顧客データ統合の目的を達成できているか確認しましょう。

また、市場や技術が日々進化するなかで、新しいデータの取り込みや新たなツールの導入が必要になる場面が出てくるケースもあります。そうした変化に柔軟に対応できるように、開発に関わったベンダーと連携しながら運用を続けることをおすすめします。

ただし、顧客データ活用は継続的な取り組みであり、長期的に外部リソースに依存し続けるのは現実的ではありません。早い段階から社内担当者の育成に取り組むことで、改善の柔軟性が高まり、データを自ら扱い・活用できる人材を社内に増やしていく体制を整えることができます。

顧客データ統合の失敗例

顧客データの統合に着手しても、思ったような成果が得られない企業は少なくありません。顧客データ統合のよくある失敗例を紹介します。

- 手段を目的化してしまう

- 大量の顧客データをExcelで管理しようとする

- 会社全体で取り組めていない

手段を目的化してしまう

どのようなプロジェクトにおいても共通して言えることですが、手段を目的化してしまうと失敗の原因になります。顧客データ統合も例外ではなく、本来は「統合後にどう活用するか」が重要であるにもかかわらず「統合すること自体」が目的になってしまうケースが少なくありません。

こうした事態を防ぐには、統合後にどのように顧客データを活用するかを明確に描いたうえで、戦略や計画を立てることが重要です。実際に、顧客データ統合は主に下記のような目的で行われます。

- データの可視化による戦略の立案

- データの可視化によるマーケティング施策の評価

- メールやプッシュ通知配信のためのセグメンテーションの改善

- 既存サービスの分析ダッシュボードなどのサービス提供

例えば、小売業であれば、店舗とECサイトで分断されていた顧客データを統合することで、一貫した顧客理解に基づいた戦略立案が可能になります。また、メールとプッシュ通知で異なる配信ツールを使っている場合でも、配信リストや配信結果を統合すれば、チャネルをまたいだ一貫性のあるコミュニケーションを実現できます。

上記のような具体的な目的を設定するのと同時に、下記のような大きな粒度でのデータ活用の方向性についても描いておくことも重要です。

- データの可視化

- 既存商品・サービスの提供価値向上

- 顧客体験観点でのコミュニケーション改善

- 新たなビジネスモデルの構築

こうした広いスコープでの活用イメージを持つことで、中長期を見据えたシステム選定が可能となります。現時点で見えている課題の解決にフォーカスする場合は、短期的な要件に対応できるシステムを選定するという判断もあり得ます。

どちらの視点を重視するかで、導入すべきシステムの要件やアプローチが大きく変わってきます。

大量の顧客データをExcelで管理しようとする

2024年に行われた表計算ソフトの利用に関する調査では、表計算ソフトを利用する日本の会社員・経営者・公務員のうち、76%がもっとも利用頻度の高いメインのソフトとして「Excel」を挙げています。安価で利便性の高いツールであるため、顧客データ統合を行う際にもExcelの利用を考える企業は少なくありません。

顧客の基本的な属性データのみであれば、Excelでの管理も可能ですが、購買履歴やweb行動ログといったトランザクションデータを扱うとなると話は別です。データ量が膨大になり、一般的な業務用PCでは処理が重くなってフリーズしたり、操作に時間がかかったりと、実務上の運用に支障が生じます。

また、Excelは複数人での同時編集に不向きであり、一度エラーが起きると元の状態に戻すことが困難です。そのため、担当者の工数が圧迫され、本来の目的を達成できないままプロジェクトが頓挫するリスクも高まります。

行動データの統合には、専用システムの導入や基盤の整備が現実的な選択肢です。具体的なポイントについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

会社全体で取り組めていない

顧客データ統合は、実際の作業に入る前に社内での調整を行い、会社全体で取り組む体制を整えることが不可欠です。

例えば、下記のようにさまざまな部門がそれぞれ異なる顧客データを保有しています。

- ECサイト部門:フォーム登録情報やweb行動データ

- 店舗部門:店頭での会員登録情報

- マーケティング部門:メール配信履歴

- カスタマーサポート部門:問合せ対応履歴

これらを横断的に統合する作業は、複数部門が関与する全社的なプロジェクトとなります。

しかし、初期段階で部門間の認識をすり合わせていないと、次のような問題が発生しがちです。

- システム選定後に、利害が対立して導入が進まない

- プロジェクト開始後に、本来統合すべき重要なデータの存在が発覚する

このような事態が続くと、計画は次第に複雑化し、本来目指すべき部門横断での顧客理解や活用ではなく「システムを導入すること自体」が目的化してしまうケースも少なくありません。

顧客データ統合は、1つの部門で完結するものではありません。全社で共通の目的意識を持ち、協力しながら進めることが成功の鍵となります。

顧客データの統合・活用の全社的なプロジェクトの進め方やうまくいかない原因について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:顧客データ活用が進まない6つの原因と解決策|効率的なチーム体制と施策実行までのステップ

顧客データ統合の手段として注目を集めるCDP

顧客データの統合を実現するには、目的や運用体制に応じた仕組みの選定が欠かせません。その中でも、近年活用が広がっているのがCDPです。

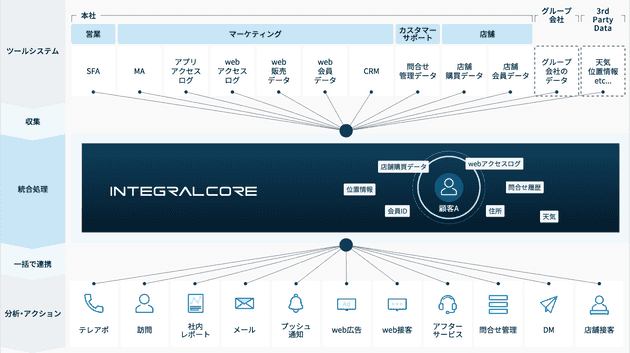

CDPとは「カスタマー データ プラットフォーム:Customer Data Platform」の略称で、企業が持つ顧客データを「実在する個人」に紐付けて統合・管理し、顧客一人ひとりの正確な理解を可能にするプラットフォームです。

関連:CDPとは?機能や部門・業界別の活用例、今後の動向などをまとめて解説

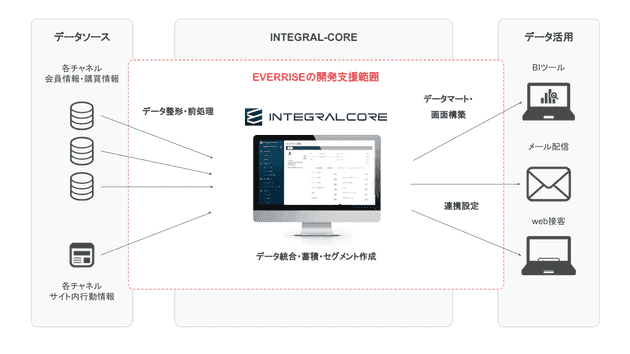

CDPは、顧客データ統合において重要な要素である「名寄せ」と「継続的な情報の更新」が可能であり、各種システムに存在するデータを集め、統合や分析処理をかけたうえで、各種システムやツールに対してデータを連携する役割を担います。

データの収集

CDPを導入することで、オンライン・オフライン問わず、個人情報を含むあらゆる顧客データを収集し続けることが可能です。特定の部門のデータだけでなく、複数の事業部やグループ会社のデータ、天気・位置情報などの3rd Party Dataなども取得可能です。

CDPが直接データを収集するのではなく、MA・CRM・DWHなどのツールで収集したデータをCDPに連携するケースが一般的です。連携可能なツールとして、下記のようなものが挙げられます。

| ツール名 | webアクセス解析ツール | CRM / SFAツール | EC / 購買データ管理ツール | ID-POS | BI / 分析ツール | MA / メール配信 / その他施策 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ツールの例 |

・Adobe Analytics ・Google Analytics ・Ptengine など |

・Salesforce ・Synergy! ・HubSpot CRM ・eセールスマネージャー ・F-RevoCRM ・kintone ・Zoho CRM など |

・EC being ・Shopify ・EC-CUBE ・ecforce ・EPR(マクロミル) ・W2 Unified など |

・スマレジ ・airレジ ・ORANGE POS ・POS+retail ・shopping Scan(True Data) ・ユビレジ など |

・Tableau ・Looker Studio(旧Google Data Portal) ・Yellowfin ・Amazon QuickSight ・DOMO ・Redash など |

・Marketo ・Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot) ・HubSpot ・Synergy! ・Karte ・DLPO ・LINE ・Repro ・WEBCAS email など |

顧客に関するデジタルデータは、今後も増え続ける見込みです。具体的には、店舗への来店をビーコンで検知したデータや、AIカメラによる顧客の識別を行うためのデータの収集・活用にすでに着手している企業もあります。

CDPは、それらのデータを一元管理する役割を担います。

データの統合・加工

顧客に関するデータを集めただけでは、同一人物に関する情報であっても、1人の顧客としては認識できません。CDPは名寄せ処理を行うことで、各ツールから集めた顧客データを統合し、特定の顧客として認識できる状態にします。

また、CDPに統合されたデータは、マーケティングの目的に応じたセグメントの作成や、分析用のデータ加工にも活用できます。GUIでの操作に対応した管理画面を備えている製品も多く、より高度な設定を行いたい場合はSQLでジョブを定義できる機能を持つCDPも存在します。

CDPを活用することで、柔軟なセグメンテーションやデータ加工が可能となり、顧客理解が深まりマーケティング施策の精度向上が期待できます。

データの連携

加工・統合した顧客データや作成したセグメントを、各種ツールに連携することができます。CDPと連携できるBIツールやMAツール、メール配信ツールは下記のとおりです。

| ツール名 | BI / 分析ツール | MA / メール配信 / その他施策 |

|---|---|---|

| ツールの例 |

・Tableau ・Looker Studio(旧Google Data Portal) ・Yellowfin ・Amazon QuickSight ・DOMO ・Redash など |

・Marketo ・Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot) ・HubSpot ・Synergy! ・Karte ・DLPO ・LINE ・Repro ・WEBCAS email など |

例えば、CDPで統合されたオンライン・オフラインのデータを活用し、MAツールと連携することで、店舗の近くにいる顧客にメールを送信して来店を促すといった、顧客視点での施策をシームレスに実施できるようになります。

CDPを導入し正確な顧客データを利用することで、最適なタイミング・チャネルで、最適な情報を顧客に届けるOne to Oneマーケティングを実現できます。

CDPについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。CDPの機能や役割、ほかのツールとの違いなど、導入前に知っておくべき情報をまとめて紹介しています。