昨今、ビジネス現場などで「顧客体験」「CX」という言葉を見かける機会が増えてきました。インターネットやスマホの普及により企業と顧客のタッチポイントが増えた結果、一連で優れた体験を提供することにより顧客満足度の向上に繋がるとして、これらの言葉が重要視されるようになっています。

本記事では、顧客体験(CX)についての重要性や成功例を混ぜながら説明し、顧客体験を向上させるために必要なステップと役に立つシステムについて紹介します。

顧客体験(CX)とは

CXとは「カスタマーエクスペリエンス:Customer Experience」の略語で、日本語で「顧客体験」「顧客経験価値」と表記されます。世界有数のIT分野を中心としたリサーチ・アドバイザリを行うガートナー(Gartner)社のCXの定義は次のとおりです。

the customer’s perceptions and related feelings caused by the one-off and cumulative effect of interactions with a supplier’s employees, systems, channels or products.

引用:ガートナー「Customer Experience」

翻訳すると「提供企業の従業員、チャネル、システムまたは商品とのインタラクションがもたらす1回の、または累積的な効果によって、顧客が得る認識や関連する感情」です。

つまり、機能や見た目、価格といった商品やサービスそのものの価値だけでなく、利用前・利用中・利用後のあらゆる過程において顧客が感じた「感情的な価値」も含めた、すべての顧客体験を表す際に「CX(顧客体験)」と呼んでいるケースが多いかと思います。

UXとの違い

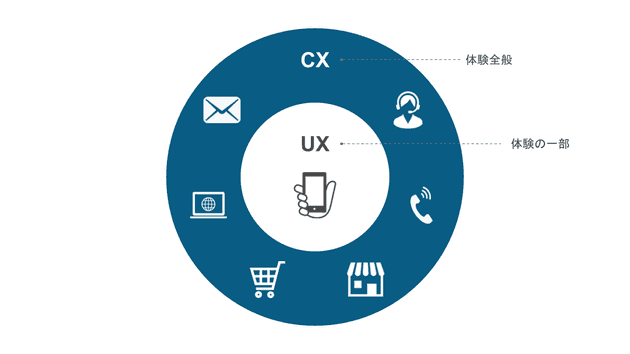

CXと似た言葉にUXというものがあります。UXは、「ユーザーエクスペリエンス:User Experience」の略称です。

意味は「ユーザーがサービスやシステムの利用を通して得る顧客体験のこと」と説明されることが多いです。単語自体も似ている上、意味も近いため混合しやすい言葉かもしれません。

UXはCXを構成する一部です。CXが顧客体験の全体を指す言葉であり、UXは体験一つひとつを指す言葉です。そのため「UXを意識したホームページ制作」などと言われるように、UXはwebサイトのデザイン面やアプリの操作性など、一つひとつのタッチポイントで用いられるチャネルについて話をする際に使われることが多い言葉です。

一方でCXは、認知から興味・関心、比較・検討、購入、リテンション、アドボカシーなどの顧客の消費者が通るプロセス一連の顧客体験を考える際に使われます。

日本企業の顧客体験向上への取組状況

ガートナージャパンは、2021年6月に日本企業のCXに関する調査結果を発表しました。

この結果を見ると、日本企業では「進行中・稼働済み」「検討中」の企業が全体の2割程度に留まってしまっていることがわかります。顧客体験の向上の重要性を感じながらも取り組めていない企業がほとんどという現状です。

CXの取り組みは、他社との差別化を図り競合力を高めるために重要です。今後、積極的に進めていく企業とそうでない企業との間に大きな差が広がっていくことが懸念されています。

顧客体験を向上させる必要性

世の中にモノがあふれ、欲しい商品が簡単に手に入るようになったこともあり、消費者はモノそのものより、精神的な豊かさを求める消費行動、いわゆるコト消費と呼ばれる体験に価値を求めるようになりました。

つまり、消費者は商品やサービスから感じる「スペック」や「値段」などの価値だけではなく、企業の提供する商品やサービスを購入する際に体験する「感動」や「心地よさ」「満足度」といった感覚的な付加価値を重要視する傾向が出てきています。

関連:モノ消費からコト消費、さらにトキ消費へ。Z世代はイミ・エモ消費が増加

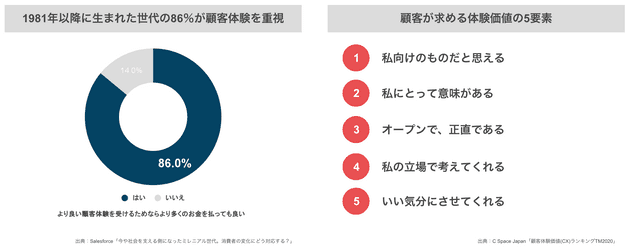

Salesforceの調査によると、「より良い顧客体験を受けるためならより多くのお金を払っても良い」 と考えている回答者は、86%に達しています。これは、従来の「ブランド力がある」「商品が良い」という理由で購入していた消費者から「顧客体験(CX)が高くない商品・サービスは選ばない」という消費者が増えてきていることを示しています。

さらに、インターネットやスマホの普及でチャネルの選択肢が増え、それぞれのタッチポイントにおいて一連の体験を提供することが重要視されるようになりました。

顧客体験の向上によって得られるメリット

F2転換に繋がる

顧客体験の向上により顧客は「良い体験を提供してくれる企業」と認識し、一度きりの購入や利用だけではなく、その後もリピートする可能性が高まります。

1:5の法則でも言われるように、新規の顧客を獲得するコストは、既存の顧客を維持するコストの5倍もの費用や工数がかかると言われています。新規顧客は獲得コストが高く利益率が低くなるため、収益性を高めるためには既存顧客の維持がより重要となります。

その中でも新規顧客に2回目も購入や利用を続けてもらい、効率良く売上を伸ばしていくためには、顧客体験の向上が必要です。

ロイヤル顧客を増やせる

顧客体験の向上により購入以降のタッチポイントでも顧客により良い体験を提供することで、継続的に利用し続けてもらえ、ロイヤル顧客への転換が期待できます。ロイヤル顧客の定義は、企業によってさまざまですが、企業の売上に貢献してくれる良い顧客ということに違いはありません。

また、良質な顧客体験を感じたロイヤル顧客は、SNSなどのインターネットサービスを通じて製品・サービスの使用感やブランドに対する思いなど、口コミを発信する可能性があります。良い口コミが広がることでブランドや製品・サービスに対する認知が向上し、新規顧客の獲得にも繋がるでしょう。

競合他社との差別化を図れる

ロイヤル顧客が増え、良い口コミが広がっていくと自然とブランドイメージの向上にも繋がります。

また、一度ファンになってくれた顧客は、継続的にそのブランドを使い続けてくれるだけはなく、初回に購入した製品・サービス以外の製品も同じブランドでそろえたいという心理が働き、同じ企業の別の商品やサービスを購入してもらえる確率が高くなります。

購入後も良い顧客体験を提供し続けることで、顧客は商品ではなく企業で選ぶことが増え、明確に「その企業だから購入をする」という理由を持って利用してくれることでしょう。顧客体験の向上により、競合他社との差別化を図ることができます。

顧客体験の向上に取り組んだ成功事例

スターバックスコーヒージャパン

独自の商品や店舗デザイン、親しみやすいサービスで幅広い支持を集める世界最大のコーヒーチェーン店スターバックスの日本支社であるスターバックスコーヒージャパンの事例をご紹介します。

昨今のカフェ・喫茶店業界の市場は、利用スタイルや客層の多様化、またコンビニコーヒーの定着による店舗増加や客単価の向上などから拡大傾向にあります。他社との差別化や付加価値の提供がより求められる市場となっています。

そんな中で、スターバックスがシェア全国1位とともにオリコンMEが行った「カフェ満足度調査」でも1位を獲得した(2020年3月)要因としては、ドリンクやフードに加えて「体験」を1つの提供価値と捉え、店舗を中心に一貫したブランド戦略を実践し続けている点が挙げられるでしょう。

カフェは店内で暇を楽しむために利用する方が一般的でしたが、近年では出勤前などに商品をテイクアウトし、オフィス内でコーヒーを楽しむという層も増えてきています。

それら層への顧客体験の向上としてスターバックスは、2年前にモバイルオーダー&ペイという、アプリやwebから事前にオーダーと支払いを済ませ、レジに並ばず商品を受け取れる会員サービスを開始しました。出勤前などの時間が限られている中でコーヒーを購入したいという顧客にとっては、スムーズにそしてストレスフリーでコーヒーが購入できるという顧客体験が得られます。

また、購入時に金額に応じてポイントが貯まるポイントカード制度は、昔からリピーターを増やすための手段として用いられてきましたが、スターバックスではプリペイド式の決済機能とポイントの機能を一元化することで、決済手段と別にポイントカードを取り出す手間を省略し、ポイントカードの不携帯や紛失を減少させ、結果的にポイントのアクティブな活用に繋げました。

LINEからスターバックスで使える商品券(スターバックスカード)を発行できるなどの新サービスを導入し、スターバックスカードで気軽に感謝や労いの意を示すなどの顧客体験を提供することで、今までアプローチすることができなかった層との繋がりも得ることができています。

この顧客体験の向上の施策によりブランディングの向上に加え、顧客は「スタバに行く」という明確な理由ができるため競争力の強化にも繋げることができました。

株式会社あきんどスシロー

主に「吟味・スシロー」のブランドで回転寿司をチェーン展開する企業である株式会社あきんどスシローの事例をご紹介します。

コロナ禍の影響を受け、店内飲食のサービスを提供している外食業は大きな打撃を受けました。それによりオンライン・オフライン問わず多角的なアプローチが求められるようになりました。

そんな最中でも、寿司業界の首位を走っているのが「スシロー」を展開する株式会社あきんどスシローです。その要因としては、かねてよりオンライン・オフラインを含めた顧客体験の向上に努めていた結果であると言えるでしょう。

スシローは、店内飲食が一般的であった回転寿司から家庭でもスシローを楽しめるという新しい体験を創出しました。

CMで「お持ち帰り スシロー」のワードを表示し、テイクアウトができるという印象を与え、そこからインターネット注文をスマホ用に最適化させ、直感的にわかるようなUI・UXを採用し、手軽にスマホからテイクアウトの注文ができるようにリニューアルを行いました。

また、Uber Eatsや出前館でのデリバリーと連携することで、スシローアプリを持っていなくても、利用ができる環境作りを行いました。これにより、どんな状況下でも注文ができ、お寿司を味わえるという新しい体験を提供しました。

また、今までは自社に閉じた施策を行っていましたが、他社との連携強化も図り、すでに多くの人々が導入している実績のあるLINEで店舗への来店・予約管理ができることで、顧客は並ばずにスムーズに来店できるという新しい顧客体験を提供しています。

こういったオンライン・オフライン問わず一連の顧客体験(CX)を提供することで、消費者はお寿司が食べたくなった際には明確に「スシローに行こう」という理由を持って選択するようになり、それが結果的に業界首位に繋がっていると言えるでしょう。

顧客体験を向上させるために必要な5つのステップ

1. 現状の顧客体験を把握・整理する

顧客体験を向上させるためには、顧客軸で考え顧客理解を深めることが重要です。そのために、まずは顧客プロファイルの作成から始めましょう。

どのような顧客が自社の商品やサービスを利用するかペルソナを策定します。顧客を設定する際は名前、年齢、性別、職業など細かく設定し、具体的な顧客イメージが関係者と共有できるように具体化できれば、その人物がどのような思考をたどるかが予想できます。

カスタマージャーニーマップで、顧客が認知から購入し使い続けてくれるまでどのようなステップがあり、どのような感情の変化が生じるのかをまとめることも1つの策です。

関連:カスタマージャーニーとは?効果的なマップの作り方と2つの活用事例

加えて各タッチポイントには、どのようなチャネルが有効なのかも考えてまとめておくと、関連する社内の登場人物や部署が共有できるためプロジェクトが進めやすくなります。

関連:タッチポイント(顧客接点)とチャネルの違い、利益UPのための強化方法

2. 顧客をさまざまな角度から評価し、課題を可視化する

カスタマージャーニーマップをもとにさまざまな角度から顧客分析を行い、課題を可視化させる必要があります。

分析は、まずキャンペーンの結果やアクセス数や時間帯、顧客のデモクラフィックデータ、チェック式のアンケート項目のような明確に数字として見える「定量データ」で顧客の一連の行動や大まかな特性を理解し、現在生じている課題について整理しましょう。

その後、アンケートの自由欄の記載やコメント、インタビューや行動観察などの「定性データ」で詳しい理由や動機を探りましょう。特に定性データは、マスで行うことが難しいため、定量データからきちんとターゲットを決め、少人数に絞って実施することをおすすめします。

関連:ユーザー分析・顧客分析の重要性と6つの手法。分析データの活かし方

3. 顧客ごとにパーソナライズされた顧客体験を提供する

パーソナライズとは、顧客の属性や購買、行動データ履歴といったデータをもとに顧客ニーズを把握し、最適な情報やサービスを提供する手法です。

顧客について理解したあとは、先ほどの分析に基づいた顧客体験の提供をパーソナライズして、一人ひとりに合わせたアプローチを行うことが大切です。また、パーソナライズされた体験を提供するうえでは、顧客の置かれている状況やタイミングを考慮することが重要です。

状況やタイミングの判断は、webトラッキングデータ、デバイスの行動情報、オンライン・オフラインも含めた購入履歴のデータなどをもとにリアルタイムに適切なタイミングとチャネルで情報を届けると顧客ロイヤルティを高めることができます。

4. カスタマーエクスペリエンスの分析・見直しを行う

より良い顧客体験を提供するために重要なことが2つあります。

1つ目に、各タッチポイントでのCXの改善は常にアップデートし続けることが重要です。顧客ライフサイクルの段階ごとに適切な分析を組み込み、常に知見を獲得しフィードバックを行える状態にすることが望ましいでしょう。

2つ目に、顧客体験の良し悪しを決めるのは、コンテンツの質と量と言えます。良い商品やサービスがあったとしても、その価値を分かりやすく伝えられるコンテンツでなければ購入に至りません。また、コンテンツの量が少なければ、顧客が欲しい情報に合ったコンテンツを届けることができず機会を損失してしまいます。これらを防ぐためにも、今あるコンテンツの見直しや顧客のニーズに合ったコンテンツを作れるよう分析を行い、コンテンツの質と量を担保するための仕組みづくりが必要です。

これらをきめ細かく行うことで、よりよい顧客体験を提供することができます。

関連:デジタルマーケティングの効果測定の方法と指標、分析に役立つツール

5. 顧客体験を管理する

CXは、UXとは異なり一連の顧客体験を指します。そのため、すべてのチャネルで提供される顧客体験を統合し一元管理することが理想です。

高度なCXのマネージメント(CXM)を行い顧客体験を向上させるためには、顧客データを始めとする、webトラッキングデータ、デバイスの行動情報、オンライン・オフラインも含めた購入履歴のデータなどのさまざまなデータを統合し、一元的な顧客理解を深めることが必要です。これにより統一性のある連携性の高い顧客コミュニケーションを展開することが可能になります。

関連:CXMとは?顧客体験の向上に役立つ理由と成功させる5つのポイント

顧客体験の向上に役立つCDP

顧客データ基盤は自社で構築することも可能ですが、その顧客データ基盤としてCDP(カスタマーデータプラットフォーム)も1つの手段です。

CDPとは「カスタマー データ プラットフォーム:Customer Data Platform」の略称で、企業の顧客に関するデータを管理し「実在する個人」に紐づけて顧客データを集め、顧客一人ひとりを理解することを可能にするプラットフォームです。

関連:CDPとは?カスタマーデータプラットフォームの機能やメリット、活用例を解説

CDPを利用することで、4つのステップで説明した「現状の顧客体験を把握・整理する」「顧客評価をさまざまな角度から調査し、課題を可視化する」という2つのステップを行える環境を作れます。

CDPで収集した顧客データをもとに、顧客一人ひとりを深く分析し、より深く理解することができるようになります。実際に顧客理解を深めるためにダッシュボードやレポートを作成し分析を行います。分析にはBIツールなどを利用して行います。

また、チャネルごとに提供するサービスの質の違いを顧客が許容してくれることもありますが、顧客体験の向上で重要なのは一貫した体験の提供です。しかしチャネルの多様化により、多種多様なチャネルが利用されるようになりました。

CDPでは、散らばったデータを一元管理すること以外にも、チャネルごとのデータの収集・連携が可能で、顧客に対して一貫した顧客体験を提供できます。

EVERRISEが提供するCDP「INTEGRAL-CORE」

弊社EVERRISEでは、顧客データをノーコードで管理できるCDP「INTEGRAL-CORE」を提供しており、これまでTVerさまやキーコーヒーさま、hoyuさまなどを含め複数社の導入実績がございます。

- CDP「INTEGRAL-CORE」の特長

- 顧客に関するあらゆるデータを収集・統合

- ノーコードでデータ集計やセグメント作成

- 外部連携機能でBIツール・MA・CRMなどへデータを渡し、マーケティング施策へ活用可能

- 自社開発システムならではの総合支援体制

- 専用環境での提供も可能な国産CDP

CDP「INTEGRAL-CORE」の機能や特長、ユースケース、実際の画面については、以下の無料資料で詳しく紹介しています。データ活用にお困りの際はぜひお気軽にご相談ください!