マーケティング活動をする中で「顧客ロイヤルティ(ロイヤリティ)」を重要視する企業・ブランドが増えています。顧客満足度と同じようなイメージを持ちがちですが、明確な違いがあります。

本記事では、顧客ロイヤルティとは何か、顧客ロイヤルティの計測指標と計測方法、顧客ロイヤルティ向上のために必要なステップと役に立つツールを紹介します。

顧客ロイヤルティ(ロイヤリティ)とは

顧客ロイヤルティとは、顧客が企業やブランドに対して持っている愛着や信頼の度合いを指します。ただ商品やサービスに満足しているだけでなく、企業やブランドそのもののファンであることが重要なポイントです。顧客ロイヤルティの高い顧客を「ロイヤルカスタマー」とし、顧客ロイヤルティを意識したマーケティングをロイヤルティマーケティングと呼びます。

顧客ロイヤルティの英訳は「Customer Loyalty」で「Loyalty」の直訳は忠誠、忠義などです。日本語ではカタカナでロイヤルティと表記されることが多いですが、同じ意味でロイヤリティと表記されていることもあります。また、発音の似た単語に「Royalty」がありますが、こちらは王族、王位、気品と言った意味のまったく別の単語です。

心理的ロイヤルティと行動的ロイヤルティ

顧客ロイヤルティは心理面と行動面の2つに分けて考えます。

心理的ロイヤルティ

心理的ロイヤルティは、顧客が企業やブランドに対して信頼や愛着の感情を持つことを指します。例えば「あのブランドの服を着ることが誇らしい」「機能が多少劣っていてもこのメーカーの製品を使いたい」などです。

行動的ロイヤルティ

行動的ロイヤルティは、心理的ロイヤルティが高い企業、ブランドを継続的に利用したり、他者推奨をするなどの行動をとっていることを指します。例えば、同じブランドの服を買い続けたり、お気に入りのブランドの商品やそれを身に着けた自分をSNSに投稿するなどの行動です。

企業における真のロイヤルカスタマーとは

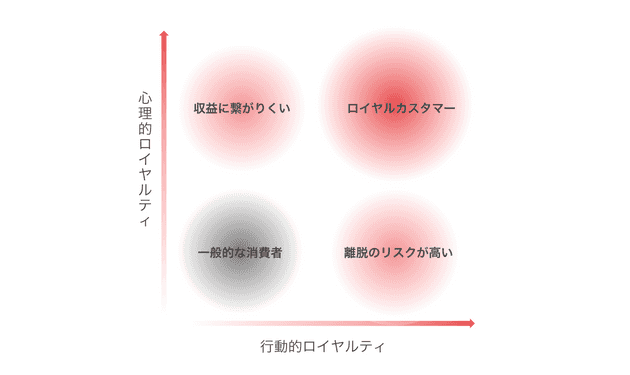

心理的ロイヤルティと行動的ロイヤルティの両方が高い顧客が、企業にとって真のロイヤルカスタマーです。

顧客ロイヤルティの2面性について下記のようなことが考えられます。

- 単発のセールやキャンペーンなどでも一時的に行動的ロイヤルティを高めることは可能

- 心理的ロイヤルティが伴わないと離脱しやすい

- 心理的ロイヤルティだけが高くても収益には繋がりにくい

顧客ロイヤルティを心理面と行動面の2つに分けて考えると、両者の関係性について下記のような傾向があります。

よって、企業の利益に貢献してくれる本当の意味でのロイヤルカスタマーを獲得するには、心理と行動の両面ともロイヤルティを高める必要があります。

顧客ロイヤルティと顧客満足度の違い

顧客満足度は、顧客がサービスや商品に満足しているかを表す指標です。顧客が持っていた期待値を満たしているかどうかが評価の基準になります。

そのため、顧客満足度が高い=ロイヤルティが高いとは限らない点に注意が必要です。「顧客満足度は低いが顧客ロイヤルティは高い」「顧客満足度は高いが顧客ロイヤルティは低い」というケースもよくあります。

例えば、顧客が「ずっと変わらず買い続けたい」と強く思っているブランドが存在する時、ある時期に何らかの不満が発生しても、顧客満足度が下がることはありますが、顧客ロイヤルティはそう簡単には失われません。

また、何らかの商品を購入し、商品自体に何の問題もなく満足していても、次回もまた同じ商品を買うか?と聞かれたらそこまでの愛着はないということもあります。

顧客満足度だけでなく、顧客ロイヤルティも高まらなければ「ずっと買い続けたい」というモチベーションにはなりません。

顧客ロイヤルティと顧客エンゲージメントの違い

顧客エンゲージメントは、顧客と企業の間で結ばれる信頼関係を指します。顧客ロイヤルティと顧客エンゲージメントは非常に似ていますが、顧客との関係性を見る視点が異なります。

顧客ロイヤルティは、愛着を持っているという顧客の「感情」に重きを置き、その感情を企業が判断をするという一方的な評価を行っています。対して、顧客エンゲージメントは、顧客がブランドに積極的に関わろうとしてくれているという「行動」に重きを置き、企業と顧客の双方が対等な関係であることが前提です。

マーケティング活動を行ううえで、顧客ロイヤルティと顧客エンゲージメントの違いを正しく理解し、両者を高めることが理想です。顧客ロイヤルティと顧客エンゲージメントの詳しい違いや顧客エンゲージメントを高めるために必要なことについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:顧客エンゲージメントとは?効果的に高める方法や施策例、計測指標も紹介

顧客ロイヤルティが注目される背景

以前に比べて顧客ロイヤルティが注目されている背景として、日本国内において、少子化による人口の減少や市場の成熟が進んだことで、新規顧客を獲得するコストが上昇している現状があります。

多くの企業は、定着するかわからない新規顧客獲得にコストを割くよりも、既存顧客のロイヤルティを向上させより多くロイヤルカスタマーを獲得し、良い関係性を維持することが継続的な利益獲得に繋がると考えるようになりました。その結果、顧客ロイヤルティが注目を集めるようになり、ロイヤルティ向上のための施策を検討する企業が増えています。

顧客ロイヤルティを高める3つのメリット

顧客ロイヤルティを向上させることには、主に3つのメリットがあります。

- 継続的な購入・利用、解約率の低下

- 顧客単価の向上

- 口コミでの宣伝効果

継続的な購入・利用、解約率の低下

顧客ロイヤルティの高い顧客は、リピート率も高い傾向にあります。特に消耗品は継続的に同じ商品を購入してもらうことで、安定した利益が得られます。サブスクリプションモデルでは顧客ロイヤルティの向上によって解約率を下げられます。

関連:F2転換とは?転換率の計算方法と向上施策、リピーターを増やした事例を紹介

顧客単価の向上

ロイヤルカスタマーは企業自体のファンであるため、自社の他サービスの利用、別ブランドの商品の購入も期待できます。また、同サービス・ブランド内でも顧客ロイヤルティが高い人ほど利用単価が高い傾向が見られます。よって、顧客ロイヤルティの向上は顧客単価の向上に繋がります。

口コミでの宣伝効果

ロイヤルティが高い顧客による口コミや、SNSでの発信などの他者推奨は、新規顧客の開拓やほかの既存顧客のロイヤルティを高めることが考えられます。既存顧客のロイヤルティを向上すると、宣伝効果も生まれます。

顧客ロイヤルティを図る主な指標・計測方法

顧客の主観感情を大きく反映する顧客ロイヤルティはどのようにして定量評価するのでしょうか。顧客ロイヤルティは複数の指標を参考に、総合的に判断する必要があります。企業によって重要視するポイントはそれぞれ違いますが、主な指標と計測方法を紹介します。

- NPS®(ネットプロモータースコア)

- NRS(ネットリピータースコア)

- CES(カスタマーエフォートスコア)

- LTV(ライフタイムバリュー)

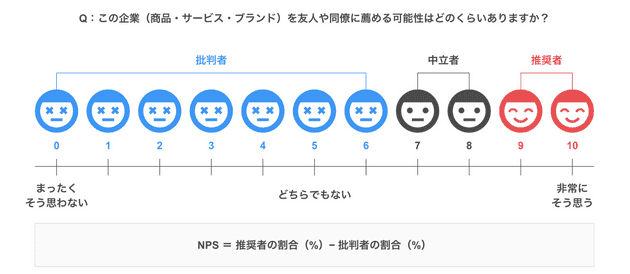

NPS®(ネットプロモータースコア)

NPS®とは、顧客の満足度とともに、他者推奨をするかどうかをアンケートで調査します。0から10までの11段階ですべての質問に回答してもらい、点数で評価します。これによって、満足度とともに他者推奨意向を調べることで、感情面と行動面のどちらも測ることができます。

NRS(ネットリピータースコア)

NRSとは、継続利用意思を数値化したもので、1年後もサービスや商品の利用を継続しているかを5段階で回答してもらいます。NPSが低く、かつNRSが高いユーザーは感情面のロイヤルティだけが高い状態と考えることができます。

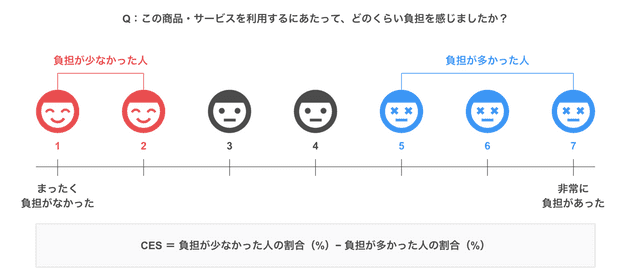

CES(カスタマーエフォートスコア)

CESとは、日本語では顧客努力指標といい、顧客が目的を達成するために要した負担を数値化したものです。目的を達成する過程で感じたストレスや負担について7段階程度の選択式のアンケートに回答してもらい調査します。

数値は低いほうが良いとされており、感情面のロイヤルティを下げるリスクを測ることができます。

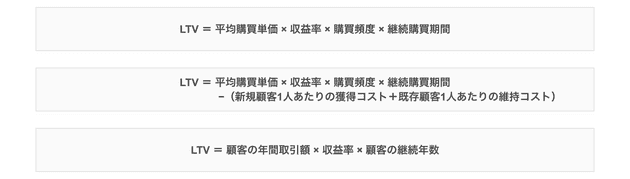

LTV(ライフタイムバリュー)

LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)とは、1人の顧客が生涯をとおして企業にもたらす価値を表した指標です。この指標には感情の要素は含まれず、行動面のロイヤルティを測るのに有効です。

多くの国内市場が成熟し、新規顧客獲得のコストが増大しているため、いかに顧客のLTVを高められるかが企業のマーケティング活動のポイントになっています。LTVの概要からビジネスモデル別のLTV向上施策、役立つツールなどについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:LTV向上のポイント|成功事例・ビジネスモデル別の施策例を紹介

顧客ロイヤルティを高める主な施策

ポイントプログラムの導入

顧客ロイヤルティを高める施策の1つに、ポイントプログラムの導入が挙げられます。ポイントプログラムとは、商品やサービスの利用状況に応じて顧客にポイントを付与し、貯めたポイントと特典を交換できるサービスのことです。

ポイントを付与する基準やポイントと交換できる特典は企業によってさまざまです。

代表例として、購入金額や頻度に応じてポイントを付与し、ポイントと商品を交換できるプログラムを用意するケースが考えられます。また、訪れた店舗の数に応じてポイントを付与し、一定のポイントを貯めた顧客しか参加できない限定のイベントに招待するプログラムもあります。

関連:ポイントシステムの仕組みと導入時の注意点|ポイントの効果を高めるために必要なこと

パーソナライズ施策の実行

顧客ロイヤルティは、パーソナライズ施策を実行することでも高められます。

パーソナライズとは、顧客の属性や購買、行動データ履歴といったデータをもとにニーズに応じた情報やサービスを提供する手法です。パーソナライズ施策を実行することで、顧客と企業の結びつきを強めたり、自社ブランドに対する親しみや信頼が増すことで、顧客ロイヤルティを高められます。

パーソナライズ施策の例としては、ECサイト上で行動データをもとに最適な商品をおすすめする、購入履歴に応じてDMの内容を変える、などが挙げられます。

いつ、どこで、だれに、何を提供するかを組み合わせて検討することで、顧客に合わせたコミュニケーションを構築できます。

関連:パーソナライズとは?意味・メリット・注意点・施策例・事例をまとめて解説

カスタマーサポートの品質改善

カスタマーサポートの品質を改善することも、ロイヤルティを高める施策の1つです。

顧客の企業に対するロイヤルティは、サービスや商品だけが関係しているわけではありません。顧客接点の1つであるカスタマーサポートの対応も、顧客ロイヤルティに大きく関係します。

問合せの際に、何回電話しても繋がらなかったり、対応に不満を感じた場合、顧客ロイヤルティが下がる可能性があります。反対に、メールでの対応窓口を用意したり、丁寧な対応を行うことで、顧客満足度が向上しロイヤルティを高められます。

関連:カスタマーサクセスとは?役割やKPI、成功へのポイント4つ

顧客ロイヤルティ向上のステップ

顧客ロイヤルティを高めるための施策の例を紹介しましたが、下記の5つのステップに分けてプロジェクトを進めることで、より顧客ロイヤルティを向上させられます。

- 顧客データを収集・整理

- 顧客ロイヤルティの把握、セグメント分けと目標設定

- 顧客ロイヤルティを向上するCX設計

- 的確な施策の実施

- 施策の効果の計測・検証

1. 顧客データを収集・整理

上記で紹介した指標を把握するために必要に応じてアンケートを実施します。また、顧客ロイヤルティの指標だけでなく、顧客の基本情報や購入履歴、サイト内の行動履歴などさまざまなデータと紐付けて分析を行う必要があるため、顧客データの整理もあわせて行います。

顧客データを収集・整理することで顧客理解が促進され、マーケティング施策の精度が向上します。そのため、企業のマーケティング活動は、顧客データの収集・整理が重要です。

顧客データに紐付く形でのアンケートの重要性や具体的なアンケートの進め方について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。成功事例やそのままご利用いただけるアンケートの設問例とあわせて紹介しています。

無料資料:BtoC向け|顧客満足度と市場調査のためのアンケート作成・分析・施策への活用

2. 顧客ロイヤルティの把握、セグメント分けと目標設定

整理したデータをもとに自社の顧客ロイヤルティの現状を正しく把握します。想像ではなく、データに基づいて評価することが重要です。

顧客ロイヤルティの状況に応じてセグメント分けし、施策のターゲット層と目標を決定します。例えば、以下のように設定することができます。

- 感情面のロイヤルティのみが高い顧客は、行動面のロイヤルティの向上を目標にする

- 一方で、どちらのロイヤルティも低い顧客は対策にコストがかかるので一旦保留にする

セグメント分けについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:セグメンテーションとは?2つの観点での活用方法と成功事例

3. 顧客ロイヤルティを向上するCX設計

ステップ2で決めた目標を達成するのに必要なCX(カスタマーエクスペリエンス)を設計します。それぞれのセグメントの状態によって、必要な施策は異なりますが、共通しているのは顧客ロイヤルティの向上、その先に利益の向上や、顧客の離脱防止に繋がるCXを考えるということです。

世の中にモノがあふれ、欲しい商品が簡単に手に入るようになったこともあり、顧客は「スペック」や「値段」などの価値だけではなく、「感動」や「心地よさ」といった感覚的な付加価値を重要視する傾向があります。

CXプロジェクトの具体的な設計・進め方の詳細について、詳しくは下記の無料動画をご覧ください。よくある失敗例だけでなく、成功のために必要な3つのポイントも紹介しています。

無料動画:顧客体験の改善に向けて|CXプロジェクト成功に必要な3つのポイント

4. 的確な施策の実施

CX設計に基づき、施策を実施します。顧客にアプローチする方法はさまざまありますが、ここで重要なのは、データとツールを活用し、適切なタイミング、チャネル、相手に対して施策を行うということです。

顧客のニーズの多様化に伴い、多くの企業が顧客とのコミュニケーションの見直しに取り組んでいますが、そこではデータをいかに活用するかが重要になります。

顧客とのコミュニケーションのあり方やデータを活用し顧客とのコミュニケーション再構築を図る方法について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:データによる顧客中心のコミュニケーション再構築|これからの市場で選ばれる企業になるために

5. 施策の効果の計測・検証

マーケティング施策はただ実施して終わりではなく、効果を計測し、検証し、ステップ2に戻ることを繰り返して、顧客ロイヤルティ向上のPDCAを回し続けることが大切です。どのようにすればデータとして効果を計測できるか、を考えることも重要なポイントといえます。

施策が失敗に終わった場合、なぜうまくいかなかったのかを正しく分析できなければ、今後も同様の失敗を繰り返すことになりかねません。デジタルマーケティングの効果測定の方法と重要な指標について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:デジタルマーケティングの効果測定の方法と指標、分析に役立つツール

顧客ロイヤルティ向上の成功事例

顧客ロイヤルティの向上に成功した企業の事例を紹介します。

- パタゴニア

- サッポロライオン

- VANS

マインドシェアを作り続けるパタゴニア

世界的なアパレルブランドであるパタゴニアの事例を紹介します。

パタゴニアは、過去30年間に渡り売上の1%を自然環境問題の保護・保全に還元したり、持続可能性に配慮した製造方法を採用することで、顧客から好意・信頼を得ています。

それと同時に、ロイヤルティプログラムを通じたパーソナライゼーションとエンゲージメント構築、つまり顧客を本当の意味で大事にし、プログラムの一員として大切に扱うことによって好意度を高めることに成功しています。

パタゴニアのように好意度が高まり、マインドシェアが高まれば、自ら進んでブランドの支持者となりインフルエンサーとして情報発信をし、さらに売上が生み出されます。

以前はプログラムの効果を出すのに年単位の時間がかかったところ、近年はさまざまなツールや機能を活用することで、より短期間で売上への効果を見られるようになっています。

マインドシェアが獲得できるようにロイヤルティプログラムを徹底することで、他者との差別化に成功し、顧客の好意度や指示が生まれ、顧客ロイヤルティが向上し、売上に寄与していくという循環が重要ということがわかります。

新プログラムでロイヤルティを向上したサッポロライオン

「銀座ライオン」や「ヱビスバー」などを運営する株式会社サッポロライオンの事例を紹介します。

サッポロライオンは以前から会計時に会員カードの提示で値引きクーポンを発行する「club LION」というロイヤルティプログラムを実施していました。顧客の維持には一定の効果はあったものの、グループで来店した顧客のうち、会計をした人の情報しか収集できない点が悩みでした。

そこで2018年からヱビスバーで「YEBISU BAR アプリ」の提供を開始し、スマートフォンアプリと電子スタンプを活用したロイヤルティプログラムを提供しています。アプリにはヱビスバーで提供されているビール・ビアカクテルの一覧が表示され、注文ごとに店員が電子スタンプを押します。注文時なので顧客全員が参加できる点がポイントです。

溜まったスタンプの数に応じてステータスが設定されており、ステータスに応じて特典を提供しています。公表されている一番上位のステータス「マイスター」よりも上の「幻の称号」があることを示唆し、利用者の興味を引いたり、初回登録時にビールを1杯プレゼントする施策も好評です。

また、アプリをとおして新商品を告知したり、会員からアンケートを収集できる機能も備えています。会員数はプログラム提供開始後から順調に増加しており、これまであまり人気がなかったメニューも引き合いが増えるといった効果も生まれています。

サッポロライオンでは、アプリをとおして収集した顧客情報をマーケティング活動に活用し、顧客属性別のビール購買趣向を分析したり、アンケートから得た情報を同社の新メニューやサッポロビールの新商品の開発に活かしています。

VANS

シューズアパレルブランドのVANSの事例を紹介します。

VANSはカスタマージャーニー全体に働きかける施策として「VANS Family」というロイヤルティプロジェクトを立ち上げました。VANS Familyは、大きく3つの軸で成り立っています。

1つ目が、ゼロパーティデータを利用した顧客理解です。VANS Familyでは、登録時にスケートボードやサーフィンなど自社の顧客と関連性の高い趣味に関する質問を行います。そのほかにも、選んだ趣味の熟練度や商品の知識、靴のサイズなどについて深堀りしていくことで、顧客が自発的に提供してくれるデータであるゼロパーティデータを収集・活用し、顧客解像度を高めることに成功しました。

2つ目に、パーソナライズが挙げられます。VANS Familyではwebコンテンツやアンケート、イベントの参加履歴などのデータをもとに、顧客がどの領域に興味を持っているかを予測してプロファイルを作成しました。そのプロファイルをもとに4つの予測モデルを作成し、さらにセグメントに分け、顧客の反応を見ながらパーソナライズ施策を展開しました。

3つ目が、ロイヤルティプログラムです。持っているVANSスニーカーの数を数えるだけで特典を受けられる仕組みなど、顧客に楽しんでもらいながらポイントを貯めて景品や特典と交換する仕組みを整えました。その背景には、顧客を楽しませながらブランドの価値観を伝えることにありました。

これら3つの軸をもとに展開されたVANS Familyは、提供してから約2年で会員も1,200万人を超えるなど、多くの顧客に愛されるプロジェクトになりました。

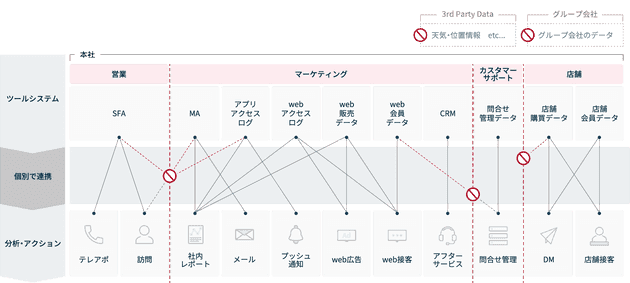

顧客ロイヤルティの把握・向上に有効なCDP

顧客ロイヤルティの向上の中でPDCAを効率的に回すためには、取得したアンケート結果や、既存の顧客データの整理、新たに必要なデータを収集するデータ基盤が必要になります。ツールや事業部ごとにデータがバラバラに管理されていると、その都度担当者にデータの共有を依頼する必要があり、データ分析のための工数や時間がかかってしまうからです。

自社内にデータが蓄積されているものの連携ができていない企業は多く、このような状態を「データのサイロ化」と呼びます。

関連:データのサイロ化とは?2つの原因と解決策、サイロ化を解消するツールを紹介

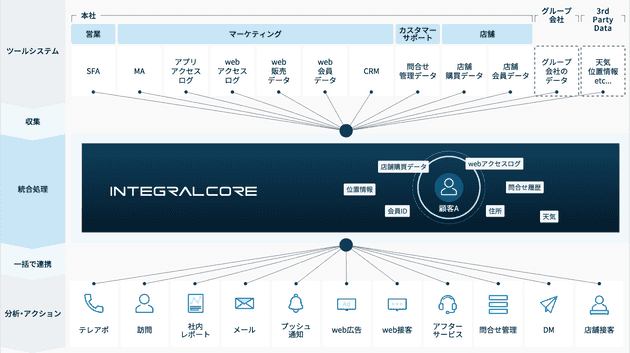

データのサイロ化を解消するために、データ基盤を0から自社で構築するという選択肢もありますが、1つの手段としてCDPの導入が有効です。CDPとは「カスタマー データ プラットフォーム:Customer Data Platform」の略称で、あらゆる状態で管理されている顧客データを収集・統合し、データを活用できるマーケティングシステムです。

関連:CDPとは?機能や部門・業界別の活用例、今後の動向などをまとめて解説

CDPは顧客データを一元管理する役割を担うだけでなく、BIツールやMAツール、メール配信ツールなどの各種ツールと連携可能です。

例えば、店舗とECサイトを運営している企業の場合、CDPとBIツールを連携することで実店舗とECサイトの累計購入金額によるロイヤル顧客の可視化や、顧客がECサイトを訪れて特定の商品を閲覧し、その後店舗で同商品を購入するまでの一連の行動を時系列で確認するなどが行えます。

さらに、CDPとMAツールを連携することによって、店舗での購買情報やアプリの行動ログなど、顧客に関するあらゆるデータをもとに作成したセグメントごとにメールを出し分ける、といった施策をシームレスに実施でき、施策の精度の向上も期待できます。

CDPについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。CDPの機能や役割、ほかのツールとの違いなど、導入前に知っておくべき情報をまとめて紹介しています。