近年、DXの潮流からデータ活用が1つのキーワードとなっている中で、不動産業界においても売上の向上や部署間・グループ会社の連携強化を目的とした顧客データ活用の検討・実施をする企業が増えています。

本記事では、不動産業界の3つの課題から解決策、CDPによるデータ分析・活用について紹介します。

なお、近年不動産業界で注目を集めているCDPですが、CDPで実現できる顧客分析や実際の事例について、下記の無料資料で紹介しています。より深く・正しく顧客データを分析し、効果的なマーケティング施策を実行するための参考資料として、本記事とあわせてぜひご活用ください。

CDPの概要や不動産業界の企業さまがCDPを導入するメリットについて知りたい方は、こちらをクリックしてください。記事後半の紹介部分までスキップできます。

不動産業界における3つの課題

不動産業界における主な課題は3つあります。

- 顧客の検討フェーズの変化を把握できない

- 一連の商談プロセスの評価ができない

- 顧客のライフステージの変化・需要の発生が分からない

顧客の検討フェーズの変化を把握できない

不動産は一定の検討期間が存在する商材であることから即決しないケースも多く、営業担当者は契約率を引き上げるために後追いが必要になります。しかし、データが分断されていることにより、適切な後追いができていないことが多々あります。

例えば、一度商談をしてから反応がないため、休眠顧客として扱い、時間をあけてからあためてアプローチしてみると他社で契約が決まってしまっていた、というケースなどはよくあるかと思います。これは顧客が再びwebサイトなどで情報収集をはじめたタイミングで、その履歴が営業側が利用するシステムに連携されておらず、コミュニケーションが遅れてしまっていることが原因です。

また不動産業界では、商談の際に顧客情報を紙で記入してもらったり、展示場の来場管理やアンケートを紙で管理することが多いです。紙の情報がデータ化されず、他のデータと紐付いていなければ、営業担当者はその後の顧客の動きを追えません。適切なタイミングでコミュニケーションが取れず、契約チャンスの損失に繋がります。

一連の商談プロセスの評価ができない

不動産販売(建売、注文、分譲)においては、営業の個人活動やセミナー、自社サイトの問合せや資料請求、展示場の来場予約、モデルルームや建売住宅の内覧会の予約によって新規顧客との接点を作り、商談を進めていくことが多いです。

また、賃貸においては物件情報サイトを中心として一部自社サイトや直接来店によって新規顧客との接点を作り、物件の紹介や内覧を進めていくような流れが多いかと思います。

いずれの場合も新規顧客の接点は多岐に渡り、成約までの接点も多い一方で、商談から成約までのデータが分断されてしまっており、パイプラインを一連の流れとして捉えて評価できていない状態となってしまっているケースが少なくありません。特にマーケティング部と営業部のデータが分断されていることが多く、取得したデータ(情報)を共有できていないのです。

結果として、投資対効果の優れたチャネルの見極めがデータに基づかない感覚的なものとなってしまっている、良い商談プロセスの評価や悪い商談プロセスの評価ができていないといった課題が存在します。

上記のように、システムごとにデータが分断され、連携できていない状態を「データのサイロ化」と呼びます。データのサイロ化が起きている状態では、自社の顧客データを十分に活用できません。データのサイロ化の詳細や解決する方法について、下記の記事で紹介しているのでご覧ください。

関連:CDPとは?カスタマーデータプラットフォームの機能やメリット、活用例を解説

顧客のライフステージの変化・需要の発生が分からない

大手の不動産会社では「企画・開発」「販売」「賃貸・仲介」「管理」におけるいくつかの事業を展開しているケースも挙げられますが、事業部ごと事業会社ごとにデータのサイロ化が起きていることで生じる課題もあります

例えば、戸建てを購入するのか、マンションを購入するのかという判断を迷っている顧客に対して同時にアプローチしてしまったり、注文住宅を購入した顧客の情報をリフォーム部門に渡せておらず、適切なタイミングでリフォームの提案ができず契約を逃してしまうなどです。

事業部ごと事業会社ごとにデータが分断されてしまっていると顧客の需要がどこにあるのか、ライフステージがどう変化したのかを掴むことができません。中長期的に顧客にアプローチできなくなるため、会社全体としての機会損失が起き、ライバル企業に負けてしまうという結果に繋がります。

不動産業界における課題の解決策

顧客の検討フェーズの変化を把握するための施策

顧客の検討フェーズの変化を把握するためには、オンライン・オフライン問わず、データを統合し、一元管理することが必要です。

オンラインデータとは、webサイトへの流入の経路や、webサイトの訪問履歴や行動情報、来店予約や資料請求などで得られる顧客の属性情報、メールなどのコミュニケーションチャネルでの反応に関する情報などです。オフラインデータは、商談時に得られる顧客の属性情報や商談の内容、商談のステータス、展示場でのアンケートなどがあります。

これらを統合することで、顧客の検討フェーズを正確に把握し、適切な後追いができるようになります。

顧客データ統合の最適な進め方について、よくある失敗ケースとあわせて下記の記事で紹介しているのでご覧ください。

関連:顧客データ統合の失敗ケースと最適な進め方。マーケティングDXにおける重要性

一連の商談プロセスの評価をするための施策

商談から成約まで一連の評価をするためには、顧客との接点のデータを部署間で共有できるようにする必要があります。

部署間でデータ共有できると、課題がどこにあるか判断できるようになり、それぞれの部署で適切に改善を行えるようになります。

また、来店予約の際に営業担当者がサイトへの流入経路や行動をもとに顧客にあわせた提案をしたり、初回の商談で契約に至らなかった顧客のデータをもとに、マーケティング部がメールなどでアプローチを行う、といったことができるようになります。

関連:CDPとの連携で拡がる、メールマーケティング施策の選択肢

顧客のライフステージの変化・需要の発生を把握するための施策

顧客のライフステージの変化・需要の発生を把握するためには、事業部同士でのデータ連携も必要です。

エリアや商品により担当する部署が異なる場合でも、事業部間やグループ会社間でデータ連携ができていれば、契約後の顧客に対しても、継続的にコミュニケーションを取れる関係性を維持することにより、転職・転勤などによる引っ越し、家族内の構成人数が変わった際の引っ越しなどの際に過去の情報も含めた適切な提案が可能になります。投資用不動産や保険など、他の商材のクロスセルにおいてもこの顧客との関係性を活用できる可能性があります。

また、事業部ごとに収集したデータは「企画・開発」の事業においても利用できるケースがあると考えられます。不動産開発を行うディベロッパーにおいては、まちづくりの一貫でイベントを計画することがありますが、そのまちに住む顧客のデータを分析し、どういったイベントを企画するかの検討材料としても役立ちます。

データを活用し顧客とコミュニケーション再構築を図る方法については、下記の無料資料で詳しく紹介しています。顧客体験向上を目的としたマーケティング施策を検討する際の参考資料として、ぜひご活用ください。

無料資料:データによる顧客中心のコミュニケーション再構築|これからの市場で選ばれる企業になるために

不動産業界がアプローチを成功させるCDPでのデータ分析・活用

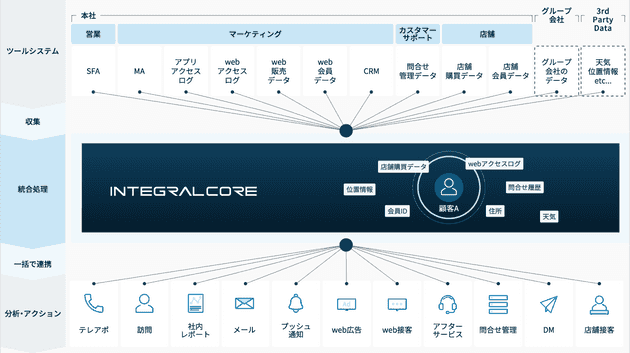

顧客データを一元管理すること、他部署や他事業部と連携するためには、インフラを整える必要があります。そのインフラとして、CDP(Customer Data Platform)が1つの解決策となります。

CDPとは「カスタマーデータプラットフォーム」の略称で、企業の顧客に関するデータを管理し、顧客一人ひとりを理解するための基盤のことです。

関連:CDPとは?カスタマーデータプラットフォームの機能やメリット、活用例を解説

CDPの機能は多岐にわたりますが、ここからは不動産業界でCDPを活用した際にできるようになること・メリットについて、以下の3点を紹介します。

- 顧客情報の一元化

- 購買ファネル分析による顧客と営業とのコミュニケーション改善

- 顧客の状態に合わせたコミュニケーション

顧客情報の一元化

不動産業界では、よく以下のようなツールやシステムを利用して、webトラッキングデータや資料請求・来場予約情報、来場後のアンケート、商談のデータ(CRM)、契約、契約後の利用データなどを収集していますが、CDPはこれらのツールやシステムと連携して収集したデータを「実在する個人」にデータを紐づけて一元管理できます。

| ツール名 | webアクセス解析ツール | CRM / SFAツール |

|---|---|---|

| ツールの例 |

・Adobe Analytics ・Google Analytics ・Ptengine など |

・Salesforce ・Synergy! ・HubSpot CRM ・eセールスマネージャー ・F-RevoCRM ・kintone ・Zoho CRM など |

CDPを導入することで、顧客データが一元化され、1人の顧客として分析できるようになり、オンラインとオフラインを融合させた施策の実施も可能になります。

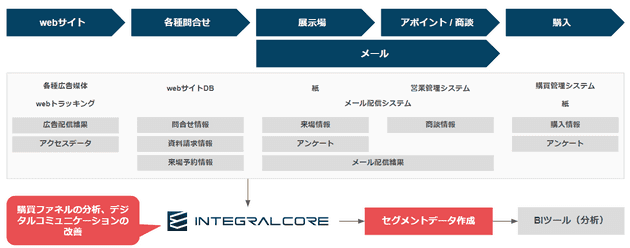

購買ファネル分析による顧客と営業とのコミュニケーション改善

CDPは、データを収集・統合するだけでなく、統合したデータをBIツールに連携することが可能です。

| ツール名 | BI / 分析ツール |

|---|---|

| ツールの例 |

・Tableau ・Looker Studio(旧Google Data Portal) ・Yellowfin ・Amazon QuickSight ・DOMO ・Redash など |

これにより、購買ファネルをより精緻な分析にすることができます。

- webサイトの行動や問合せ・アンケートの内容によってどのような人が商談化する確率が高いのか、購入する確率が高いのかを分析

- 商談化のためのアプローチで、webサイトも含めた過去の行動をもとに提案することで商談化率を改善

- 成約率が高い商談・低い商談の営業活動を見直し、成約率を改善 など

データを1か所に収集して分析するだけでなく、離脱のボトルネックを明らかにすることで精度の高い改善施策の立案を行うこともでき、広告の投資対効果の改善、問合せなどのCVRの改善、商談化率の改善、成約率の改善に繋がります。

顧客の状態に合わせたコミュニケーション

CDPを利用することで顧客のwebサイトのアクセス・各種接点の情報・商談の情報を利用したセグメントを作成し、顧客の状態に合わせた適切なコミュニケーションが可能になります。

CDPは、MAツールなどの施策ツールに連携することもできます。

| ツール名 | MA / メール配信 / その他施策 |

|---|---|

| ツールの例 |

・Marketo ・Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot) ・HubSpot ・Synergy! ・Karte ・DLPO ・LINE ・Repro ・WEBCAS email など |

不動産販売であれば、顧客の検討フェーズに段階があるため、フェーズごとの適切なメール配信でコンテンツを提供することで、次のフェーズに進めることができます。

賃貸であれば、成約後にも物件の案内などの情報が届くと顧客にとっては完全なノイズ情報となってしまうため、そのような連絡が届かないように制御すること自体が長期的な関係構築に繋がります。

ここまで、不動産業界の課題と解決策についてデータ分析・活用という側面から紹介しましたが、不動産業界のweb化は進んでおり、不動産テックに取り組んでいる約6割が成果を上げています。したがって、いかにデータ分析・活用に取り組めるかが企業競争力を高めるためのポイントになります。

本記事で伝えきれなかった不動産業界でCDPが注目を集めている理由や導入事例について、下記の無料資料で紹介しています。CDPを活用して自社のどのような課題を解決できるのか具体的なイメージを掴むための参考資料として、ぜひご覧ください。

無料資料:不動産業界におけるCDPの効果と活用例の資料ダウンロードはこちら

EVERRISEが提供するCDP「INTEGRAL-CORE」

弊社EVERRISEでは、顧客データをノーコードで管理できるCDP「INTEGRAL-CORE」を提供しており、これまでTVerさまやキーコーヒーさま、hoyuさまなどを含め複数社の導入実績がございます。

- CDP「INTEGRAL-CORE」の特長

- 顧客に関するあらゆるデータを収集・統合

- ノーコードでデータ集計やセグメント作成

- 外部連携機能でBIツール・MA・CRMなどへデータを渡し、マーケティング施策へ活用可能

- 自社開発システムならではの総合支援体制

- 専用環境での提供も可能な国産CDP

CDP「INTEGRAL-CORE」の機能や特長、ユースケース、実際の画面については、以下の無料資料で詳しく紹介しています。データ活用にお困りの際はぜひお気軽にご相談ください!