ビジネスの持続的な成長には、新規顧客の獲得だけではなく、既存顧客との強固な関係構築が不可欠です。特に、顧客が初回購入後に再び購入を行う「F2転換」は、長期的な顧客関係の構築において重要なポイントです。

本記事では、F2転換率とは何か、F2転換に結びつかない主な原因からF2転換を高めるためのアプローチまで紹介します。

F2転換とは

F2転換とは、一度自社の商品・サービスを購入した顧客が、2回目の購入を行うことを指します。F2転換のFはFrequencyの略で商品の「購入頻度」を表したもので、F2の数字は、購入回数を示しています。3回目の購入はF3、4回目の購入はF4と表現します。

F2転換率の計算方法

初回購入をした顧客のうち2回目の購入に至った顧客の割合をF2転換率と呼びます。F2転換率は次の式で求めることができます。

F2転換率(%)=2回目の購入者数÷初回購入者数×100

例えば、初回購入者数が1,000人、2回目の購入者数150人の場合は、150÷1000×100でF2転換率は15%となります。

また、F3転換率以降の計算方法も同様で、n回目の購入者数を初回購入者数で割ることで転換率を求めることができます。

F2転換率とリピート率の違い

F2転換率は、初回購入者のうち2回目に購入する顧客の割合を示すのに対して、リピート率は、分析の目的に応じて特定期間を対象に、新規顧客が商品をリピートした(再度購入に至ったユニークの人数)割合を示します。

リピート率は次の式で求めることができます。

リピート率(%)=特定期間内のリピートした顧客数÷特定期間内の新規顧客数×100

例えば、1か月の新規顧客数が1,000人で、そのうち商品を再度購入した人が400人の場合、1か月のリピート率は40%となります。

顧客のリピーター化は、長期的なビジネス成功のために不可欠です。この観点から、企業は顧客満足度を高め、持続可能な成長を実現するためにも、F2転換率とリピート率の改善に取り組むことは重要です。

F2転換が重要な理由

マーケティングにおいて今も昔も既存顧客の維持が企業にとって経済的にも戦略的にも重要だとされています。「1:5の法則」とも呼ばれるほど、新規顧客の獲得には、広告費やプロモーション費といった高いコストがかかるのに対し、既存顧客を維持する方が利益率が高いとされています。

既存顧客の維持は、1人の顧客が生涯を通じて企業にもたらす価値を表すマーケティング指標であるLTV(顧客生涯価値)の増加に大きな影響があり、LTVが増加することは企業がより安定した収益を長期的に確保できることを意味します。

関連:LTV向上のポイント|成功事例・ビジネスモデル別の施策例を紹介

中でも、既存顧客の維持で重要なのが、初回購入から2回目の購入へ至るプロセスを改善し、F2転換率を向上させることです。

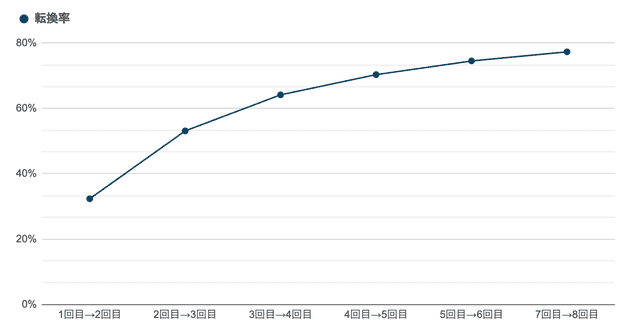

出典:RJMETRICS「5 Questions to Get You on the Path to $10mil in Annual Revenue」

上図はECサイトでの購入回数ごとの転換率のデータです。1回目から2回目への転換率は比較的低い傾向にありますが、2回目から3回目、そして3回目以降の転換率は相対的に高い割合で維持されています。これは、F2転換した顧客が継続的に購入する可能性が高いことを示しています。

したがって、F2転換率を向上させることは、全体のリピート率・顧客ロイヤルティの向上、ひいては長期的な顧客関係の構築と収益性の向上に直接的に貢献します。

関連:顧客ロイヤルティとは?顧客ロイヤルティ向上のための5ステップ&成功事例

F2転換に結びつかない主な原因

広告と製品・サービスにギャップがある

F2転換に至らない主な原因の1つは、広告で提示された期待と実際の製品・サービスとの間にギャップがある場合です。

例えば、広告で特別な機能や特典が強調されていたにもかかわらず、実際にはそれらが存在しない、または機能不全であると、次の購入には繋がりません。

このようなケースでは、広告と実際の製品・サービスの品質や価値が一致しており、一貫性が保たれているかを確認することが重要です。

製品・サービス購入後のフォローを行えていない

購入後の適切なサポートやフォローアップが不足していることも、F2転換への移行を妨げる要因となります。顧客が製品やサービスに関する不安や疑問を抱えたままになると、ブランドに対する信頼を失います。

さらに、定期的に意味のあるコミュニケーションが欠けると、顧客はブランドとの繋がりを感じず、競合他社の製品やサービスに興味を持ち始める可能性があります。

結果として、購入後の顧客体験が不十分で製品やサービスの良さを理解できず、活用できない状況になり2回目の購入に至らないことがあります。

関連:カスタマーサクセスとは?役割やKPI、成功へのポイント4つ

顧客に合った販促が行えていない

顧客の一人ひとりの嗜好やニーズに合わせた販促の不足も、F2転換への障害となります。顧客の現在のライフスタイルや関心事に即していない販促は、顧客にとって関連性が低く、製品やサービスに対する個人的な繋がりを感じることが難しいです。

また、企業が顧客のフィードバックや嗜好を反映せずに一方的なメッセージを続けた場合も、顧客は自分のニーズが無視されていると感じ、製品やサービスへの興味を失います。

さらに、データ分析の不足や市場動向への適応不足は、適切な販促を妨げる要因です。顧客データを効果的に分析・活用できない場合、市場のトレンドや変化する顧客の嗜好に対応できず、時代遅れの販促に陥り、顧客の興味を引くことができなくなります。

顧客データ活用がうまく進まない原因とその解決策について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。顧客活用プロジェクトの進め方や業界別の必要なデータの例、大手アパレル企業のプロジェクト推進例などを紹介しています。

無料資料:顧客データ活用が進まない6つの原因と解決策|効率的なチーム体制と施策実行までのステップ

F2転換率を向上させるための施策例

初回購入者へのフォローを強化する

F2転換率を高めるためには、初回購入者へのフォローが重要です。

商品を購入した直後は、顧客の気持ちが最も高まっているタイミングです。このポジティブな感情を維持し、購入から使用に至るまでの流れを通じて一貫した良い体験を提供することが、リピート購入を促進する鍵になります。

良い購買体験を提供するための、初回購入者へのフォロー施策の例を紹介します。

フォローメールの送付

商品の購入後に、購入のお礼や購入内容の確認情報、配送予定日などを記載したフォローメールを送ることで、顧客に「大切に扱われている」というポジティブな印象を与えることができます。

また、送付するフォローメールに、顧客が「この商品を選んでよかった」と感じられるような工夫を施すことも効果的です。例えば、購入した商品のブランドの歴史や開発に込められた思いを簡潔に伝える説明を加えることで、顧客はより高い期待感を持ちながら商品を待つことができるようになり、ブランドへの信頼や愛着も高まります。

商品体験をサポートするコンテンツの提供

商品の正しい使い方を説明するマニュアルや動画などのコンテンツを提供することで、顧客が商品を最大限に活用できるようになり、満足度の向上を期待できます。加えて、顧客に「配慮が行き届いている」と感じてもらうことで、企業に対する信頼感とロイヤルティ向上にも繋がります。

商品の特性や購入する顧客像によって、適切なフォローの方法は異なります。顧客理解を深め、自社の初回購入者が商品に対してどのような期待感を持っているのかを明確にしたうえで、最適なフォローを行うことが重要です。

リピート購入の動機を与える

初回購入者に対してリピート購入の動機を与えることでも、F2転換率を向上させることができます。

リピートの動機を与える具体的な施策の例を2つ紹介します。

クーポンの提供

初回購入後、次回の商品購入時に使えるクーポンを提供することは、効果的なリピート促進施策の1つです。クーポンを提供しお得感を演出することで、再購入を迷っている顧客の購買意欲を高められます。

また、提供するクーポンに有効期限を設けることで、顧客の商品の購入頻度を短縮する効果も期待できます。

ポイントシステムの導入

商品購入時にポイントが貯まる仕組みを導入することも有効です。例えば、初回購入時に特別ポイントを付与することで、顧客に「ポイントを使わないともったいない」と感じてもらい、リピート購入を促せます。

また、購入金額や購入回数によってポイントの付与率が上がるシステムを導入することで、「購入を繰り返すほどお得になる」というメリットを顧客に実感してもらえます。このような仕組みは、顧客にリピートすることで得られる価値を明確に伝えることができ、継続的な購買意欲の向上に繋がります。

関連:ポイントシステムの仕組みと導入時の注意点|ポイントの効果を高めるために必要なこと

顧客ごとにパーソナライズされた情報を提供する

商品やサービス購入後の顧客に対しては、個人の属性や購入履歴、web上の行動履歴といったデータを取得できます。これらのデータをもとに顧客ニーズを把握し、パーソナライズされた施策を実施することで、顧客との関係を強化し、F2転換率の向上に繋げることができます。

F2転換率を向上させるためのパーソナライズ施策の例を2つ紹介します。

関連商品の提案

ECサイトやアプリなどで、顧客の属性や購入履歴などに基づいたデータとカテゴリー別の売れ筋商品などのデータを組み合わせることで、それぞれの顧客に最適な商品を提案できます。このようなパーソナライズされた提案により、顧客体験が向上し継続的な利用を期待できます。

また、決済の手続き完了前にカートに入っている商品と関連性の高い商品をレコメンドすることで、クロスセルの効果を期待できるうえに、顧客がより満足度の高い購買体験を得られるようになり、企業への信頼感が高まります。

個別キャンペーンの提供

顧客別にカスタマイズされたキャンペーンを提供することも有効です。例えば、自社でポイントシステムを構築している場合、会員登録時に収集した顧客データを活用して、誕生月のみ使用できる割引クーポンを提供することが考えられます。このようなキャンペーンは、商品の再購入を促すだけでなく、顧客との感情的な繋がりを強化し、LTV向上の効果も期待できます。

パーソナライズされた施策を実施するには、いつ・どこで・誰に・何を提供するか考える必要があります。これらを踏まえて検討することで、顧客に合わせたコミュニケーションが可能となります。

このように、それぞれの顧客に対して必要なサポート・情報提供を行いながら良好な関係を築き、顧客ロイヤルティを高めることでLTV最大化を目指すマーケティング活動をOne to Oneマーケティングと呼びます。One to Oneマーケティングは、顧客シェアを高める必要性がある現代のマーケティングにおいて重要な考え方です。

F2転換率の向上を図る施策は、全体のリピート率を高めるだけでなく、長期的な顧客関係の構築にも寄与します。長期的な関係を築くことができればLTV向上も期待できるため、F2転換率を上げることはOne to Oneマーケティングの実現にも繋がっていきます。

データをもとに顧客と長期的な関係を構築する手順や注意点について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:データによる顧客中心のコミュニケーション再構築|これからの市場で選ばれる企業になるために

SNSアカウントのフォローを促し顧客接点を増やす

SNSアカウントのフォローを促すことも、F2転換率の向上効果を期待できます。

SNSアカウントをフォローしてもらうことで、日常生活の中での顧客接点が増え、企業やブランドのイメージを伝えやすくなります。その結果、2回目以降の購入が促進され、F2転換率が向上します。

SNSアカウントのフォローを促す方法として、初回購入時の同封物やメルマガなどを通じて、自社のSNSアカウントの情報を発信することが挙げられます。

顧客が自社のSNSアカウントにどのような期待を込めてフォローしているのかを分析し、SNS運営に反映していきましょう。

F2転換率の向上に成功した事例

化粧品メーカーであるポーラの事例を紹介します。

ポーラはシワ改善を目的とした薬用化粧品を販売していましたが、初回購入品としての人気は高かったものの、リピート率に課題を抱えていました。そこで、F2転換率の向上とクロスセルの促進を目指して、DM施策の改善に着手しました。

具体的には、購入者にセットで使用してもらう商品のサンプルを含めたDMを、商品の特徴やメリットを視覚的にも体感的にも伝える新しいデザインに変更しました。また、使用方法や長時間使用し続けることの大切さを紹介した動画のQRコードや研究員のコメントを掲載したカードをDMに同封しました。

その結果、DMを変える前後で、F2転換率は約2倍に向上しました。その後も、継続的にF2転換率は向上しており、改善の効果を強く実感しています。

F2転換率を高める施策を行う際の課題

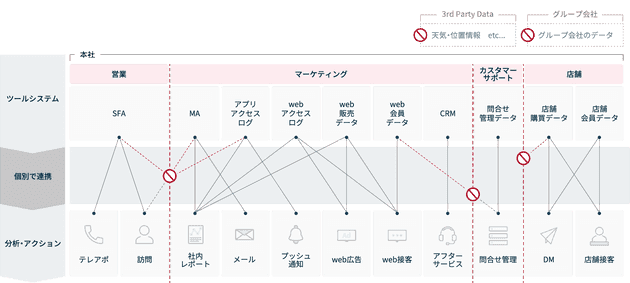

F2転換率を高める施策を行う際に課題になるのが「データのサイロ化」です。データのサイロ化とは、システムや部署ごとにデータがバラバラに管理されている状態を指します。

関連:データのサイロ化とは?2つの原因と解決策、サイロ化を解消するツールを紹介

自社内には、顧客の購入履歴やオンライン行動、デモグラフィック情報といったさまざまなタッチポイントから得られるデータがあると思います。しかし、データのサイロが起きていると、各マーケティングチャネルで一貫した施策の実施が困難になります。

例えば、店舗での顧客の購買データとECサイト上の顧客データが連携されていなければ、すでに購入した商品をECサイト上でおすすめ商品として紹介してしまう可能性があります。このような不適切なコミュニケーションは、顧客離れを引き起こす原因になり得ます。

顧客と適切なコミュニケーションを図りF2転換率を上げるためには、データのサイロ化を解消する必要があり、そのためには顧客データの統合・一元管理が必要です。

顧客データを統合・一元管理しデータのサイロ化を解消することの重要性について、詳しくは下記の無料動画をご覧ください。データ統合により期待できる変化について、各ビジネスモデルに合わせた事例を交えながら紹介しています。

無料動画:データ統合で何が変わる?顧客体験を高める顧客データ統合の基礎

顧客データ統合のアプローチの1つにCDP

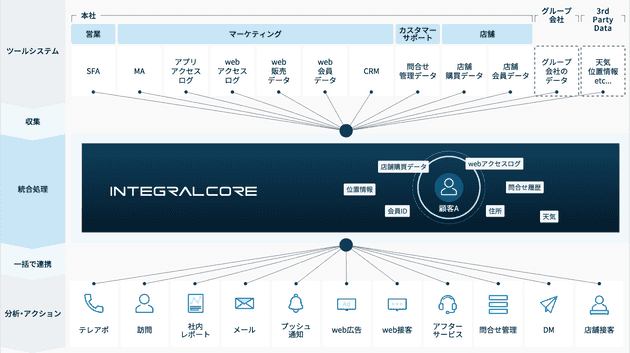

データのサイロ化を解消するアプローチの1つにCDPがあります。

CDPとは「カスタマー データ プラットフォーム:Customer Data Platform」の略称で、顧客理解を深めることを目的としたマーケティングシステムです。顧客データを各ツールから収集して「実在する個人」にデータを紐付けて一元管理したうえで、各マーケティングツールに合わせて加工・連携することができます。

関連:CDPとは?機能や部門・業界別の活用例、今後の動向などをまとめて解説

例えば、CDPとBIツールを連携し、統合した顧客データを可視化・分析することにより、次に購入する可能性の高い商品を予測できるようになります。加えて、MAツールやCRMツールと連携することで、顧客が特定の商品に関心を示した際に関連するプロモーションや情報を提供する、などの施策が可能となります。

CDPを導入することでデータのサイロ化を解消し、顧客をより深く分析・理解することができます。その分析結果をもとに、顧客が求めるコミュニケーション施策を実行することで、F2転換率の向上を目指せます。

CDPについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。CDPの機能や役割、ほかのツールとの違いなど、導入前に知っておくべき情報をまとめて紹介しています。