近年、経営戦略の立案やマーケティング、商品開発など、さまざまなビジネスシーンでデータ活用が当たり前となっており、データをどのように活用するかが今後の企業の成長の鍵を握っています。

データを活用していくためには、正しいデータ管理が必要です。中でも、業務の基本となるマスターデータを正しく管理する環境を整える活動、MDM(マスターデータマネージメント)が注目を集めています。

本記事では、MDMとは何か、MDMが必要とされている背景、MDMに取り組むうえで有用なシステム、MDMのよくある失敗例を踏まえた進め方、MDMとCDPの関係について紹介します。

MDMとは

MDMは、Master Data Management(マスターデータマネジメント)の略称です。その名のとおり、マスターデータを管理するための活動を指します。

マスターデータとは、日本語で「基礎データ」や「基本データ」といった意味で翻訳され、比較的変化が少なく、主に企業が構築するデータベースで共通となる基本的な情報のことです。

マスターデータの具体例としては、下記のようなデータが該当します。

- 顧客マスター

- 商品マスター

- 店舗マスター など

一方で、一般的に更新頻度が高く、 何らかのアクションが発生した際の詳細を記録した情報を「トランザクションデータ」と言います。

トランザクションデータの具体例としては、下記のようなデータが該当します。

- 顧客の購入データ

- オンライン上の行動データ

- 流通で生じた処理データ など

多くのトランザクションデータは、マスターデータに紐付いた形で活用されます。そのため、マスターデータに誤りがあると、それに基づく大量のトランザクションデータにも影響が及び、正確なデータ活用を妨げる要因となります。

こうしたリスクを防ぐためにも、MDMはマスターデータの正確性と一貫性を保ち、信頼できるデータ基盤を構築するうえで欠かせない取り組みです。

MDMの具体的な取り組み例

MDMには、全社的に共通のルールを定め、統一されたフォーマットに沿ってマスターデータを整備・管理し、さまざまな業務システムから参照できるように維持・管理をするための人やプロセス全体が含まれます。

本記事では「MDM=MDMシステム」ではなく、MDMをあくまでマスターデータ管理全体の活動を指す言葉として扱い、システムは活動を支える手段の1つとして説明します。

まず、統一フォーマットに沿ってデータを整備するとはどういうことなのか、例を用いて説明します。

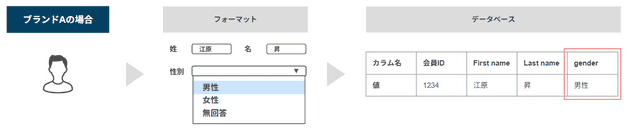

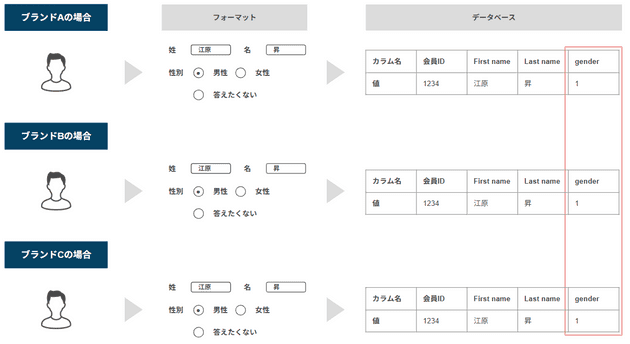

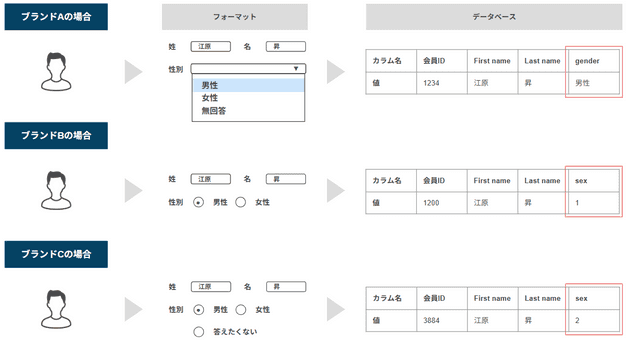

例えば、複数のブランドを展開している企業において、それぞれのブランドで会員サイトを持っていると仮定し「性別」というカラムに焦点をあてて考えてみましょう。

- ブランドAの場合

- 顧客データ登録フォームでは、性別の選択肢は「男性・女性・無回答」と3つある

- データベースでは「男性」と文字列で管理されている

- カラム名は「gender」

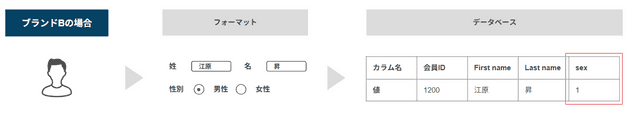

- ブランドBの場合

- 顧客データ登録フォームでは、性別の選択肢は「男性・女性」と2つある

- データベースでは「1」と数字で管理されている

- カラム名は「sex」

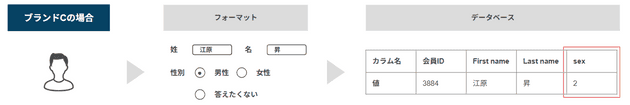

- ブランドCの場合

- 顧客データ登録フォームでは、性別の選択肢は「男性・女性・答えたくない」と3つある

- データベースでは「2」と数字で管理されている

- カラム名は「sex」

上記は「性別=男性」と同じ意味を持つデータが、ブランドごとに別のフォーマットで管理されている状態です。この状態を解消するために、共通のルールを設けます。

今回の場合であれば、下記のような共通のルールが適切です。

- フォーマットの性別の選択肢は「男性・女性・答えたくない」の3つとする

- データベース内の性別のカラム名は「gender」とする

- カラム内のデータの持ち方は「男性=1」「女性=2」「答えたくない=3」とする

共通のルールが決まったら、既存のデータの修正やフォーマットに沿ったデータが入ってくるようにフォームなどの改修を行います。

以上により、genderというカラムに入っている「1」という情報は「男性」を指し、どのシステムでも統一された状態に整えることができます。このような一連の取り組みをMDMと言います。

MDMとデータマネジメントの違い

MDMと混同されやすい概念に「データマネジメント」があります。

データマネジメントは、企業全体のデータの品質を維持し、適切に管理・活用するための包括的な取り組みです。具体的には、データの登録・更新・保存・活用に加え、それらのプロセスを支えるルール・体制作りやツールの選定・保守など、データを扱うための全社的な活動や仕組み全般を含みます。

MDMはマスターデータを正しく整備・統合するための取り組みであり、データマネジメントの中の1つの要素です。

関連:データマネジメントとは?DX・データ活用に必要不可欠な理由と実践事例

MDMが必要とされる背景

データの価値の高まり

MDMが必要とされている背景の1つに、データの価値の高まりが挙げられます。

インターネットの普及・拡大により、企業はデータから価値を創出することが一般的な戦略の1つとなりつつあります。例えば、顧客データを活用し、最適なタイミングやチャネルで情報を発信することで競合と差別化を図り、売上の向上を目指すといった取り組みが一般的になっています。また、市場動向をデータから分析し、今後の経営戦略や商品開発に活かすなど、事業活動のあらゆる場面でデータが不可欠な存在となっています。

ここで言うデータの価値とは、単にデータを多く集めることではなく、データを活用して生まれたアウトプットに存在します。

近年では、AIを活用したレコメンドの最適化、チャットボットによる顧客対応の自動化、業務プロセスの効率化といった、より高度なデータ活用が進んでいます。企業の競争力強化や成長の加速に繋がる重要な手段として注目されています。

しかし、誤ったデータに基づいた判断は、誤った結果を招いてしまいます。価値あるアウトプットを得るためには、まず正確なデータを整備・管理・活用できる環境を構築することが前提条件となります。中でも、業務の基盤となるマスターデータが整備されていなければ、正確な分析や適切な意思決定は困難です。

このような背景から、マスターデータを一貫性のある形で維持・管理するための取り組みであるMDMの重要性が高まっています。

データの種類と管理するシステムの多様化

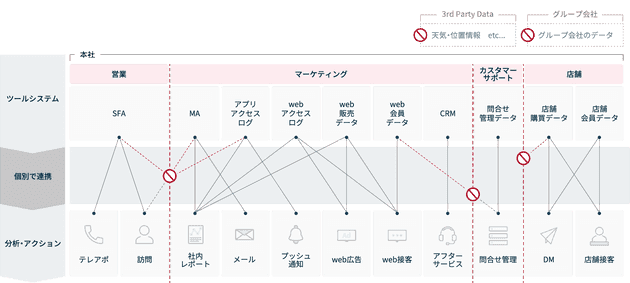

デジタルの発展によりデータの種類や管理するシステムが多様化したことも、MDMの必要性が高まった背景の1つです。

一昔前であれば、1つの業務システムにて同じデータベースを参照することが多く、マスターデータが複数存在していても、それらの管理における問題自体が起こりづらい状態でした。

しかし現在では、利用するツールやシステムの数が増加したことで、用途の異なるそれぞれのツール・システムが個々のデータベースを持ち、独自のルールやフォーマットでデータを管理するようになりました。その結果、システム間でデータが分断された状態、いわゆる「データのサイロ化」が発生しています。

関連:データのサイロ化とは?2つの原因と解決策、サイロ化を解消するツールを紹介

データのサイロ化が発生していると、データの整合性が取れなくなり、実務上さまざまな問題が発生します。その具体例を、「MDMとは」で使用した例をもとに説明します。

ブランドBでは男性を「1」女性を「2」と管理している一方で、ブランドCでは男性を「2」女性を「1」と管理していても、各ブランド単体のシステムごとで活用する場合には問題ありません。

しかし、ブランドをまたいで顧客データを利用する場合、対象の顧客が持つカラムに入っている「1」の意味が異なるため、性別の判定に誤りが生じる可能性があります。利用のたびに修正を行うのは工数がかかりますが、誤った状態のままデータを使用すれば、誤ったアウトプットに繋がります。

また、同一人物であっても、データ上では異なる人物として扱われるケースも少なくありません。このような状態でデータを活用した場合、顧客にとって不要な情報を送ってしまったり、同じ内容のコミュニケーションを繰り返してしまったりと、顧客体験を損ねて信頼を失ってしまう恐れがあります。

こうした事態を避けるためにも、MDMの取り組みが必要になります。

個人情報保護への意識の高まり

個人情報保護への意識の高まりも、MDMの重要性が増している理由の1つです。

昨今、データは企業のものではなく提供者のものであるという本来の考えがより重要視され、関連する法律の改正も進められています。また、個人情報の利用許諾の管理についても、MDMの取り組みの一環として対応すべきケースが増えています。

自社で個人情報の利用許諾の管理方法が統一されていない、あるいはそもそも管理されていない状態でデータ活用しようとした場合、許諾状況の確認に手間がかかるだけでなく、許諾を得ていない、または許諾範囲が異なる顧客データを誤って利用してしまうリスクがあります。こうした行為は、個人情報保護法に抵触する可能性があります。

情報提供者との信頼関係を崩さないためにも、MDMの取り組みが必要となっています。

個人情報に関する規制やデータ活用の際に気を付けるべきポイントについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:顧客データ活用とプライバシー問題の両立。顧客に信頼されるデータの扱い方

MDMに取り組むうえで有効なシステム

ここからは、MDMをスムーズに進めるために有効な手段であるMDMシステムについて紹介していきます。

MDMシステムは、マスターデータを全社的に決まったフォーマットに統一し、各システムで参照可能な状態で管理できる環境を作るために導入されます。MDMシステムを利用したマスターデータの整備方法には種類があり、実現したい目的やスコープ、現状のシステムの状態に合わせて適切なものを検討する必要があります。

本記事では、3つのマスターデータの整備方式を紹介します。

- 名寄せ型

- ハブ型

- 集中管理型

名寄せ型

名寄せ型は、各システムで登録・更新されたマスターデータをMDMシステム上に収集し、整備・統合を行い、DWHやCDPに配信する方法です。利用中の各システムを改修せずに、マスターデータの整備ができます。

しかし、名寄せ型はマスターデータを各システムに戻すことができません。データを戻す際には都度加工を行うか、システムごとのフォーマットに変換してデータを渡す仕組みの開発が必要となります。

根本的なデータのフォーマットやルールの標準化を行わず、分析のみを目的として、DWHやCDPに投入する前の段階でマスターデータを整備したい場合におすすめの手法です。

関連:データクレンジングと名寄せとは?正確な顧客データ管理のやり方と効果的なツール

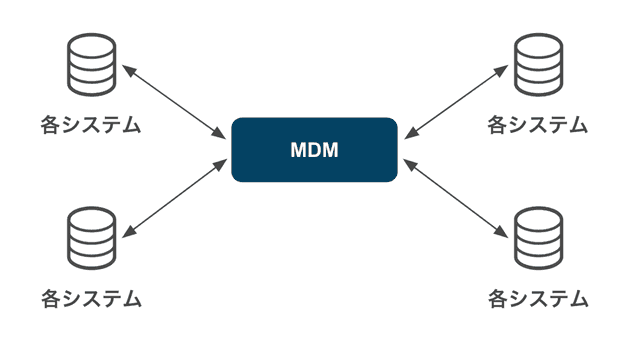

ハブ型

ハブ型は、各システムで登録・更新されたマスターデータを、MDMシステム上で整備・統合を行い各システムに戻す形で管理する手法です。

各システムとMDMシステムの双方で、データの登録・更新ができる点は大きなメリットです。一方で、複数のシステムで同じ属性の情報を更新できる状態になると、更新タイミングのズレや整合性の欠如が生じやすくなります。そのため、特にデータ量が多い場合には、どの情報が正しいのか判断しづらくなり、統制を取ることやデータ品質を高く保ち続けることが難しくなるケースもあります。

MDMシステムと各システムの双方で、マスターデータの登録・更新を行いたい場合におすすめの手法です。

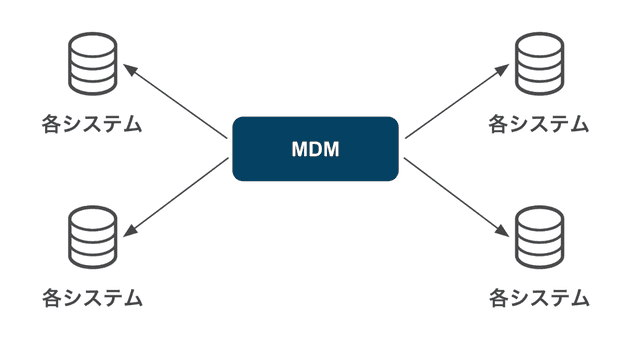

集中管理型

集中管理型は、MDMシステム上でマスターデータを登録・更新し、MDMシステムから各システムに配信する手法です。

根本的なデータのフォーマットやルールの標準化を実現でき、強い統制を図ることができるため高い品質のデータを管理できます。しかし、構築の難易度が高く、既存の運用や体制の大きな見直しが必要になるなどビジネスへの干渉も大きいです。

共通マスターデータを一元管理し、各システムに配信したい場合におすすめの手法です。

MDMの成功事例

大手のスポーツ用品メーカーである株式会社アシックスの事例を紹介します。

アシックスはグローバル展開を進める一方で、地域ごとの業務最適化が過度に進んだ結果、商品データや在庫情報の整合性に課題を抱えていました。

例えば、同一のシューズであっても、商品マスターが地域単位で個別に管理されていたことが原因で、地域により異なる商品説明文が設定されていたり、製品の出荷遅延が発生したりする事態が生じていました。また、代表的なランニングシューズでは、カラー・サイズ・足囲など多岐にわたるバリエーションがあるものの、それらが各地域でばらばらに分類・呼称されており、販売実績や在庫を正確に把握することが難しくなっていました。

このような課題に対処すべく、アシックスはグローバルでのMDMに着手しました。まず、マスターデータのオーナーシップをIT部門から業務部門へ移管し、データの現場運用と責任の明確化を図りました。これにより、業務ニーズに即したマスターデータの運用が可能となり、実行力のある管理体制の構築に成功します。システムの構築に際しては、関係各部門との調整や合意形成を丁寧に行いながら進め、システムを統一するためのグローバルテンプレートも整備しました。

マスターデータの統一により、オペレーションにおける人的ミスが減少し、業務効率が向上しました。また、マスター管理の一部が自動化されたことで、要員育成や運用負荷の軽減といった副次的な効果も得られました。さらに、地域間での成功事例の共有が進み、グローバル全体でのデータ整備レベルの向上にも繋がっています。

MDMのよくある失敗例と適切な進め方

よくある失敗例を踏まえた、MDMの適切な進め方をご紹介します。

STEP1:管理対象と優先順位の整理

MDMの最初の工程では、どのマスターデータを対象にするかを決定し、優先順位を整理する必要があります。顧客・商品・店舗など、管理すべきマスターデータの範囲は多岐にわたるため、ビジネスインパクトの大きさやデータ活用のニーズを基準に優先順位をつけ、段階的に整備していくことが重要です。

失敗例としてよくあるのが、最初から全データを対象にしてプロジェクトが肥大化し、調整や合意形成が難航することで停滞してしまうケースです。特に、全社横断で一気に進めようとすると、部門間で重要視するデータが異なり、方向性が定まらないままプロジェクトが頓挫するケースも少なくありません。

このような事態を避けるには、全体最適の方針を前提としながらも、まずは「CRMと連携するために顧客マスタだけ先行して整備する」など、具体的な目的に直結する範囲から着手し、段階的に整備範囲を広げていく方針が有効です。

STEP2:現状データの棚卸しと課題整理

次の工程では、各システムに点在するマスターデータの構造や実態を把握し、どこにどのような課題があるかを整理します。そのためには、データ項目の内容や件数だけでなく、入力ルール・更新頻度・運用フローの違いまでを含めた詳細な棚卸しが求められます。

よくある失敗として、項目の有無や名称、件数といった表面的な情報だけで棚卸しが完了したと判断してしまい、各項目の意味や定義の違いを見落とすケースがあります。

例えば、BtoC企業でECサイトやアプリ、LINE公式アカウントなど、複数のチャネルで会員登録を受け付けている場合、同じ「登録日」という項目でも、あるチャネルではフォーム送信時、別のチャネルではメール認証完了時を指すなど、名称が同じでも実際の意味や取得タイミングが異なるケースがあります。

このような失敗を避けるには、システムから抽出した定量的なデータだけでなく、各チャネルにおける入力項目の仕様や取得フロー、運用上のルールや例外対応など、実際の運用状況もあわせて棚卸しすることが重要です。「誰が・いつ・どのように」データを扱っているのかまでを含めて把握することで、課題の背景や要因を具体的に特定できます。

STEP3:標準ルールの策定

前段階で整理した課題を踏まえ、各項目をどのような形式・ルールで管理するかを定義します。特にBtoCの場合は、ユーザーにとって自然で分かりやすい表記や選択肢を保ちつつ、データベース上では一貫性のある形式で記録される設計が求められます。

この段階でよく見られる失敗が「入力のしやすさを優先した結果、チャネルごとに異なる入力方法が採用されること」です。例えば、店舗では「職業」が自由入力で記入され、アプリではあらかじめ選べる選択肢形式を採用しているといったように、入力方法や内容がバラバラになってしまうケースがあります。こうした状態では、データの統合や一貫した分析が困難になります。

このような事態を避けるには、項目ごとに入力形式・選択肢の内容・データベース上の記録形式(コード)を明確に定義し、それを共通ルールとして全チャネルに適用する必要があります。例えば「性別」の項目はUI上では「男性/女性/回答しない」と表示しつつ、DB上では「1:男性」「2:女性」「9:無回答」などとコード管理するような方法です。

また、今後新たに管理予定のデータだけでなく、すでに蓄積されているデータにも適用できるルールを策定することが理想です。しかし、アンケート項目のような選択肢の種類が多岐にわたるデータについては妥協をして、ルール策定前後で異なるデータとして扱う場合も少なくありません。

STEP4:システム・業務フローの整備

策定したルールに基づいて、マスターデータを適切に参照・更新できる状態を整備するステップです。ルールがあっても、実際の運用現場で守られなければ、統一されたマスターデータを維持することはできません。

特にBtoCビジネスでは、ユーザー自身が情報を登録・更新する機会が多いため、入力フォームやアプリなどのフロント設計をルールに沿って整えることが重要です。加えて、マイページでの編集や、店舗での情報取得・修正といったオンライン・オフラインをまたぐ運用フローの見直しも行う必要があります。

こうした事態を防ぐには、下記のようなシステム面での仕組みの整備が効果的です。

- 入力内容のバリデーション(入力チェック)

- 必須項目の入力制御

- 共通のマスターデータ参照

- IDの一意性管理による重複排除

- 外部連携時の更新トリガー制御 など

また「誰が・どの業務で・どのようにデータを入力・更新するのか」といった実務上の役割を明確にし、定義・承認・変更管理といったガバナンスについても運用プロセスを明文化しておくことで、ルールが継続的に守られるようになります。

STEP5:継続的な運用と改善

マスターデータの整備は一度きりの対応ではなく、継続的な運用と改善が不可欠です。特にBtoCビジネスでは、ユーザーの登録情報が日々追加・更新されるだけでなく、キャンペーンや新サービスの開始に伴い、取得項目の変更や新たなチャネルの追加が頻繁に発生します。

そのため、初期に定義したルールや運用体制だけでは対応しきれない場面が、時間の経過とともに増えていきます。例えば、新たなキャンペーンを立ち上げる際に、既存の入力仕様やマスター定義と整合しない項目が設計された結果、マスターデータの統一性が損なわれるケースも見られます。

このような事態を防ぐには、データ品質を定期的にモニタリングする体制の構築が重要です。「未入力件数」や「選択肢外の値の混入」といったエラーやばらつきを検出するチェック項目を設け、定期的に自動レポートを生成・共有する仕組みを整えましょう。

また、システム改修や業務変更の際には、マスターデータへの影響を事前に確認するプロセスを明文化しておく必要があります。例えば、新たな入力フォームを設計する際には「既存の定義やフォーマットと矛盾していないか」といった観点でチェックシートを用いたレビューを行い、ルールに基づいた承認フローを経る仕組みを整備します。

さらに、日々の運用で発生する課題や例外対応を記録・共有することで、再発防止や改善サイクルの定着に繋がります。担当部門に限らず、関係部署も巻き込んだうえで、マスターデータの運用方針を継続的に見直す体制を構築することが、長期的な品質維持と利活用の促進に繋がります。

そのためには、担当者向けの教育や研修の実施に加え、実務に即したマニュアルやQ&Aを整備し、ルールが日常業務の中で自然に守られる状態を構築していきましょう。

以上のように、MDMは重要な活動ですが、手軽に行えるものではありません

対象となるツール・システムが多いほど時間がかかる傾向があり、プロジェクトによっては、数年単位となるケースも少なくありません。また、システムの改修や構築、それに伴う人手の補充などで多くの費用がかかってしまいます。

しかし、データ活用が一般化した現在において、MDMの完了を待っている間に統合されていないバラバラなデータを使い続けることは、結果として競争力の低下を招くリスクがあります。そのような事態を避けるために、全社的にMDMを進めながらも、同時にデータを正しく活用できる環境を整備し、継続的な改善サイクルを回していくことが重要です。

なお、弊社EVERRISEではデジタルマーケティング領域における300件以上の開発実績で培ったノウハウを活かし「データ統合アセスメントサービス」を提供しています。スムーズにデータを統合し、活用できる状態まで構築できるよう、データの整理や品質評価、プロジェクト計画の作成までサポートが可能です。

サービスの詳細について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:データ統合アセスメントサービスご紹介資料

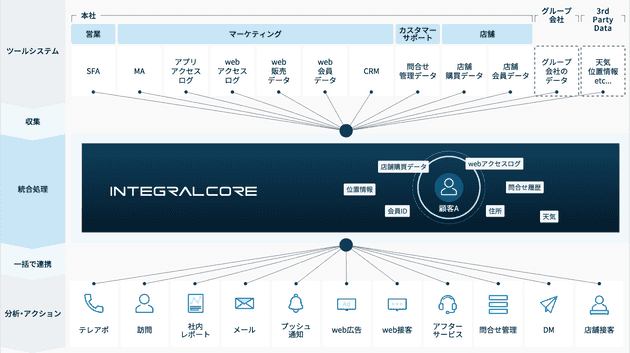

マーケティングにおける顧客データの統合ならCDP

ここからは、MDMを進めながら、限定的な範囲でのデータ活用ができる環境を作るための手法として、マーケティング領域における顧客データの活用にフォーカスして紹介します。こちらで取り上げる「顧客データ」には、顧客マスターに加え、顧客の行動を示すトランザクションデータも含みます。

各マーケティングシステムで管理されているデータを取り出して、業務に合わせて統合できるデータ基盤は、用途によってさまざま存在します。分析だけを目的とするのであればDWH、広告を最適化するのであればDMPなどがあります。その中でも、顧客一人ひとりの理解を目的とするのであれば、CDPの利用をおすすめします。

CDPとは「カスタマー データ プラットフォーム:Customer Data Platform」の略称で、企業が持つ顧客データを「実在する個人」に紐付けて統合・管理し、顧客一人ひとりの正確な理解を可能にするプラットフォームです。顧客一人ひとりに合わせた体験を提供できるよう、さまざまな外部ツールに連携することができます。

関連:CDPとは?機能や部門・業界別の活用例、今後の動向などをまとめて解説

CDPを利用してデータを顧客別に統合することで、顧客が何を求めているのか・興味関心・最近の購入状況などを個人プロファイルにして、自社の「本当の顧客像」を可視化し、顧客に対して適切なコミュニケーション施策を実施する際などに役立ちます。

そのため、マーケティング活動や営業活動で利用されるケースが多いです。

例えば、実店舗とECサイトを持つ企業であれば、実店舗で管理している顧客データとECサイトで管理している顧客データを収集し、統合することで一人の顧客として紐付けることができます。そのデータをもとに、セグメントを切ってメールやプッシュ通知などのコミュニケーションツールに連携することで、オンラインとオフラインの一連の顧客の行動を加味した施策を実行可能です。

CDPとは何か、導入することでどのようなことが可能になるのかについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。ほかのツールとの違いやCDPの役割などについても紹介しています。

無料資料:CDP検討マニュアル|CDPとは?DMP・CRM・DWH・MAとの違い、導入のタイミング

MDMとCDP

MDMの統一とCDPで行う統合の違い

MDMで行う統一とは、スコープ次第ではありますが、主にデータを管理するルールやフォーマットを見直し、それらに準拠したデータのみが管理されるようにすることを指します。具体的には、既存データの修正に加え、今後入力されるデータが正しい形式で登録されるよう、入力フォームなどの受付方法を含めたシステム全体の見直し・修正を行うことが中心となります。

一方で、CDPは、既存の業務において利用しているすべてのデータのフォーマットやルールの標準化を目指すものではありません。CDPはさまざまなチャネルやシステムからデータを収集・統合し、BIツールやコミュニケーションツールに連携することで、分析やマーケティング施策の実施に活用することを目的としています。

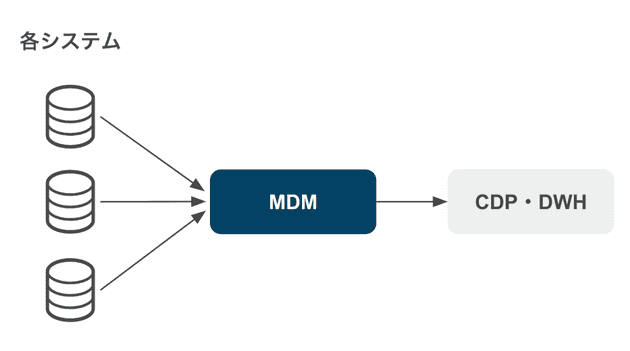

つまり、MDMは「正しいデータの基準を作る」、CDPは「そのデータを活用する」ための仕組みであり、切り離して考えるものではありません。MDMで整備された正確なマスターデータがあるからこそ、CDPでのセグメンテーションやパーソナライズも高い精度で実現できます。

CDPを利用する場合において、MDMが実施されていない場合は、少なくとも名寄せ型のMDMのような形でデータの整備を行う必要があります。

MDMとCDP導入は並行して進めていく

マーケティング施策の実施およびBIツールによる可視化に限定して顧客データ活用を行いたいという場合は、CDPで一定の対応が可能なため、顧客データに関するMDMの優先度を下げても問題ないケースもあります。

しかし、あくまで優先度の話であるため、マーケティングにおいて重要な顧客のマスターデータも、MDMにて統制の取れた形で管理するべきと言えます。

MDMにて顧客のマスターデータのルールやフォーマットを正しい形で統一することで、重複データやフォーマットのばらつきがなくなり、CDPに取り込む前のデータ加工の手間を省くことができます。

最終的には、CDP自体もMDMの対象に含める必要があります。MDMのプロジェクトが完了次第、CDP側のデータソースもほかのフォーマットに合わせて改修することで、全社で統一されたデータフォーマットを維持できる環境が整います。また、CDP内でも重複のないクリーンなデータを保持できるだけでなく、各種システムとの整合性も確保され、効率的かつ正確なデータ活用が可能になります。

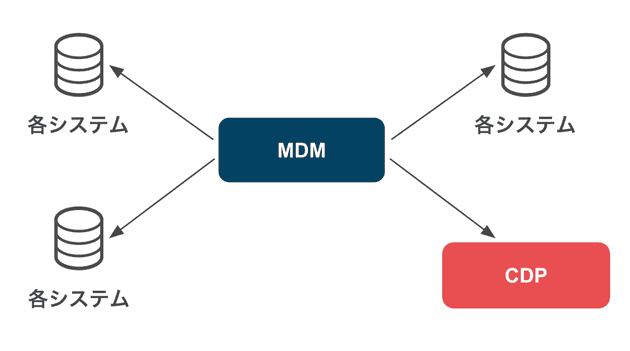

マーケティングにおいては、最終形としては上図のように、MDMシステムでマスターデータ管理を行い、そのマスターデータをCDPで利用できるようにすることが理想です。

企業としての理想的なデータの持ち方や意味のあるデータの使い方について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。大手企業のデータ活用の目的例や顧客データ活用の事例とあわせて紹介しています。

無料資料:企業を強くするデータの持ち方・使い方