リードナーチャリングとは、リード(見込み顧客)の購買意欲を育成し、受注に結びつける施策のことで、デマンドジェネレーションと呼ばれるマーケティング活動の1つです。購入プロセスにおける検討期間が長いBtoBやBtoCの商材において、有効な方法とされています。

本記事では、リードナーチャリングが重要な理由やメリット、効果的な3つの施策と手法、実践するためのステップを紹介します。

リードナーチャリングとは

リードナーチャリングとは、直訳すると「見込み顧客の育成」を意味します。潜在的なニーズを抱えるリードに対して、メルマガやセミナー、webコンテンツなどを通して有益な情報を中長期的かつ適切なタイミングで提供し、最終的に自社の製品やサービスへの購買意欲を高めていくための手法やプロセスです。

リードナーチャリングはリードを単に獲得するだけではなく、リードが自社に対して関心を持ち続け、最終的な購入に至るよう育成する点で、テレアポやweb広告などで案件に繋がりそうなリード情報を獲得してアプローチするような従来の営業活動とは異なるアプローチです。

BtoBマーケティングのリードナーチャリング

BtoBでは、見込み顧客の母数が少なく、営業プロセスも数か月から数年に及ぶことが多いため、リードナーチャリングの重要性が一層高まります。購買は個人ではなく組織による意思決定であり、複数の関係者が関与し、社内稟議や予算確保といった複雑なプロセスを経る必要があります。このような背景から、段階的かつ継続的に情報提供を行い、信頼関係を構築しておくことが不可欠です。

また、BtoB商材は高単価かつ業務フローに与える影響も大きいため、機能比較やROI、導入実績といった論理的な判断材料が重視されます。特にSaaSなどの継続課金型の商材では、契約前の段階から顧客の課題を深く理解し、信頼を積み重ねることがLTV(顧客生涯価値)の最大化に直結するため、リードナーチャリングの効果が顕著に表れます。

BtoCマーケティングのリードナーチャリング

BtoCにおいても、リードナーチャリングは有効です。特に住宅、自動車、保険などの高価格帯商品や、比較検討を要する商材においては、購入までに一定の検討期間を要し、営業担当者による提案やサポートが購買意欲を高めることに重要な役割を果たします。

購入検討のプロセスは、選択肢の把握、比較・絞り込み、企業・商品の決定といった複数の段階を経て進行します。それぞれのフェーズに応じて、適切な情報を適切なタイミングで提供することで、顧客の不安や疑問に寄り添いながら関係性を深め、最終的な購買意欲を高めることができます。

特に、住宅のように目に見えにくいサービス品質や対応力が判断材料となる商材では、価格だけでなく信頼が購入を左右する重要な要素になります。例えば、不動産業界の個人向け住宅購入では、顧客が最初から家を買うことを明確に決めているわけではなく、将来の暮らし方や資金計画に関する情報を受け取りながら徐々にニーズを具体化していくケースが多く見られます。

このような場合、予算や希望エリア、住まいの条件などを検討する初期段階では、営業担当者によるライフスタイル提案や住宅ローンの基礎知識の提供が求められ、検討が進むにつれて具体的な物件紹介へとアプローチが移行していきます。検討フェーズに応じて情報提供の内容やコミュニケーション手段を柔軟に変化させながら信頼関係を構築することが、リードナーチャリングにおける中核的な役割となります。

したがって、広告による単発的な訴求だけではなく、検討初期から継続的に情報を届けるナーチャリング活動を通じて、理解と信頼を着実に積み重ねていくことが、最終的な購買決定を後押しするうえで非常に重要です。

リードナーチャリングが重要視されている理由

リードナーチャリングは、獲得した見込み顧客を受注に繋げるための育成プロセスであり、商談創出を目的としたマーケティング活動の中でも、近年その重要性が高まっています。これは、リードの獲得・育成・選別までを行うデマンドジェネレーションと呼ばれるプロセスの中でも、特に重要な役割を担うフェーズです。なお、デマンドジェネレーションの概要については後述します。

購入プロセスの長期化・複雑化

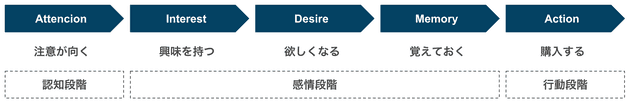

インターネットが普及する前の顧客行動は認知・感情・行動の3つのプロセス(AIDMAの法則)で、購入に移るまでの時間は比較的短いスパンで、営業からのアプローチを待つか、自分から連絡をして情報収集するのが一般的でした。

しかし、インターネットが広く普及した現在では、AISCEASの法則として購買行動に検索・比較・検討といった行動が加わり、購入までのプロセスはさらに長期化・複雑化しています。以前のように営業が電話や訪問でアプローチしてきたときには、すでにいくつかの候補が絞り込まれて社内での検討に入っていたり、選定を終えていたりすることも少なくありません。

加えて、顧客は能動的にインターネットで情報を調べることができるため、無理に売り込まれたくないという心理も働いており、買い手主導の消費行動になっていると言えます。

企業はニーズが顕在化する前の早い段階から顧客と接点を持ち、継続的なコミュニケーションによって育成を行い、自社の製品やサービスを比較検討する際の選択肢に加えてもらう必要があります。

このような背景から、単発的な営業活動で顧客を獲得するような考えだけではなく、リードナーチャリングを通じて長期的な関係性を構築することが、成果に繋げるために不可欠となっています。

休眠顧客のフォロー不足による機会損失

休眠顧客とは、過去に商談や契約まで至ったものの、その後一定期間やり取りが途絶えた顧客を指します。近年では、リード獲得チャネルの多様化や営業リソースの限界により、フォローが追いつかず、休眠化するケースが増加傾向にあります。

休眠顧客に適切なフォローを行えなかった場合、他社の製品やサービスを購入してしまい、機会損失に繋がる可能性があります。Sirius Decision社の調査では、フォローをやめてしまった顧客のうち、80%は2年以内に競合から製品・サービスを購入しているという結果が出ています

こうした損失を防ぐためにも、リードナーチャリングを通じて継続的な接点を維持し、関係性を途切れさせない取り組みが求められます。

営業リソースの不足・制約

営業部門のリソースには限りがあり、すべての見込み顧客に均等に対応することは現実的ではありません。インサイドセールスを含めた営業体制においても、少人数で高い成果を求められています。

その中で、リードナーチャリングを通じてリードの温度感を把握し、購買意欲の高い顧客を見極めることで、営業活動の優先順位を明確にし、効率的なアプローチが可能となります。限られたリソースの中で最大限の成果を上げるためには、リードの育成・分類を通じて戦略的に営業活動を展開することが不可欠です。

リードナーチャリングを行うメリット

顧客の購買行動の変化や休眠顧客の増加、営業リソースの制約といった背景を踏まえると、リードナーチャリングは単なるフォロー活動ではなく、営業・マーケティングの成果を高めるための戦略的手法と言えます。リードナーチャリングを行うメリットについて説明します。

営業効率が上がる

インターネットの普及により、顧客の購買プロセスは長期化・複雑化しています。顧客は自ら情報収集・比較するのが一般的になっていて、営業活動だけで短期間に成果を上げることは難しくなっています。

リードナーチャリングを通じて顧客と信頼関係を構築し、製品やサービスへの理解を深めてもらうことで、より確度の高い優良顧客の獲得が期待できます。商談段階に進んだ際にも、リードがあらかじめ情報を得ているため、営業担当者が一から説明する必要がなくなり、成約までのリードタイムを短縮することが可能です。また、営業はリードの温度感や課題を訪問前から把握できるため、優先順位をつけてセールス活動を行うことで、限られたリソースをより効率的に活用できるようになります。

このように、リードナーチャリングを行うことで「誰に、いつ、どのようにアプローチすべきか」が明確になり、営業活動全体の効率を大きく向上させることができます。

機会損失を防げる

過去に接点を持ったリードがすぐに商談や契約に至るとは限らず、初回のタイミングではまだ検討段階に入っていない、もしくはニーズが顕在化していないことが一般的です。リードナーチャリングによって、このようなリードに継続的な情報提供やコミュニケーションを行い、関係性を維持することで、検討フェーズが進んだタイミングを逃さずアプローチすることが可能になります。

また、いったん休眠状態となった顧客であっても、関係を完全に断ち切らず、適切なタイミングで再び接点を持つことで、再活性化し受注に繋がる可能性があります。特に、過去に商談経験のある顧客は、自社の製品理解があるため再接触のハードルが低く、優良顧客化の期待も高まります。

集客コストを削減できる

新規リードの獲得には、広告出稿やイベント開催、外部メディアとの連携など、相応のコストとリソースが必要です。しかし、せっかく獲得したリードであっても、適切なフォローがなければ休眠化し、再び新たなリードを獲得しなければならなくなります。その結果、リード獲得に対する費用対効果が低下してしまいます。

リードナーチャリングによって、既存リードに対し継続的に情報を提供し、関心や検討意欲を維持・喚起し続けることで、新規リードに依存しすぎることなく成果を上げることが可能になります。また、休眠リードに対しても継続的に接点を持ち続けることで、顧客ニーズの再燃や状況の変化を捉え、再び商談へと繋げることができます。

このように、獲得したリードを有効活用していくことにより、初期投資の効果を最大化でき、結果としてマーケティングおよび営業全体のコスト削減に繋がります。

リードを育成する3段階のマーケティングプロセス

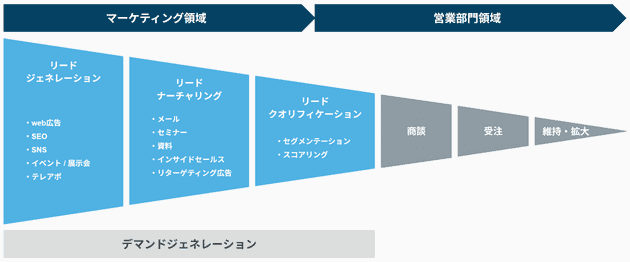

マーケティング・営業活動は、一般的に下記のような流れで展開されます。

- 見込み顧客の獲得(リードジェネレーション:Lead Generation)

- 獲得した見込み顧客の育成(リードナーチャリング:Lead Nurturing)

- 育成した見込み顧客の絞り込み(リードクオリフィケーション:Lead Qualification)

- 商談

- 受注

- 維持・拡大

この一連の活動の中で、1〜3の領域をデマンドジェネレーション(営業案件の創出)と呼びます。デマンドジェネレーションの主な目的は、リードを獲得し、獲得したリードを育成して絞り込み、受注確度の高いリードを抽出して営業案件として営業部門へ渡すことです。

リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)

リードジェネレーションとは、デマンドジェネレーションの出発点とも言える部分で、見込み顧客(Lead)を獲得する(Generation)ための活動のことです。例えば、下記の活動がリードジェネレーションに当たります。

- イベントや展示会での名刺獲得

- webサイトでの問合せや資料請求の獲得

- 飛び込み・テレアポなどの営業活動 など

ここで獲得するリードの量や質がその後のマーケティング活動に大きく影響します。

デマンドジェネレーションでは、リードの属性や行動に応じて購買意欲の高まりを数値化する「スコアリング」という手法をよく用います。しかし、十分な数のリードを獲得できていなければ、スコアリングの精度を高めていくのが難しくなります。

ただし、リードは多ければ良いというものではありません。リード数が増えるほど、データ管理の手間やDM送付・架電などの対応や運用にかかるコストも増加します。そのため、自社のターゲットとなる顧客像を明確にしたうえで、重点を置くべき層に絞ってリードを獲得することが重要です。

精度の高いリードジェネレーションを実現できれば、無駄な調査・対応の時間を減らし、営業活動に集中する時間を増やすことができます。

リードナーチャリング(獲得した見込み顧客の育成)

リードナーチャリングとは、見込み顧客(Lead)の購買意欲を育成(Nurturing)し、受注に結びつけるための活動のことです。例えば、下記の活動がリードナーチャリングに当たります。

- ブログ・サービスサイト

- リターゲティング広告

- メルマガ

- セミナー

- DM など

ニーズが明確にある一部のリードはすぐに案件へと発展しますが、大半のリードは接点を持った時点では購買意欲が十分ではありません。このような潜在顧客に対し、継続的に適切な情報を提供して関係を維持し、購買意欲を高めるための継続的なアプローチが必要です。

企業の情報を一方的に発信するだけではなく、それぞれのリードが必要としている情報を提供することで、顧客心理の中にある経済的合理性や感情的ニーズを刺激して「必要かもしれない」「知りたい」「欲しい」などといった欲求を顧客の中で高めていきます。

そのためには、消費者の生の声から潜在的ニーズを探り、それを商品やサービスに転換していくことが重要です。また、さまざまなメディアやツールを駆使して、段階的に消費者に必要性を感じてもらえるよう導くことも欠かせません。ニーズが発生したタイミングで必ず検討に入れてもらえるように、しっかりと取り組んでおきましょう。

リードクオリフィケーション(育成した見込み顧客の絞り込み)

リードクオリフィケーションとは、受注の可能性が高い見込み顧客(Lead)を選別(Qualification)し、営業部門に渡す活動のことです。これにより、一定の基準を満たした確度の高いリードだけが営業部門に引き渡され、効率よくセールス活動を行うことができます。

リードを顕在化させる方法としては、問合せや資料請求、セミナーへの参加、トライアル体験、メルマガ登録など多種多様なものがあります。この中から質の良いリードを選別するために、主にスコアリングを用いて可視化し、アプローチの優先順位をつけることが多いです。

スコアリングは、リードの属性情報(企業規模・業種・役職など)と行動情報(サイト閲覧・資料請求・メール開封など)の2軸で点数化し、購買意欲の高いリードを可視化する手法です。属性スコアで理想的なターゲットかを判断した後に、行動スコアで意欲を測ることで、優先的にアプローチすべき対象を抽出できます。

ただし、スコアはあくまで目安であり、高得点でも受注が保証されるわけではありません。しきい値を設けて一定以上をフォロー対象とするなど、効率的な活用が重要です。

リード数が増えるほど手間がかかるため、スコアリングの実施にはデータの一元管理やツール活用が不可欠です。なお、スコアリングと混同されがちな顧客ランクとの違いについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連: 顧客ランクの付け方と分析方法|正しい顧客ランク分けに必要なこと

リードナーチャリングの3つの施策と手法

リードナーチャリングの主な3つの施策と手法を紹介します。

- メール

- オウンドメディア

- セミナー・イベント

メール

リードナーチャリング施策として特に有効なのがメールです。リードの興味・関心に応じて、メールの内容や配信スケジュールを工夫することで、購入意欲を高めていくことができます。

メール配信に必要な情報はリードのメールアドレスだけなので、取り組むハードルが低いです。社外とのコミュニケーションの手段としてメールを活用している企業も多いため、幅広い層にリーチできることもポイントです。また、クリック率や開封率などの効果測定もしやすいという特徴があります。

メールを使用したリードナーチャリングの手法は「ターゲティング(セグメント)メール」「ステップメール」「サンクスメール」「メールマガジン」の4つがあります。これらを包括して効果的に実施する方法として「シナリオメール」があります。

シナリオメールとは、リードの行動や興味に応じて適切なタイミングと内容でメールを配信する手法です。事前にリードのニーズや購買プロセスを分析し、段階的にメール内容を変えて配信することで、個々のリードに合わせたアプローチが可能になります。

関連: デジタルマーケティングの効果測定の方法と指標、分析に役立つツール

ターゲティング(セグメント)メール

ターゲティング(セグメント)メールとは、年齢や性別、住所、訪問したページなどでリードの属性を絞り込み、対象となるターゲットのみに配信するメールのことです。ほかにも「資料請求をした方」「セミナーを申し込んだ方」など見込み顧客アクションに応じて分類することもできます。

例えば、下記のような配信が考えられます。

- 小売業界のリードに、小売業界の事例を配信

- 自社セミナーを申し込んでいないリードに、セミナー開催の案内

- マーケティング効率化に関連する記事をよく読んでいるリードに、マーケティング効率化に関連する資料の案内

ターゲットに合った情報を配信することで、開封率や反応率の向上が期待できます。

ステップメール

ステップメールとは、顧客の特定の行動を起点として段階ごとに配信するメールのことです。例えば、セミナーに参加したリードに対するメールの場合、下記のような内容を送ると効果的です。

- 参加直後:「ご参加ありがとうございました」

- 3日後:「セミナー参加者限定で初期費用割引キャンペーン中です」

- 1週間後:「初期費用割引キャンペーンは今週で終了です。ご興味のある方は今週中にご連絡ください」

リードにとって興味がある情報を届けられるという点ではセグメントメールと似ていますが、ステップメールは「最適なタイミングと回数」という要素があります。見込み顧客の状況や現在のステータスに合わせて最適なコンテンツで届けることができ、顧客は企業が自分のことを理解してくれていると感じ、ロイヤルティが高まります。

日本国内では少子化や人口減少、市場の成熟などの影響を受けて、新規顧客獲得のコストが上昇しています。そのため、既存顧客のロイヤルティを向上させて継続的な利益獲得に繋げることが重要です。顧客ロイヤルティを高めるための手順や成功事例について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連: 顧客ロイヤルティとは?顧客ロイヤルティ向上のための5ステップ&成功事例

サンクスメール

サンクスメールとは、リードがweb上のフォームから申し込みなどをしたときに自動で返信されるお礼メールのことです。無事に申し込みが完了したかを確認できるサンクスメールは、ほかのメールと比較しても反応率や開封率が高いことが特徴です。

次のアクションを促すために、関連資料の案内や問合せ先、リードを誘導したいサイトのURLなどを記載すると効果的です。

メールマガジン

メールマガジン(メルマガ)とは、定期的に自社に関する情報を定期的に配信するメールのことです。メルマガは、自社が過去に名刺交換した人やメルマガ登録者など全員に配信するため、一部の人しか興味がないトピックよりも、多くの人が興味を持ちやすい情報の発信に適しています。例えば、会社の最新情報やキャンペーン情報、最新商品についてなどの配信が有効です。

しかし、単に自社に関する情報を提供するだけではリードナーチャリングにはならないため、出席や参加というアクションに進ませる必要があります。そのためには、リードが有益な情報を得られることを説明し、参加する必要があることを文面から伝える工夫を施すことが重要です。

オウンドメディア

オウンドメディアとは、自社が主体となって運営するブログや情報サイトなどのメディアのことです。メールと並行して行われることが多いリードナーチャリングの手法の1つで、お役立ち資料や自社製品を紹介し、それらを通じてお問合せや資料請求へと誘導することで、顧客情報の獲得を目指します。

リードにとって有益かつ興味を引く情報を継続的に発信することで、自社に対する信頼や好感度を高めることができます。また、流入経路や離脱ポイント、直帰率、コンテンツの分析などが可能であり、次の施策に繋げやすいことも特徴です。

セミナー・イベント

セミナーやイベントもBtoBのリードナーチャリングの代表的な手法です。権威のある人物や営業力の高い担当者がセミナーを行うことで、信頼性が高まり、営業効果の向上が期待できます。

リードを自社セミナーや展示会に案内し、商品説明や事例紹介などを実施します。そのうえで、アンケートや名刺交換を通じて顧客情報の獲得を目指します。

セミナーやイベントは、一度の開催で複数のリードと接点を持つことができるうえに、メールやSNSによる後続のアプローチにも繋げやすいという特徴があります。

リードナーチャリングを実践するための7つのステップとポイント

リードナーチャリングの施策を効果的に実行するには、事前の準備とプロセス設計が欠かせません。実践に向けて押さえておくべき7つのステップとそのポイントを解説します。

1.顧客の情報を収集し、一元管理する

リードナーチャリングを行うには、社内に点在する顧客情報を一元管理することが不可欠です。

セミナーや展示会で得た名刺、webサイトからの問合せ情報、オウンドメディア経由で収集したメールアドレスなど、企業内にはさまざまな形式の顧客情報が存在します。しかし、それらが個人や部門・部署単位で分断されていると、同じ顧客に複数の部門からアプローチしてしまうなど、営業活動の効率の低下や機会損失に繋がる恐れがあります。

部門や部署ごとにデータが分断され、連携されていない状態を「データのサイロ化」と呼び、データ活用に着手する多くの企業がまず直面する問題です。データのサイロ化の詳細や原因、解決方法について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連: データのサイロ化とは?2つの原因と解決策、サイロ化を解消するツールを紹介

また、リードナーチャリングでよく使われるスコアリングも、一元管理できていなければ、正しくカウントできず、正確性が担保できませまた、リードナーチャリングでよく使われるスコアリングも、データを一元管理できていなければ精度が低下し、信頼できる判断が難しくなります。まずは、 企業内の顧客情報をデータ化し、1つに統合するところから始めましょう。顧客データ統合のプロジェクトの進め方について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連: 顧客データ統合の失敗ケースと最適な進め方|解決策となるデータ基盤のCDP

2.KPIを設定する

KPIとは「重要業績評価指標」のことです。最終目標であるKGIを達成するための中間指標であり、プロセスの進捗を数値で可視化するために設定されます。

リードナーチャリングにおいても、進捗や成果を定量的に評価するには、KPIの設定が不可欠です。KPIは、KGIと整合性があり、誰でも理解できるシンプルかつ測定可能な内容にすることで、組織全体が目標達成に向けて進みやすくなります。

まずは実施する施策のゴールを明確にし、そのゴールに到達するためにはどのような指標を達成する必要があるのか洗い出しましょう。

関連: KGI・KPIとは?企業別の事例と設定手順、KPIツリーの作り方

3.ホットリードの基準を定める

ホットリードとは、自社の商品やサービスに対して高い興味・関心を持つ見込み顧客を指します。効率的なリードナーチャリングを行うためには、どの段階の見込み顧客をホットリードとみなすのか、基準を明確にしておくことが重要です。

基準が曖昧なままだと、施策の優先順位を誤るなど、効率が低下する原因となります。よって、どのような行動反応をホットリードとするのか、スコアリングなどを活用して基準を明確化しておくことが大切です。

スコアリングでは、リードの行動や反応に基づいて点数を付け、購買意欲や関心度を数値化します。合計点数が高い見込み顧客をホットリードとして抽出することで、より客観的にリードを判断できるようになります。

関連: MAツールにおけるスコアリングガイド:効果を最大化する手順と注意点

4.顧客をセグメント分けする

限られた時間やリソースの中で、顧客に効果的なアプローチを行うためには、一元管理したリードの情報をもとに顧客をセグメンテーションし、優先して対応すべき顧客を明確にすることが重要です。セグメンテーションとは、性別や年齢、住所、職業、お問合せ履歴、購入行動など、さまざまな切り口で顧客を分類することです。

一口にセミナー参加者と言っても、セミナーのテーマによって参加者の課題や知りたい情報は異なります。また、製品の比較・検討をしている顧客なのか、ただ勉強のために参加している顧客なのかによっても、ニーズや購入意欲は大きく異なります。

それぞれのフェーズにあったコンテンツ作成やコミュニケーションを行っていくため、顧客をセグメント分けし、そのニーズを分析することによって、アプローチすべき顧客を特定することができます。

関連:セグメンテーションとは?2つの観点での活用方法と成功事例

5.顧客を理解する

顧客に合わせたコミュニケーションを取るために、製品やサービスに興味を持ってから購入に至るまでの流れやプロセスを段階的に整理・分析する必要があります。あわせて顧客の課題にも目を向け、興味や関心があると思われるテーマを見つけておくことも効果的です。

また、スコアリングなどを活用し「購買意欲」や「関心度」といった指標で顧客をランク分けし、どの位置にいるのか数値に置き換えて可視化していきます。

顧客を理解することは、マーケティング施策を実行するうえで非常に重要です。市場の変化が激しい現代において、その重要性はますます高まっていますが、断片的なデータのみに依存し、顧客を正しく理解できていないケースも少なくありません。顧客理解を深めるポイントとそのために有用なツールについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:顧客理解を深めるポイント|マーケティングの成功に必要なデータ分析

6.適切なコミュニケーションを取る

見込み顧客をランクで分けたら、それぞれの課題に沿って最適な方法を検討し、アプローチをしていきます。

世界的なデジタル化が進む中で、顧客のニーズは急速に多様化しています。顧客にとって最適なサービス・体験を提供するためには、その時々で顧客とコミュニケーションを取る必要があります。顧客とコミュニケーションを取り信頼関係を構築し、選ばれ続ける企業となるための考え方について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:データによる顧客中心のコミュニケーション再構築|これからの市場で選ばれる企業になるために

7.営業部門およびインサイドセールスとデータ連携をし、情報を共有する

最終的にリードにアプローチし、受注に導くのは営業部門の役割です。マーケティング部門と営業部門の間で情報が共有されていないと、顧客に一貫性のない対応を印象づけてしまい、信頼を損なう可能性があります。

そのため、営業部門・インサイドセールスとデータを連携し、顧客情報や提案内容の共有・統合を通じた部門間のスムーズな連携が、成果に直結します。

リードナーチャリングの成功事例

CARTA COMMUNICATIONS

デジタルマーケティング全般のサービスを展開しているCARTA COMMUNICATIONSの事例を紹介します。

CARTA COMMUNICATIONS(CCI)では、新サービスの提供を開始しましたが、今までの事業と異なるサービス形態であるうえに、新サービスが始動したころはコロナ禍に入ってすぐの時期だったため在宅勤務を始める企業が多く、テレアポを試みても誰も出ない、担当者が不在で取り次いでもらえないなど会話すらできない状況でした。

そのため、顧客とコミュニケーションを取り、サービス導入に繋げるリードナーチャリングに取り組み始めました。webセミナーを開催し、セミナーの参加有無やセミナー後アンケートの満足度、サービスへの興味度をもとに顧客の状況に合わせてシナリオメールを用意し、約5か月間コンテンツや手段を最適なものにしながらアプローチしていきました。

結果として、セミナー後のアプローチでアポイントを4件、シナリオメールの開封は51.9%、配信に対するクリック率は17.7%、開封に対するクリック率は32.7%と反応率の高い結果を残すことに成功しています。

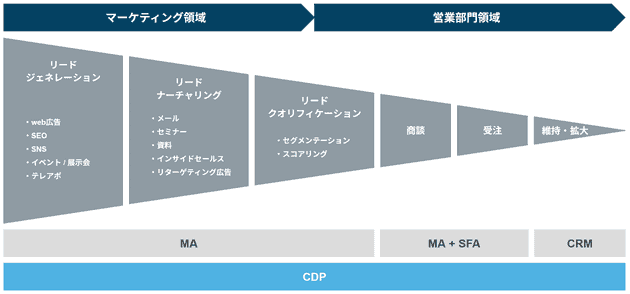

リードナーチャリングに役立つマーケティングツール

リードナーチャリングを実践するには、各フェーズに適したツールの活用が不可欠です。MA・CRM(SFA)・CDPの3つのツールについて、それぞれの役割や活用シーンを解説します。

MA

MA(マーケティングオートメーション)は、見込み顧客との接点を自動化・最適化するためのツールです。メール配信やフォーム作成、web上の行動履歴取得、スコアリングなどを通じて、リード育成に特化した機能を備えています。

例えば、MAを利用することで下記のようなことを実現可能です。

- 興味関心に応じたセグメント配信(ターゲティングメール)

- アクションに応じた自動配信(ステップメール)

- 行動スコアに基づくホットリードの抽出

MAは主にマーケティング部門が使用し、接点の創出からナーチャリングまでのプロセスを支援します。

MAのメリットとデメリット、課題点について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:MA導入のメリット・デメリット、マーケティングオートメーションの課題とは

CRM(SFA)

CRM(SFA)は、商談以降のフェーズでリードとの関係を深めるためのツールです。顧客情報や商談履歴、提案内容、購買実績などを一元管理し、主に営業部門が活用します。

CRMの主な用途は下記のとおりです。

- 顧客属性・商談情報の一元管理

- 過去対応履歴の記録と共有

- 進行中の営業案件の可視化・進捗管理

CRMとMAを連携することで、育成されたホットリードをスムーズに営業に引き継ぐことができます。

CDP

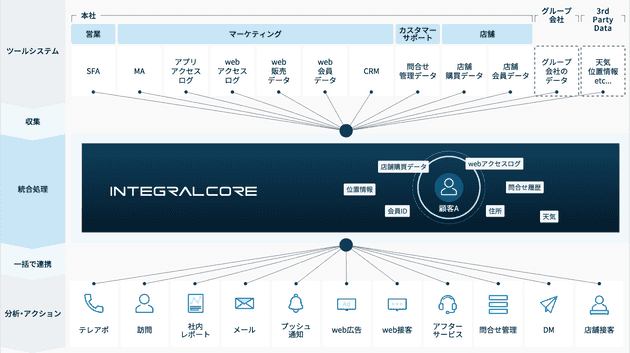

CDPとは「カスタマー データ プラットフォーム:Customer Data Platform」の略称で、企業が持つ顧客データを「実在する個人」に紐付けて統合・管理し、顧客一人ひとりの正確な理解を可能にするプラットフォームです。CDPを利用することで、MAやCRMだけでは対応が難しい、オフライン行動や複数チャネルにまたがるデータの一元管理や活用が可能になります。

CDPの特徴的な機能・役割は下記のとおりです。

- web・アプリ・店舗・展示会など、あらゆる接点のデータを統合

- リアルタイムでの行動把握・セグメント作成

- MA・CRM・広告ツールとの連携による一貫した体験設計

CDPは、MAやCRMと役割を分担しながら、両者を補完し拡張する基盤です。例えば、オフラインの展示会で取得した顧客に対しても、web行動や購買履歴と組み合わせたパーソナライズが可能になります。

CDPでできることの詳細や業界別の活用事例について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:CDPとは?機能や部門・業界別の活用例、今後の動向などをまとめて解説

下表はそれぞれのシステムで管理可能なデータの比較表です。CDPを利用して複数のデータソースを組み合わせることで、より高度なセグメント設定やトリガー実行が可能になります。

| データの例 | MA | CRM(SFA) | CDP |

|---|---|---|---|

| web上の行動データ | ◯ | × | ◯ |

| オフラインの行動データ | × | △ | ◯ |

| アプリの行動データ | △ | × | ◯ |

| 商談情報 | × | ◯ | ◯ |

| 広告配信結果 | △ | × | ◯ |

| 契約・購入履歴 | × | ◯ | ◯ |

| グループ会社のデータ | × | × | ◯ |

このように、MAはナーチャリング、CRMは営業、CDPはデータ統合という役割分担を理解したうえで、自社にとって必要な組み合わせを選択することが重要です。

CDPとMAを混合しているケースも見られますが、両者は役割や扱うデータが異なります。両者を連携することで、より幅広い施策が可能になり、顧客体験の最大化を実現できます。CDPとMAの違いや両者を連携したユースケースについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。