昨今、マーケティング分野において「顧客エンゲージメント」という言葉を見かける機会が増えてきました。モノや情報があふれている現代では、消費者と良好な関係を築くことが競争力の強化に繋がるとして、この言葉が重要視されるようになっています。

顧客ロイヤルティや顧客満足度と同じイメージを持たれる方がいらっしゃるかもしれませんが、この3つには明確な違いがあります。

本記事では、顧客エンゲージメントの概要から向上に取り組む企業が増えている理由、また顧客ロイヤルティや顧客満足度の違いを説明し、顧客エンゲージメントを高めるためのメリットや方法、顧客エンゲージメントを計測するための指標についても紹介します。

顧客エンゲージメントとは

顧客エンゲージメントの「engagement」は、約束・契約と翻訳されます。つまり、顧客エンゲージメントとは、顧客と企業の間で結ばれる信頼関係のことです。

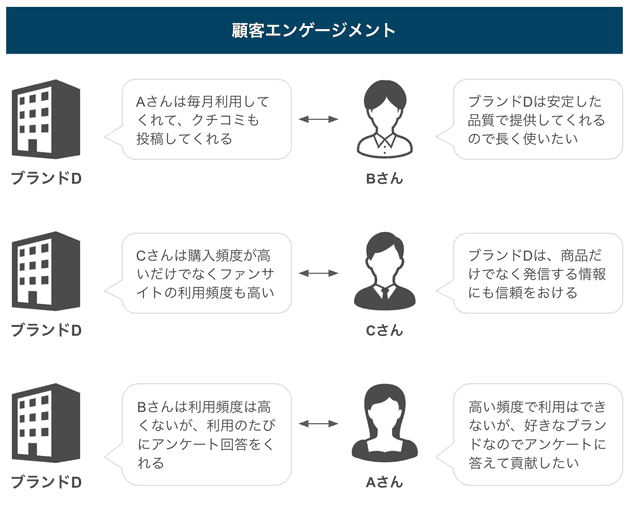

「顧客エンゲージメントが高い」とは、企業と顧客が強い信頼関係で結びついている状態を指します。顧客エンゲージメントが高い場合、顧客側は商品やサービス、または企業やブランディングに対して強い愛着と信頼を持っています。

企業側も顧客に対して直接的に売上に貢献する行動に加えて、口コミなどのプロモーション行動やクロスユース、商品やサービスに関するフィードバックなど積極的に企業に関わってくれることを期待できる状態にあります。

顧客エンゲージメントを高めるためには、どちらかの一方的な関係性ではなく、フラットで双方向にコミュニケーションが行われる関係性を構築することが重要です。

顧客エンゲージメントと顧客満足度・顧客ロイヤルティの違い

顧客エンゲージメントとよく混同される言葉に「顧客満足度」「顧客ロイヤルティ」があります。

顧客満足度とは顧客がサービスや商品に満足しているかを表す指標のことで、顧客ロイヤルティとは顧客が企業やブランドに対して持っている愛着や信頼の度合いを表す指標のことです。

発展した市場の中で競争力を高めるためにはいずれも重要ですが、この3つの言葉には明確な違いがあります。顧客ロイヤルティ・顧客満足度について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:顧客ロイヤルティとは?顧客ロイヤルティ向上のための5ステップ&成功事例

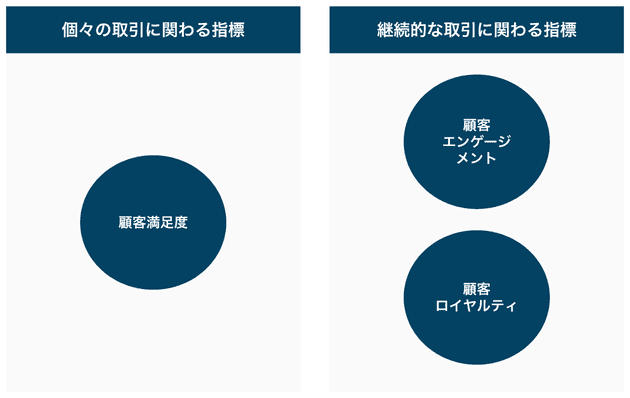

関わる範囲が「個々の取引」か「継続的な取引」かの違い

顧客満足度は、顧客が購入前に感じていた期待値を満たしているかどうかを測ります。

ただ、これはサービスや商品で得られる個々の体験への満足度を測るものであり、継続的な取引は範囲に含まれていません。そのため、顧客満足度が高いからといって、必ずしもその顧客と継続的な関係を構築できるとは限りません。今回は満足したが、次は別のブランドを試そうと離れてしまう可能性もあります。

一方で、顧客ロイヤルティ・顧客エンゲージメントは、継続的な取引を範囲としています。継続的な取引を行うためには、顧客との良好な関係を築くことが必要です。そのため、顧客ロイヤルティ・顧客エンゲージメントは、商品・サービスへの満足に加えて顧客との関係性が重要となってきます。

顧客との関係が「双方」か「一方的」かの違い

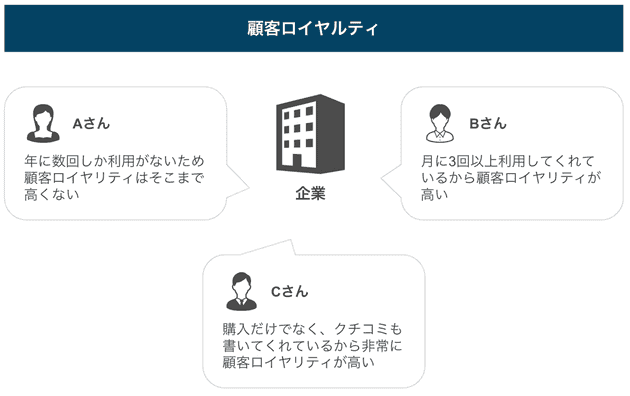

継続的な取引を範囲とする点では顧客ロイヤルティと顧客エンゲージメントは似ていますが、この2つは、顧客との関係性を見る視点が異なります。

顧客ロイヤルティは「顧客はこういう商品やサービスが好きなのではないか」と推し量り、それに対して顧客がどれだけ従ってくれるかという点が重要です。愛着を持っている顧客の「感情」に重きを置き、その感情を企業が評価をするという一方通行の関係性となっています。

顧客ロイヤルティの種類の中には行動ロイヤルティという言葉がありますが、これはあくまで顧客の行動から「この人はこれくらい愛着を持ってくれているだろう」と推し測ることを指しています。すでに行っている過去の行動に着目していて、未来の顧客の積極的なコミュニケーションへの期待などは含まれていません。

対して顧客エンゲージメントは、顧客が企業やブランドに信頼感を抱き、積極的に関わってくれるかという点が重要です。ブランドに積極的に関わろうとしてくれているという「行動」に重きを置き、企業と顧客の双方が対等な関係であることが前提です。

顧客エンゲージメントが重視される理由

昨今では、顧客エンゲージメントを高めることを目的として施策に取り組む企業が増えています。その理由の1つに、多くの市場においてコモディティ化が進んでいることが挙げられます。

コモディティ化とは、市場に参入する際には価値の高かった商品が、市場が活性化したことにより商品の市場価値が低下し、一般的な商品になってしまう状態のことです。

現在、モノの飽和、消費者の情報収集環境の変化、目の肥えた消費者の増加、顧客のライフスタイルや好みの多様化・複雑化などの要因から、商品・サービス自体の魅力のみでは売れにくい状態になっています。

その結果、消費者から「どの会社の製品やサービスも似たようなもの」と思われ、他社・他ブランドと差別化を図ることが難しくなってしまっています。

現代で市場価値を上げ、他社・他ブランドと明確な差をつけるためには、顧客に自社の商品やブランドを明確な理由を持って選んでもらうことが重要になります。

そこで、顧客エンゲージメントが必要になります。商品・サービスが良いことは前提となりますが、顧客エンゲージメントを高めて信頼関係を築くことで、消費者に「この企業の商品なら安心だ」「〇〇といったらこの商品だ」と自社の商品・サービスを選ぶ明確な理由が生まれ、スペックやコストを超えて手に取ってもらえるような状況を作ることができます。

コモディティ化が進む現代において、消費者に自社の商品やブランドを明確に選んでもらうためには、顧客エンゲージメントを高める施策が必要になっています。

顧客エンゲージメントを高めるメリット

売上を高めることができる

顧客エンゲージメントを高めるメリットとして、顧客のLTVを高めて売上を安定させられることが挙げられます。

LTV(Life Time Value)とは、日本語で顧客生涯価値といい、1人の顧客が生涯を通じて企業にもたらす価値を表したマーケティング指標です。顧客エンゲージメントを高めることで、長期的に良好的な関係を築くことができます。その結果、LTVを高め、安定した収益を創出することができます。

関連:LTV向上のポイント|成功事例・ビジネスモデル別の施策例を紹介

ほかにも、顧客エンゲージメントを高めることで、リピート購入やアップセル・クロスセルをしてもらえる確率が高まり、それがさらなる顧客エンゲージメントの強化に繋がるといった、好循環が期待できます。

また、サブスクリプションサービスなど会員制の事業モデルにおいては、顧客エンゲージメントを高めることで解約が減少するのも大きなメリットです。顧客エンゲージメントが高まり、その商品・サービスのファンになればなるほど、その商品・サービスの継続的な購入・利用を続けてもらえるようになります。

新規顧客獲得コストを低減できる

新規顧客の獲得は、既存顧客を維持するのに比べて約5倍ものコストがかかるという法則「1:5の法則」が存在するほど、新規顧客の獲得にかけるコストは大きいと言われています。

エンゲージメントの高い顧客を増やすことで、優良な新規顧客を獲得できるコストを下げることができます。

顧客エンゲージメントを高めることで、顧客自らが商品・サービスの良さをクチコミで広めたり身近な人間に勧めてくれたりと、広告塔になってくれる可能性が高まります。

また、すでに信頼を寄せている顧客からの紹介は、ほかの新規顧客に比べてブランドから離れる傾向が低いため優良顧客となりやすいという傾向もあります。

顧客自らが口コミを発信してくれる

エンゲージメントの高い顧客は、商品の魅力やサービスのポジティブな口コミを自主的に周囲に伝えてくれる存在です。このような既存顧客の自然な発信は、結果として見込み顧客の獲得に貢献し、広告宣伝費の削減に繋がります。

エンゲージメントの高い顧客は、単に満足度が高いだけではなく、信頼性の高い口コミによるブランドのアンバサダーとしての役割を果たすため、より効率的なマーケティング活動を実現するために重要です。

コミュニティを通じた価値共創が起こる

SNSや企業運営のサイト上でコミュニティが形成されると、顧客同士が課題を解決し合ったり、企業に対して貴重なフィードバックを提供する場が生まれます。これにより、顧客と企業が共に価値を創り出す価値共創が実現します。

例えば、あるコミュニティサイトでは、レシピの共有や最新情報の交換といった顧客同士の交流に加え、企業の企画に対して投票形式でフィードバックを行う仕組みが導入されています。これにより、顧客は自らの意見でお気に入りのサービスをより良いものに改良するという動機付けが働き、コミュニティへの参加を通じてさらに顧客エンゲージメントを高めることができます。

顧客エンゲージメント向上の4つの施策

顧客エンゲージメントを向上させるためには、顧客一人ひとりのニーズや期待に応えるための具体的な取り組みが重要です。本記事では、効果的な4つの施策を紹介します。

パーソナライズされた体験の提供

顧客に寄り添った体験を提供するには、行動履歴や購買データを活用して、それぞれのニーズに合った商品やサービスを提案することが重要です。

例えば、ECサイトでは、過去の購入履歴や閲覧履歴をもとに顧客が関心を持ちそうな商品を提案するレコメンドが有効です。また、メールマーケティングでは、顧客の嗜好や購入状況に応じた情報を配信することで、よりパーソナライズされた体験を提供できます。

これにより、顧客は「自分のために選ばれた」特別感を得られ、顧客エンゲージメントの向上が期待できます。

顧客との双方向コミュニケーション

顧客との関係を深めるためには、単に情報を発信するだけではなく、顧客からのフィードバックや質問に応じる双方向のコミュニケーションを実現することが求められます。SNSを活用してコメントや質問にスピーディーに対応することはもちろん、チャットボットを導入することで、24時間体制で顧客の疑問に答える仕組みを整えることも効果的です。

さらに、アンケートやキャンペーンを通じて顧客が意見を発信したり、参加を楽しめる場を提供することで、顧客は自分がブランドの一部であるという実感を得られるようになります。このような双方向のコミュニケーションにより、顧客エンゲージメントを高めることができます。

ロイヤルティプログラムの実施

顧客に「また利用したい」と感じてもらうためには、ロイヤルティプログラムが効果的です。ポイント制度を導入して購入ごとにポイントを付与し、一定数のポイントで割引や特典が受けられる仕組みを提供する方法は、多くの成功企業が実践しています。

また、特定の購入金額に達した顧客にクーポンを配布したり、会員限定のセールを実施することも、リピート利用を促進するための有効な手段です。これらの特典を通じて顧客は得られるメリットを具体的に感じられるため、ブランドに対する愛着が深まります。

関連:ポイントシステムの仕組みと導入時の注意点|ポイントの効果を高めるために必要なこと

オムニチャネル体験の最適化

現代の消費行動においては、オンラインとオフラインをシームレスに結びつけた購買体験を提供することが求められます。

例えば、オンラインで商品を注文し、近隣の店舗で受け取ることができるサービスを導入することで、顧客の利便性を向上させることが可能です。また、店舗とオンラインの在庫情報をリアルタイムで同期することで顧客は必要な商品を確実に手に入れられたり、オンラインで発行されたクーポンを店舗でも利用できるようにするなど、一貫性のあるサービスを提供することで、顧客はどのチャネルを利用してもストレスなく買い物を楽しめるようになります。

このような体験の最適化により、顧客はブランドに対する満足度を高め、長期的な関係を築くことができます。

顧客エンゲージメントを高める3つの手順

1.顧客データを分析して「感情の波」を特定する

顧客がエンゲージメントを高めやすいタイミングや、逆に失いやすいタイミングを把握するため、行動データを収集・分析します。購買履歴やweb行動データ、アンケート結果などを活用し、購入前・利用中・購入後の感情の変化を明らかにします。

特に、顧客が関心を持つポイントや不安を感じる場面を「共感ポイント」としてマッピングすることが重要です。これにより、必要な施策の方向性が明確になります。

2.エンゲージメントを高める「触媒行動」を設計する

顧客がブランドやサービスに対して深い関与を示すきっかけとなる「触媒行動」を設計します。触媒行動とは、顧客が成功体験を得たり、サービスの価値を実感したりする具体的な行動のことです。 例えば、無料トライアル中に特定の機能を試して利便性を体感したり、購入後にレビューを書くことで満足感を深めたりする行動が挙げられます。触媒行動を促進するために、商品ガイドや特典付き通知を活用し、顧客が自然に行動を起こせる仕組みを作っていきます。 さらに、実際の行動を追跡し、設計したプロセスが期待通りに機能しているかを確認し、必要に応じて改善を行い、エンゲージメント向上を継続的に向上できるようにすることが大切です。

3.「リピート行動」を強化する体験を提供する

エンゲージメントで重要なことは、一度きりの接触ではなく、継続的な関係性を築くことです。顧客が再びブランドを利用したいと思う理由を提供することが大切です。 例えば、購入商品の使い方を紹介する動画を送ったり、次回購入時に使えるクーポンを提供したり、購入後にフォローアップメッセージを送るなどの取り組みが有効です。 また、フォロー施策の効果を測定し、その結果を次の施策に反映させることも大切です。顧客との接点を定期的に設け、ブランドの存在感を高めることで、継続的なエンゲージメント向上が実現できます。

顧客エンゲージメントを計測するための指標(KPI)

顧客エンゲージメントは、行動指標と意図・愛着指標の両方を掛け合わせることで全体像を把握できます。行動指標は顧客の具体的な行動や成果を測定し、意図・愛着指標は感情やブランドへの愛着を評価します。この2つを組み合わせることで、以下のような状況を把握できます。

- 行動が高く、意図が低い場合:顧客は利用を続けているが、他社に移行するリスクが潜在的に高い。ブランド愛着を高める施策が必要。

- 意図が高く、行動が低い場合:ブランドに好意を持つ顧客が購入や利用を控えている可能性があり、プロモーションや購入体験の改善が求められる。

- 両方が高い場合:理想的なエンゲージメント状態であり、長期的なロイヤルティと収益性が期待できる。

行動指標

顧客リテンション率

顧客リテンション率は、特定期間内にブランドと関わりを維持している顧客の割合を示します。エンゲージメントが高いほどリテンション率は向上します。計算式は以下のとおりです。

- 計算式:リテンション率 = (期間終了時の顧客数 − 期間中の新規顧客数) / 期間開始時の顧客数 × 100

リテンション率が高ければ、顧客がブランドを継続的に利用しており、ブランド価値を感じている可能性が高いです。対して、リテンション率が低ければ、顧客が離脱している割合が高く、エンゲージメントが低い可能性があります。

LTV(顧客生涯価値)

LTVは、顧客が生涯を通じてブランドにもたらす利益を測る指標で、エンゲージメントの深さを反映します。LTVを活用することで、リピート購入やアップセルの機会を増やす施策を評価できます。計算式は以下のとおりです。

- 計算式:LTV = 平均購入額 × 購入頻度 × 平均顧客寿命

LTVが高ければ、顧客がブランドに強いロイヤルティを持ち、頻繁に購入しており、低ければ離脱しやすく、一度きりの購入で終わっている可能性が高いです。

離脱率

離脱率は、特定期間内にブランドとの関わりを断った顧客の割合を指します。離脱率が低いほどエンゲージメントが高いといえます。この指標は特にサブスクリプションビジネスや長期的な顧客関係が重要な業界で有効です。計算式は以下のとおりです。

- 計算式:離脱率 = (期間開始時の顧客数 − 期間終了時の顧客数) / 期間開始時の顧客数 × 100

離脱率が高ければ、顧客がブランドに魅力を感じていない、または満足度が低い可能性があり、低ければ顧客が製品やサービスに満足しており、継続利用していることが分かります。

リピート率

リピート率は、既存顧客の再購入割合を示します。リピート購入は顧客のエンゲージメントを直接的に表す行動指標の1つであり、購入経験に満足している顧客が継続してブランドを利用する傾向を確認できます。計算式は以下のとおりです。

- 計算式:リピート率 = (再購入した顧客数 / 全購入顧客数) × 100

リピート率が高ければ、ブランドへの信頼が高く、定期的に利用されており、低ければ商品やサービスへの満足度が低く、他社に移行するリスクがあります。

意図・愛着指標

顧客満足度

顧客満足度は、製品やサービスに対する顧客の満足度を測る指標です。アンケートやスコアリング形式で評価されます。

方法としては「サービスに満足していますか?」といった質問を用意し、1~5段階または1~10段階で回答できるようにします。定期的に測定することで、顧客満足度の変化を把握し、改善ポイントを特定できます。計算式は以下のとおりです。

- 計算式:顧客満足度 = (総スコアの合計 / 回答者数) × 100

顧客満足度が高ければ、短期的な満足度を示し、NPSなどの指標と連動して長期的な愛着へ繋がる場合が多いです。対して、顧客満足度が低ければ、顧客が製品やサービスに対して不満を感じている可能性が高く、ブランドやサービスに対する期待値が満たされていないと判断できます。

NPS(ネット・プロモーター・スコア)

NPSは、顧客がブランドを他者にどれだけ推奨する意向があるかを測る指標です。単なる満足度以上に顧客のロイヤルティやブランド推奨度を直接的に測定できるため、重要な指標の1つとされています。

この指標を計測するためには、「このブランドを友人や同僚にどの程度勧めたいと思いますか?」といった質問を用意し、0点から10点で評価してもらいます。回答結果は、得点に応じて3つのカテゴリに分類されます。

9点から10点をつけた顧客は「推奨者(Promoters)」として分類され、ブランドを積極的に他者へ推薦する可能性が高いとされます。7点から8点をつけた顧客は「中立者(Passives)」に分類され、推奨もしないが批判的でもない中立的な立場を示します。0点から6点をつけた顧客は「批判者(Detractors)」に分類され、ブランドに不満を持ち、他者に否定的な意見を伝える可能性があると考えられます。

この分類によって、顧客の意向の全体像が明らかになります。計算式は以下のとおりです。

- 計算式:NPS = (推奨者の割合 − 批判者の割合) × 100

NPSスコアが高ければ、顧客の満足度とエンゲージメントが高いです。対して、NPSスコアが低ければ、ブランドに不満を抱いているか、魅力を感じていない可能性があります。この場合、改善すべき課題として価値提供や顧客体験の見直しが必要です。

顧客エンゲージメント向上に取り組む際のポイント

ブランドイメージを崩さない

顧客エンゲージメントを高めるためには、ブランドイメージを崩さない・ぶらさないことが必要です。

顧客エンゲージメントの高い顧客は、製品・サービスだけではなく企業のブランドイメージに好感を持ってくれている場合が多いです。顧客が期待しているブランドイメージが、チャネルによってブレてしまったり、損なわれてしまうようなコミュニケーションを取ってしまうと、信頼を得られず顧客が離れてしまう可能性があります。

ブランドイメージを損なわないためには、顧客にどのようなブランドイメージを抱いてほしいかを明確にし、定期的に顧客を対象にブランドイメージ調査を行い、狙い通りにイメージされているのかギャップを確認し、改善していくことが大切です。

また、働いている従業員に対して企業の理念やビジョン、価値観を共有・理解してもらい、共感を持って行動してもらうインナーブランディングも重要です。

顧客理解を深める

顧客エンゲージメントを高めるためには、顧客がどのような情報を求め、頻度や利用チャネルを含めてどのようなコミュニケーションを望んでいるのかを知ることが必要です。

オンラインのみ、一部のブランドのデータのみ、特定の事業部のみなど偏った顧客データの利用だけでは、顧客理解を深めることは難しいです。顧客に関わる全てのデータをもとに、顧客を深く理解し、まずは顧客がなにを求めているのか汲み取れる環境を作りましょう。顧客理解について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:顧客理解を深めるポイント|マーケティングの成功に必要なデータ分析

常に顧客視点のコミュニケーションをとる

顧客エンゲージメントを高めるためには、顧客とコミュニケーションをとり続けることが必要です。

顧客との良好なコミュニケーションが長期的に続けば、信頼感も生まれやすくなります。また、顧客は信頼を寄せている企業が発信する情報であれば自ら頼ろうとしてくれ、積極的に情報を取得しに来てくれます。

企業が伝えたいことを全面的に押し付けるのではなく、顧客に合わせた情報の発信を行いましょう。また、信頼を得るためのコミュニケーションには、頻度も重要です。回数が少なくても忘れられてしまいますが、多くても飽きられてしまったりストレスを感じてしまう可能性が高いです。

コミュニケーションの全体設計について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:データによる顧客中心のコミュニケーション再構築|これからの市場で選ばれる企業になるために

一貫した顧客体験を提供する

顧客エンゲージメントを高めるためには、顧客が期待する体験がどの接点においてもムラなく得られる環境を作ることが必要です。

ECサイトやSNSなどのオンラインチャネルで得られていた体験が、店舗やキャンペーンイベントなどのオフラインチャネルに移った途端に得られなくなってしまうなど、接触するチャネルによって得られる体験にムラがあってしまっては、顧客は安心して利用することができず、信頼の獲得にも繋がりません。

チャネル毎のメリット・デメリットを考慮しながらも一気通貫の顧客体験が提供できる環境を作りましょう。

関連:CXM(顧客体験管理)とは?CRMとの違いや事例、「良い体験を作る」ための実践ステップ

顧客エンゲージメントを強化した事例

購買機会が少ない中でも選ばれ続けるワコール

女性向け下着ブランドとして有名なアパレルブランドのワコールの事例を紹介します。

1人の顧客が下着を購入する頻度は、年に1回もしくは2年に1回ほどと決して高くありません。つまり、顧客が下着の購入を考えた時にワコールを再び選んでくれるかが重要になってきます。そのため、時間をかけて信頼関係を築いていく必要がありました。

ワコールは主に動画をフックに会員サイトで情報を発信し、コンテンツを通じて常にワコールブランドと繋がりを持ち続けてもらえるよう施策を打ちました。年に一度購入機会があるかないかの商品のセール情報や新商品情報だけでは、接点を持ち続けるのは非常に難しいです。発信する内容は下着の洗い方などのノウハウなどから、下着関連に留まらず女性が興味のある情報を出しながら接点を持てるように工夫しました。

また、ワコールの製品が実際にどう作られているのかなどを知れる工場見学イベントやオフラインのファンイベントを開催し、ワコールブランドに愛着を持ってもらえるような施策を実施しました。

ただ、「ファンを増やせた」「愛着を持ってもらえた」で終わるのではなく、実際にどれだけ売上に貢献しているのかも常に問われていました。そのため、交流後の来場者の購買行動がどう変わったのかも分析し、エンゲージメントの深化に努めました。

オウンドメディアやSNS、動画、オフラインイベントなどさまざまなチャネルを駆使して、常に顧客にワコールブランドとの接点を持ち続けて顧客エンゲージメントを高めることで、購入頻度の少ない下着という市場において、ワコールは競争力を強化しています。

顧客が求める情報発信でエンゲージメント強化した三井住友カード

三井住友フィナンシャルグループの1つであるクレジットカード会社の三井住友カードの事例を紹介します。

クレジットカード会社は消費者と信頼関係があることが前提でビジネスを進めています。企業から顧客に対してはもちろん、顧客から見ても信頼できる会社であることが必要であり、双方の関係性が良好でなければいけません。また、クレジットカードは契約してもらうだけではなく、その後たくさん利用してもらう、つまり顧客エンゲージメントを高めることが非常に重要です。

三井住友カードでは、カードを持っていると得られる特典を知らずに損している顧客が多くいたため、まずはこの特典を知ってもらい、利用頻度をあげる対策が必要でした。そのために、積極的にプロモーション活動を行ってきましたが、顧客一人ひとりに直接情報を届けることができるメールマーケティングが、企業からの一方的的な情報発信のツールになってしまっていて、顧客とコミュニケーションを図ることができていませんでした。

その問題を解決するため、企業として伝えるべき有益な情報を分かりやすく、顧客の最適なタイミングで伝えるという企業として最低限守るべき約束を果たし、顧客から積極的に見てもらえるような関係性を築くため、メールマーケティングの改善を行いました。

特に、顧客にとって有益な情報をいかに自然に伝えられるかという点にこだわって改善を進めました。具体的には「発信者の顔がわかる」「会話の中から自然と内容が伝わる」「読みやすい、親しみやすい」という3点のメリットを網羅できる会話形式のクリエイティブを発案し、情報の発信を行いました。

結果、改善後の配信に関する顧客アンケートでは、約7~8割の顧客から「また読みたい」とコメントをもらい、開封率・クリック率ともに向上することができました。「知らなかった情報を知ることができた」「読みやすくて楽しい」といった声も多数届いていました。

顧客の最適なタイミングで伝えるという企業として最低限守るべき約束を果たすことで、顧客エンゲージメントを高めています。

顧客エンゲージメント向上に役立つ「CDP」

CDP(Customer Data Platform)とは、企業の顧客に関するデータを管理し「実在する個人」に紐付けて顧客データを集め、顧客一人ひとりを理解することを可能にするプラットフォームです。CDPについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:CDPとは?機能や部門・業界別の活用例、今後の動向などをまとめて解説

オンライン・オフライン問わず、各チャネルやブランドで保有しているデータをCDPに収集・統合することができ、またCDPはBIツールやコミュニケーションツールとの連携が可能なため、統合したデータを分析や施策に生かすことができます。

顧客エンゲージメントを高めるために必要な、顧客理解や顧客起点でのコミュニケーションの実現などを妨げる要因の1つに「データのサイロ化」があります。

データがバラバラに点在している状態のまま一部のデータのみを参照して分析や施策を行ってしまうと、顧客を深く知ることができず、一部の偏った情報をもとにコミュニケーションを行ってしまう状況が続いてしまいます。

結果的に、顧客は自分をわかっていない・自分にあったコミュニケーションではないと判断し、信頼を寄せてくれず離れていってしまいます。

CDPを利用することで、データのサイロ化を解消し、顧客理解の深化や顧客にあったコミュニケーションの実現、また一貫した体験やブランドメッセージを発信する環境づくりを可能にします。