近年、市場競争が激化する中で、他企業との差別化要素として顧客体験(CX)の向上が注目され、実際に取り組む企業が増えてきています。

企業が顧客体験の向上を推進するうえで注目されているキーワードが「CXM」です。

本記事では、CXMとは何かやCRMとの違いを解説し、CXMに取り組むメリット、具体的な実践ステップや事例、さらにCXMを実現するための有効なソリューションについて紹介します。

CXMとは

CXMとは「カスタマー エクスペリエンス マネジメント:Customer Experience Management」の略称で、顧客体験管理とも呼ばれます。CXMは、顧客体験の向上において購買行動のすべてのプロセスで「良い体験を作る」ことにフォーカスし、顧客体験の全体を管理する概念です。

関連:顧客体験(CX)向上の成功事例4選!効果的な施策と必要なステップとは?

CXMの概念が広く知れ渡るきっかけとなったのは、バーンド・H・シュミット氏が2000年に出版した「経験価値マネジメント」だと言われています。この著書の中でCXMは「顧客と商品や企業との関係性を戦略的にマネジメントするプロセス」と表現されています。

CXMツールをCXMと表現する場合もありますが、本記事ではCXMの概念およびCXMの手法について紹介しています。

CXMとCRMの違い

CRMとは「Customer Relationship Management」の略語で、顧客関係管理とも呼ばれます。顧客との関係性を構築し、一元的に管理するための手法やツールを指します。

CXMとCRMは、基本的な機能にいくつか類似点があるため混同されやすいですが、目的が大きく異なります。

CRMは、統計的な数値を収集し分析することで「LTVを最大化する」ことを重視する一方で、CXMは購買行動のすべてのプロセスで「良い体験を作る」ことにフォーカスし、収益の向上を目指す取り組みです。CXMは、顧客関係管理の分野においてCRMの次の段階であるとも言われています。

CRMが注目されるようになった背景には、1990年代の先進国でのマスマーケティングの限界がありました。当時、大量生産・大量消費を前提としたマーケティングは行き詰まり、新規顧客獲得のコストが上昇し、消費者のニーズが多様化し始めていました。

企業は顧客を「個人」として捉え、既存顧客への対応を見直す必要に迫られました。マーケティング活動のKPIを「LTVの最大化」と定め、顧客一人ひとりとの関係を詳細にデータベース化し、顧客ニーズに応じた最適なアプローチを行うことを目的にCRMが導入されるようになりました。

関連:LTV向上のポイント|成功事例・ビジネスモデル別の施策例を紹介

しかし、実際には限定された接点による施策も多く、顧客との関係性を強化するどころか、顧客にとって望ましくないコミュニケーションを取ってしまうケースも増えました。

このような背景から、顧客の感情や生の声を大切にし、顧客が自社の商品やサービスを購入するプロセスや購入後の利用シーンを想定しながら、そこに価値ある体験を付加することによって優良顧客を増やすことを目的としたCXMが生まれたのです。

CXMが注目される背景

競争優位性を生む顧客体験

従来のマーケティングやセールスでは、商品やサービスの品質や価格が重視されていました。しかし、企業間の競争が激化し、商品やサービスそのものでは差別化が難しくなる中で、顧客体験が競争優位性の確立のために重要視されるようになりました。

さらに、スマートフォンの普及などに伴いチャネルの選択肢が増えたことで、購買時の体験だけでなく、オンライン・オフラインを含むあらゆるタッチポイントでの顧客体験を適切に管理し、一貫した体験を提供する重要性が高まりました。CXMは、顧客体験を戦略的に管理する手法として注目されています。

関連:タッチポイント(顧客接点)とは?チャネルとの違いや強化方法、増やす際の注意点

消費者行動の変化

世の中にモノがあふれ、欲しい商品が簡単に手に入るようになったことで、消費者はモノそのものよりも精神的な豊かさを求める消費行動、いわゆるコト消費と呼ばれる体験に価値を求めるようになりました。

つまり、消費者は商品やサービスの「スペック」や「値段」といった直接的な価値だけでなく、購入や利用時得られる「感動」や「心地よさ」「満足度」といった感覚的な付加価値を重要視する傾向を強めています。

このような新しい消費行動に対応するため、顧客体験を包括的に設計し管理する、CXMの重要性が高まっています。

関連:モノ消費からコト消費、さらにトキ消費へ。Z世代はイミ・エモ消費が増加

CXMに取り組むメリット

国内ではCXに取り組む企業が増加している一方で、まだ取り組みが進んでいない企業も少なくありません。グローバル市場では、CXは重要な差別化要因となっており、CXMに取り組むことで得られるビジネス価値は多大です。CXMに取り組むことで次のメリットが得られます。

顧客ロイヤルティと定着率の向上

差別化された体験を提供することで顧客の満足度が向上し、ブランドへの信頼が強化されます。その結果、顧客ロイヤルティと定着率の向上が期待できます。また、ロイヤル化した顧客によるリピート購入などが収益の増加にも繋がります。

関連:顧客ロイヤルティとは?顧客ロイヤルティ向上のための5ステップ&成功事例

コスト削減

CXMによって顧客満足度を高められれば、解約や離反のリスクが減少します。その結果、解約手続きや顧客離反に伴う人員コストやトラブル対応にかかるリソースを削減できます。

ブランドイメージの向上

優れた顧客体験は顧客からの好意的な口コミを生み出すきっかけとなり、ブランド認知の向上や新たな顧客の獲得、競合他社との差別化に繋がります。

CXMの事例

株式会社丸亀製麺

国内外で1,000店舗以上を展開するうどん専門店チェーン、株式会社丸亀製麺の事例を紹介します。

丸亀製麺では、全ての部門の戦略・行動が顧客体験価値の向上を実現するように設計されており、ブランドテーマとして「店舗一軒一軒が製麺所」を掲げています。このテーマを顧客に浸透させ、実感してもらうために、さまざまな取り組みを行っています。

店舗外では、麺職人のこだわりや技術を磨く様子を伝える動画などを通じて、うどんづくりへの真摯な姿勢を認知させています。店舗内では、製麺所を思わせる内装や、うどんを作る様子が見えるオープンキッチンを採用し、顧客が「製麺所で手づくりしたできたてのうどん」を意識できるよう工夫されています。

また、従業員との触れ合いも重要な顧客体験として、顧客からの称賛の声を可視化することで従業員のモチベーション向上に繋げ、従業員満足度を高める取り組みも行っています。

顧客体験の拡張施策としては、これまで店舗でしか味わえなかったうどんを、いつでもどこでも食べられるようにするテイクアウト商品の開発を進めるなど、店舗外でも新たな体験価値を提供しています。

さらに、顧客満足度は定期的に調査を実施し、改善活動を継続しています。店舗内外のすべての顧客体験を設計し、継続的な改善に取り組んでいることが、丸亀製麺が業界1位を誇る実績に繋がっていると言えるでしょう。

ナイキ

世界最大のスポーツ用品メーカーであり、シューズやアパレルなどさまざまな商品を展開しているナイキの事例を紹介します。

ナイキはデジタル技術を活用し、顧客体験の向上とD2C(Direct to Consumer)戦略の推進に成功しています。「SNKRS」「NRC」「NTC」「Nikeアプリ」の4種類のアプリを提供し、顧客との多様なタッチポイントを通じて一貫した体験を提供しています。

SNKRS(スニーカーズ)は、新商品の情報を配信するアプリで、顧客は最新の商品情報をタイムリーに入手できます。

Nike App(ナイキアプリ)では在庫検索やセルフ決済が可能で、快適な購買体験の提供に貢献しています。アプリを活用することで、レジでの長い待ち時間や、在庫を探してもらった結果商品が見つからないといった不満や良くない体験をなくすだけでなく、店員が接客に集中できる環境を作り出せるようになっています。

NRC(ナイキ・ランニング・クラブ)とNTC(ナイキ・トレーニング・クラブ)は、ランニングやトレーニングの記録管理が可能なアプリです。自身のトレーニングの記録や結果がアプリによって可視化されることで、顧客はトレーニング継続のモチベーションを高めることができます。さらに、購入したシューズをアプリに登録することで、ナイキの商品によるパフォーマンスの向上などをより実感できるようになっています。

ナイキは、購買前後を含むすべてのプロセスで顧客と繋がり、優れた体験を提供することで、ブランドへの親しみや顧客ロイヤルティを高め、「ナイキのシューズが欲しい」と顧客に想起させる関係を築くことに成功しています。

CXMの実践ステップ

1. KGI・KPIを決める

CXMを成功させるには、客観的に顧客の状態を測るための指標が必要です。まずは、目標達成の度合いを評価できるようKGI(Key Goal Indicator)で最終目標を決め、KGI達成までのKPI(Key Performance Indicators)を決めましょう。

関連:KGI・KPIとは?企業別の事例と設定手順、KPIツリーの作り方

顧客の自社に対する愛着率・定着率を測る指標はさまざまですが、CXMにおけるKPIの代表的な指標に、顧客ロイヤルティを示す「NPS」や「リピート率」があります。

NPS®(ネットプロモータースコア)は、アンケートを用いて顧客に商品やサービスを他者に推薦する可能性を尋ね、その評価を数値化する指標です。

例えば500人の回答者のうち、200人(40%)が「推奨者」、150人(30%)が「批判者」だった場合、その比率の差は、40-30=10であるため、NPSは「10」と算出されます。NPSは、推奨者が批判者よりも多ければプラスになり、逆に批判者が推奨者よりも多ければマイナスになります。

顧客満足度と市場調査のためのアンケート作成から結果の分析、施策への活用方法について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:BtoC向け|顧客満足度と市場調査のためのアンケート作成・分析・施策への活用

リピート率は、新規顧客のうち、どのくらいの顧客が再度購入してくれたのかを示した割合です。計算式は次のとおりです。

リピート率=(特定期間内のリピート顧客数 ÷ 特定期間内の新規顧客数)×100

NPSやリピート率が高いほど自社商品やサービスに対する顧客の支持率が高く、顧客ロイヤルティが高い状態だと言えます。

2. 顧客理解を深める

戦略的にCXの設計を行うために、指標を設定したうえで、顧客の状況を分析・可視化し、顧客を理解する必要があります。

関連:顧客理解を深めるポイント|マーケティングの成功に必要なデータ分析

顧客理解を深めずにCXの施策を行うと、自社の顧客像を俯瞰・把握できず、スピーディーかつ効率的な改善が難しくなります。顧客理解を深めるための方法について説明します。

まずは、顧客と自社の商品やサービスとのタッチポイントやチャネルを洗い出します。そして、商品やサービスの認知から購入に至るまでの行程だけでなく、購入後のアフターサポートや顧客とのやり取りも含めたカスタマージャーニーマップを作成します。カスタマージャーニーマップによって、顧客の体験が始まる段階から完了するまでのプロセスを整理することができます。

カスタマージャーニーマップの一連のプロセスを、セグメントごとに可視化したり、KGIやKPIと照らし合わせたりしながらデータをもとに分析します。これらを通じて顧客理解を深め、顧客の体験の質を向上させるための施策を検討します。

関連:カスタマージャーニーとは?効果的なマップの作り方と2つの活用事例

3. パーソナライズされた顧客体験を設計し、提供する

顧客を理解したあとは、一人ひとりに最適な、パーソナライズされたアプローチを行うことが大切です。また、そのためには顧客の置かれている状況やタイミングを考慮することが重要です。

最適な状況やタイミングの判断には、webトラッキングデータやデバイスの行動情報、オンライン・オフラインを含めた購入履歴などのデータを活用します。リアルタイムで適切なタイミングとチャネルを通じて情報を届けることができれば、顧客ロイヤルティの向上が期待できます。

また、パーソナライズされた顧客体験の継続的な提供のために、重要なポイントが2つあります。

コンテンツの質と量を担保する

顧客体験の良し悪しを決めるのは、コンテンツの質と量と言えます。優れた商品やサービスであっても、その価値を的確に伝えられるコンテンツがなければ購入に繋がりません。また、コンテンツの量が不足していると、きめ細やかなパーソナライズが難しくなり、顧客が本当に求める情報を届けることができず機会損失を招く可能性があります。

これらを防ぐためにも、既存コンテンツの見直しや、顧客ニーズに合ったコンテンツの制作が必要です。そして、コンテンツの質と量を担保するための仕組みづくりが重要です。

運用しやすい設計を行う

顧客体験の提供では、マーケティング担当者が現実的に運用できるオペレーションの設計が大切です。優れた施策であっても、細かすぎたり、担当者の負荷が大きく現場で運用できなければ、CXMは成功しません。

ある程度のセグメントごとのメール配信や、費用対効果が高いチャネルにツールを導入するなど、現場で実行可能な運用の設計を行いましょう。

関連:セグメンテーションとは?2つの観点での活用方法と成功事例

4. 施策の効果測定と改善を行う

施策を実施したら、一定期間後に効果の検証を行いましょう。検証方法としては、ABテストやCV率などの数値的な計測、KPIに基づく評価、顧客からのフィードバック収集などが挙げられます。

また、検証結果をもとに各タッチポイントでの顧客体験を継続的に改善し、アップデートしていきます。顧客ライフサイクルの各段階で適切な分析を行い、知見を蓄積し、それを施策に反映する仕組みを構築することが重要です。

関連:デジタルマーケティングの効果測定の方法と指標、分析に役立つツール

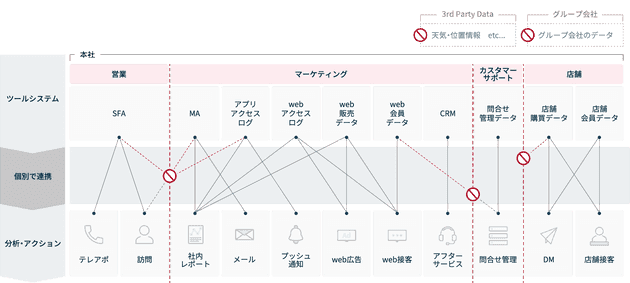

CXMの成功に不可欠なデータの統合

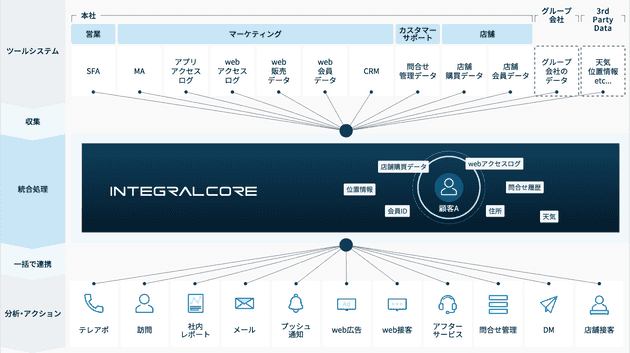

CXMを成功させるためには、すべての顧客データを統合し、一元的に管理できる環境の整備が必要です。データが統合されることで、統一感があり連携性の高い顧客コミュニケーションが実現でき、顧客体験を向上させることが可能になります。

しかし、現状ではすべてのデータを統合できている企業は少なく、多くの企業でデータのサイロ化が問題となっています。データのサイロ化とは、技術的な問題や一貫性のないプロセス、組織内の縦割り構造などによって、データが部門やシステムごとに分断されていることを指します。この状態が続くと、顧客の全体像を把握することが難しくなり、CXMの効果を最大化することができません。

高度なCXMの実現には、データのサイロ化を解消し、以下のようなデータを統合することが求められます。

- webトラッキングデータ

- デバイスの行動情報

- オンライン・オフライン両方の購入履歴

- 問合せやサポート履歴

これらのデータを一元管理するためには、顧客データの統合と顧客データ基盤の整備が不可欠です。

顧客体験を高めるための顧客データ統合の基礎について、詳しくは下記の無料動画をご覧ください。

無料動画:データ統合で何が変わる?顧客体験を高める顧客データ統合の基礎

CXM実現に有効なCDP

顧客データ基盤は自社で構築することもできますが、CDP(カスタマーデータプラットフォーム)の導入も1つの手段です。

CDPとは「カスタマー データ プラットフォーム:Customer Data Platform」の略称で、企業の顧客に関するデータを収集・管理し、「実在する個人」に紐付けてプロファイルを作成し、顧客一人ひとりを理解することを可能にするプラットフォームです。

関連:CDPとは?機能や部門・業界別の活用例、今後の動向などをまとめて解説

CDPは、CXMに必要な顧客分析と施策実行を強力にサポートします。CDPの主な機能は、データの収集、統合、管理、そして他ツールへの連携です。CDP自体で高度な分析を行うことは難しいですが、統合された詳細なデータをBIツールなどの分析や可視化のためのツールに連携することで、効率的なデータ分析が可能になります。

さらに、CDPでは詳細なセグメントを作成できます。このセグメント情報を、MAなどのマーケティング施策実行のためのツールに連携し、特定の人だけを対象にしたメール配信やweb上のコンテンツ表示などに活用することが可能です。

CXMでは複数チャネルでの一貫した顧客体験の提供が求められますが、CDPを活用すれば、チャネルごとのデータ収集や、顧客の状態に応じた施策実行のためのデータ連携をスムーズに行うことができます。

複数チャネルで一貫した顧客体験を提供するために、CDPが備えている機能やソリューションについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。