マーケティング活動をする中で「顧客ロイヤルティ(ロイヤリティ)」を重要視する企業・ブランドが増えています。顧客満足度と混同されやすい概念ですが、明確な違いがあります。

顧客ロイヤルティを高めることで、リピート率の向上やLTV(顧客生涯価値)の最大化、口コミによる新規顧客の獲得など、持続的な成長に繋がる数多くのメリットが期待できます。

本記事では、顧客ロイヤルティとは何か、顧客ロイヤルティの計測指標と計測方法、顧客ロイヤルティ向上のために必要なステップについて紹介します。また、顧客ロイヤルティの把握や向上に有効なツールについても紹介します。

顧客ロイヤルティ(ロイヤリティ)とは

顧客ロイヤルティとは、顧客が企業やブランドに対して抱く愛着や信頼の度合いを指します。単に商品やサービスに満足しているだけでなく、企業やブランドそのもののファンであることが重要なポイントです。顧客ロイヤルティの高い顧客を「ロイヤルカスタマー」、顧客ロイヤルティを意識したマーケティングを「ロイヤルティマーケティング」と呼びます。

顧客ロイヤルティの英訳は「Customer Loyalty」で「Loyalty」の直訳は忠誠、忠義などです。日本語ではカタカナでロイヤルティと表記されることが一般的ですが、同じ意味でロイヤリティと表記されていることもあります。また、発音の似た単語に「Royalty」がありますが、こちらは王族、王位、気品を意味するまったく別の単語です。

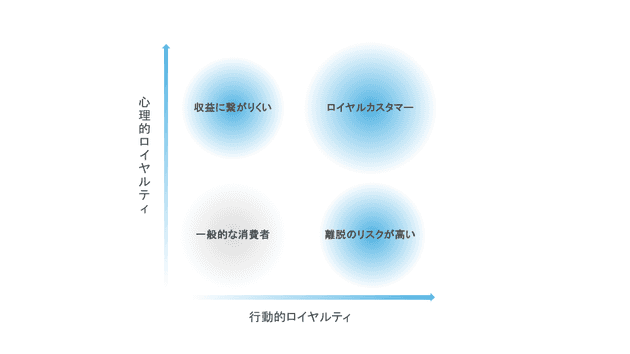

心理的ロイヤルティと行動的ロイヤルティ

顧客ロイヤルティは、心理面と行動面の2つに分けて考えます。

心理的ロイヤルティ

心理的ロイヤルティとは、顧客が企業やブランドに対して信頼や愛着といった感情を抱いている状態を指します。例えば「あのブランドの服を着ることが誇らしい」「多少機能が劣っていても、このメーカーの製品を使いたい」といった感情が該当します。

行動的ロイヤルティ

行動的ロイヤルティとは、企業やブランドへの信頼や愛着が、継続的な購入や他者への推奨といった具体的な行動として表れている状態を指します。例えば、同じブランドの服を買い続けたり、愛用している商品やその使用シーンをSNSに投稿するなどの行動が挙げられます。

企業における真のロイヤルカスタマーとは

心理的ロイヤルティと行動的ロイヤルティの両方が高い顧客が、企業にとって真のロイヤルカスタマーです。

顧客ロイヤルティを心理面と行動面の2つに分けて考えると、両者の関係は下記のような傾向があります。

- 単発のセールやキャンペーンなどでも、一時的に行動的ロイヤルティを高めることは可能

- 心理的ロイヤルティがともなわない顧客は離脱しやすい

- 心理的ロイヤルティのみが高い顧客は収益に結び付きにくい

企業の利益に貢献する「真のロイヤルカスタマー」を獲得するためには、心理的ロイヤルティと行動的ロイヤルティの両面を高めることが重要です。

顧客ロイヤルティと顧客満足度の違い

顧客満足度とは、顧客がサービスや商品にどれだけ満足しているかを示す指標であり、主に「期待に応えているかどうか」が評価の基準となります。

ただし、顧客満足度が高い場合であっても、必ずしも顧客ロイヤルティが高いとは限らない点に注意が必要です。実際に「満足度は低いがロイヤルティは高い」「満足度は高いがロイヤルティは低い」といったケースも見られます。

例えば、長年愛用しているブランドに対して強い愛着がある場合、一時的な不満があって顧客満足度が下がったとしても、ロイヤルティまで失われるとは限りません。

一方で、ある商品を購入して特に不満がない場合でも「次回も必ず同じ商品を買いたい」と感じるほどの愛着があるとは限らず、満足していてもロイヤルティが高いとは言えない場合もあります。

「また買いたい」「誰かに勧めたい」といった継続的な関係性を築くには、満足度だけでなくロイヤルティの向上も不可欠です。

顧客ロイヤルティと顧客エンゲージメント(カスタマーエンゲージメント)の違い

顧客エンゲージメントとは、企業と顧客の間に築かれる信頼関係や関わり合いの深さを示す概念です。ロイヤルティと混同されやすいですが、両者は着目する視点が異なります。

顧客ロイヤルティは、企業に対する愛着や信頼といった顧客の「感情」を重視し、その感情を企業側が評価する一方向の指標です。対して、顧客エンゲージメントは、顧客がブランドに積極的に関わろうとする「行動」を重視し、企業と顧客が対等な関係であることが前提です。

マーケティング活動を行う際には、顧客ロイヤルティと顧客エンゲージメントの違いを正しく理解し、両者を高めることが理想です。顧客ロイヤルティと顧客エンゲージメントのより詳細な違いや顧客エンゲージメントを高めるために必要なことについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:顧客エンゲージメントとは?効果的に高める方法や施策例、計測指標も紹介

3つの指標の違いを表にまとめます。

| 顧客ロイヤルティ | 顧客満足度 | 顧客エンゲージメント | |

|---|---|---|---|

| 意味 | 企業から見た、顧客の企業へ抱く信頼や愛着の度合い | 商品やサービスに対する満足度 | 企業・顧客それぞれから見た、双方向の関係性の深さ |

| 判断基準 | また買いたいか、他人に勧めたいか | 今回の購買体験に満足したか | どれだけ積極的に関わっているか |

| 重視する点 | 愛着・信頼(感情) | 体験や期待の充足度 | 自発的な参加・関与(行動) |

| 成果との関係 | 継続購入や他者への推奨に結び付きやすい | 一時的な評価にとどまり、継続購入との直接的な関係は不明確 | 関与が深まるほど、ブランドの支持基盤が強化される |

このように、顧客との関係性を捉える視点によって、注目すべき指標や施策の方向性も大きく変わります。

顧客ロイヤルティが注目を集めている背景

近年、顧客ロイヤルティへの関心が高まっている背景には、少子化による人口減少と市場の成熟化により、新規顧客の獲得コストが年々増加している現状があります。

こうした環境下において、多くの企業は、将来的な定着が不透明な新規顧客の獲得に多額のコストを投下するよりも、既存顧客との関係性を強化を通じてロイヤルティを向上させることで、収益の安定化および継続的な成長を図る方向へとシフトしています。

その結果、顧客ロイヤルティの重要性が再認識され、ロイヤルカスタマーの育成を目的とした施策の導入が、マーケティング戦略の中核として位置付けられるようになっています。

顧客ロイヤルティを高める3つのメリット

顧客ロイヤルティを向上させることには、主に3つのメリットがあります。

- 継続的な購入・利用、解約率の低下

- 顧客単価の向上

- 口コミでの宣伝効果

継続的な購入・利用、解約率の低下

顧客ロイヤルティの高い顧客は、リピート率も高い傾向にあります。特に、消耗品は継続的に同じ商品を購入してもらうことで、安定した利益が得られます。サブスクリプションモデルでは、顧客ロイヤルティの向上によって解約率を下げることができます。

顧客単価の向上

ロイヤルカスタマーは、企業自体に対して高い愛着を持つ存在であるため、同一企業が提供するほかのサービスや別ブランドの商品に対しても、購入・利用が期待できる顧客層です。また、同一サービス・ブランドにおいても、顧客ロイヤルティの高い顧客ほど単価が高い傾向があります。

よって、顧客ロイヤルティの向上は、顧客単価の向上にも繋がります。

口コミでの宣伝効果

顧客ロイヤルティの高い顧客は、SNS投稿や口コミといった自発的な情報発信を通じて、企業やブランドを他者に推奨する傾向があります。このような自発的な情報発信は、新規顧客の獲得に繋がるだけでなく、既存顧客のロイヤルティを高める効果や、宣伝効果も期待できます。

顧客ロイヤルティを測る主な指標・計測方法

顧客の主観的な感情を反映する顧客ロイヤルティは、複数の指標を参考に、総合的に判断する必要があります。企業によって重要視するポイントはそれぞれ違いますが、主な指標と計測方法を紹介します。

- NPS®(ネットプロモータースコア)

- NRS(ネットリピータースコア)

- CES(カスタマーエフォートスコア)

- LTV(ライフタイムバリュー)

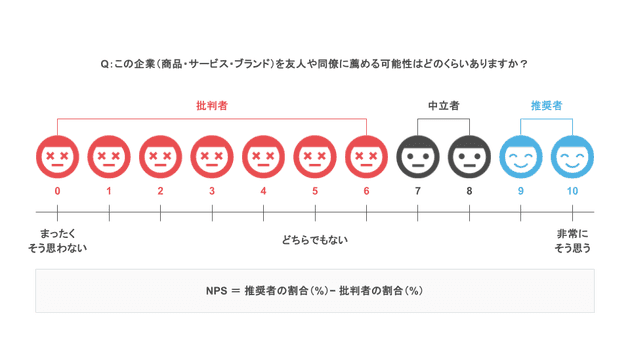

NPS®(ネットプロモータースコア)

NPS®とは、顧客の満足度に加え、他者に推薦する意向があるかどうかをアンケート形式で調査する指標です。0〜10の11段階で各質問に回答してもらい、その評価スコアをもとに分析を行います。満足度とともに他者推奨の意向を調べることで、感情面と行動面のどちらも測ることができる点が特長です。

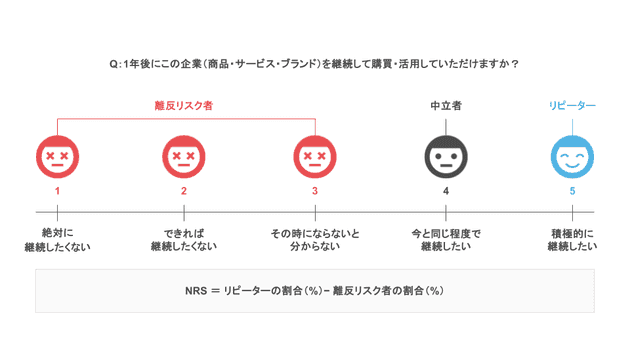

NRS(ネットリピータースコア)

NRSとは、サービスや商品の継続利用意向を数値化した指標であり、1年後も引き続き利用しているかどうかについて、5段階で評価してもらいます。NPSが低く、NRSが高い場合は、顧客が感情面では企業に対してロイヤルティを抱いているものの、他者への推奨意向が低い状態であると解釈できます。

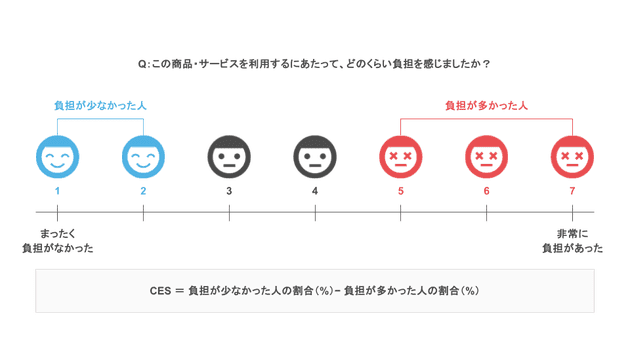

CES(カスタマーエフォートスコア)

CESとは、日本語では顧客努力指標と訳され、顧客が目的を達成するために要した負担を数値化したものです。目的達成までの過程で感じたストレスや負担の程度について、7段階程度の選択式アンケートに回答してもらい、調査を行います。

数値は低いほうが良いとされており、感情面のロイヤルティを下げるリスクを測ることができます。

LTV(ライフタイムバリュー)

LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)とは、1人の顧客が生涯を通じて企業にもたらす経済的価値を示す指標です。この指標には感情的な要素は含まれず、顧客の実際の購買行動などから算出されるため、行動面におけるロイヤルティの測定に有効です。

LTVの代表的な計算方法は下記の通りです。

- LTV=平均購買単価×収益率×購買頻度×継続購買期間

- LTV=平均購買単価×収益率×購買頻度×継続購買期間−(新規顧客1人あたりの獲得コスト+既存顧客1人あたりの維持コスト)

- LTV=顧客の年間取引額×収益率×顧客の継続年数

これらの計算式を利用してLTVを算出することで、顧客の価値を定量的に把握できるようになり、どの顧客に重点的にアプローチすべきか、どの施策に投資すべきかといった判断がしやすくなります。

関連:LTV向上のポイント・計算方法・メリット・施策例をまとめて解説

顧客ロイヤルティを高める主な施策

ポイントプログラムの導入

顧客ロイヤルティを高める施策の1つに、ポイントプログラムの導入が挙げられます。ポイントプログラムとは、商品やサービスの利用状況に応じて顧客にポイントを付与し、貯まったポイントを特典と交換できる仕組みです。

ポイント付与の条件や交換可能な特典内容は企業によって異なります。例えば、購入金額や頻度に応じてポイントを付与し、一定数を超えると商品と交換できるプログラムや、訪問店舗数に応じてポイントを付与し、貯まったポイントで限定イベントに招待するプログラムなどが代表的です。

関連:ポイントシステムの仕組みと導入時の注意点|ポイントの効果を高めるために必要なこと

パーソナライズ施策の実行

顧客の属性や購買履歴、行動データに基づいて、ニーズに合った情報やサービスを提供するパーソナライズ施策も、ロイヤルティ向上に有効です。パーソナライズ施策を行うことで、顧客と企業との結び付きが強まり、自社ブランドに対する親近感や信頼感が高まります。

パーソナライズ施策の例としては、ECサイト上で行動データをもとに最適な商品をおすすめする、購入履歴に応じてDMの内容を変える、などが挙げられます。

「いつ・どこで・誰に・何を」提供するかを組み合わせて設計することで、顧客一人ひとりに適したコミュニケーションを構築できます。

関連:パーソナライズとは?意味・メリット・注意点・施策例・事例をまとめて解説

カスタマーサポートの品質改善

カスタマーサポートの品質向上も、顧客ロイヤルティを高める有効な手段です。商品やサービス自体の品質だけでなく、顧客との接点における体験が、ロイヤルティの維持・向上に大きく影響します。

例えば、問合せが繋がりにくい、対応が不親切であるといった体験は、顧客のロイヤルティを低下させる要因となります。一方で、メール窓口の設置や丁寧かつスピーディーな対応によって、顧客満足度を高め、ロイヤルティの向上に繋げることが可能です。

顧客ロイヤルティ向上プログラムの進め方

顧客ロイヤルティを高めるための施策の例を紹介しましたが、下記の5つのステップに分けてプロジェクトを進めることで、より顧客ロイヤルティの向上が期待できます。

- 顧客データの収集・整理

- 顧客ロイヤルティの把握、セグメント分けと目標設定

- 顧客ロイヤルティを向上する顧客体験の設計

- 施策の実施

- 施策の効果の計測・検証

1.顧客データを収集・整理

ロイヤルティ指標の把握に必要なアンケートを実施し、データを収集します。同時に、顧客の基本情報・購入履歴・サイト内での行動履歴などのデータと紐付けて分析できるように、顧客データの整理・整備も行います。

顧客データを収集・整理することで顧客理解が深まり、マーケティング施策の精度向上に繋がります。そのため、企業のマーケティング活動においては、顧客データの整備が重要な基盤となります。

顧客データに紐付く形でのアンケートの重要性や具体的なアンケートの進め方について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。成功事例やそのままご利用いただけるアンケートの設問例とあわせて紹介しています。

無料資料:BtoC向け|顧客満足度と市場調査のためのアンケート作成・分析・施策への活用

2.顧客ロイヤルティの把握、セグメント分けと目標設定

整理したデータをもとに、自社の顧客ロイヤルティの現状を客観的に把握します。主観的な判断ではなく、データに基づいた評価を行うことが重要です。

把握したロイヤルティの状況に応じて顧客をセグメント化し、施策のターゲット層および目標を明確に設定します。例えば、下記のような方針が考えられます。

- 感情面のロイヤルティは高いが、行動面のロイヤルティが低い顧客に対しては、購入頻度や継続率の向上を目指す施策を実施する

- 感情・行動の両面でロイヤルティが低い顧客に対しては、費用対効果を考慮し、短期的な施策対象からは除外する

3.顧客ロイヤルティを向上する顧客体験の設計

ステップ2で決めた目標を達成するのに必要な顧客体験(CX)を設計します。各セグメントの状態に応じて実施すべき施策は異なりますが、共通して重要なのは、顧客ロイヤルティの向上を目的とし、その先にある収益向上や顧客離脱の防止に繋がる顧客体験を構築することです。

近年では、製品のスペックや価格といった機能的価値に加え、感動や快適さといった感覚的価値が、顧客の選定基準としてより重視される傾向にあります。したがって、顧客体験の設計においては、利便性や効率性だけでなく、心地よさや共感といった情緒的な要素の提供も不可欠です。

顧客体験プロジェクトの具体的な設計・進め方の詳細について、詳しくは下記の無料動画をご覧ください。よくある失敗例や、成功のために必要な3つのポイントについて紹介しています。

無料動画:顧客体験の改善に向けて|CXプロジェクト成功に必要な3つのポイント

4.施策の実施

顧客体験のプロジェクト設計に基づき、具体的な施策を実施します。顧客へのアプローチ方法は多岐にわたりますが、重要なのはデータとツールを活用し「適切なタイミング」「適切なチャネル」「適切な顧客」に対して施策を実施することです。

顧客ニーズの多様化が進む中で、多くの企業が顧客とのコミュニケーション手法を見直しています。その際にポイントになるのが、データをいかに有効に活用し、最適なコミュニケーションを設計・実行できるかという点です。

顧客とのコミュニケーションのあり方やデータを活用し顧客とのコミュニケーション再構築を図る方法について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:データによる顧客中心のコミュニケーション再構築|これからの市場で選ばれる企業になるために

5. 施策の効果の計測・検証

マーケティング施策は、実施して終わりではなく、効果を計測・検証し、ステップ2の目標設定に立ち返るプロセスを繰り返すことが重要です。顧客ロイヤルティ向上に向けたPDCAサイクルを継続的に回していくことが成果に繋がります。

また、施策の効果を「どのようにデータとして計測するか」をあらかじめ設計することも、成功の鍵を握る重要な要素です。

万が一、期待した成果を上げられなかった場合でも、その原因を正しく分析できなければ、同様の失敗を繰り返すリスクが高まります。施策の成果を最大化するためにも、デジタルマーケティングにおける効果測定の手法や、注視すべき主要指標を理解しておくことが不可欠です。

関連:デジタルマーケティングの効果測定の方法と指標、分析に役立つツール

顧客ロイヤルティ向上の成功事例

パタゴニア

世界的なアパレルブランドであるパタゴニアの事例を紹介します。

パタゴニアは、過去30年間に渡り売上の1%を自然環境問題の保護・保全に還元したり、持続可能性に配慮した製造方法を採用したりすることで、顧客から好意・信頼を得ています。

同時に、ロイヤルティプログラムを通じたパーソナライゼーションやエンゲージメントの強化にも注力しており、顧客一人ひとりを「プログラムの一員」として大切に扱うことで、より深いブランド愛着を生成しています。

こうした取り組みにより、顧客の好意度やマインドシェアが高まり、自然発生的にブランドを推奨するインフルエンサーのような存在が生まれ、売上にも繋がる好循環を実現しています。

従来、ロイヤルティプログラムの成果が売上に結びつくまでには長い時間が必要とされていましたが、近年ではデジタルツールの進化により、短期間で効果を可視化できるようになっています。

パタゴニアのように、マインドシェアの獲得を目的にロイヤルティプログラムを徹底することで、他社との差別化を図り、顧客からの好意や支持を継続的に強化していくことが可能です。

スターバックス

コーヒーストアのスターバックスの運営やコーヒー関連商品の販売を行うスターバックスジャパンの事例を紹介します。

スターバックスでは、ロイヤルティプログラムの位置付けで「スターバックスリワード」というポイントプログラムを運営しています。毎週約500万人が来店するなかで、顧客との繋がりを維持・強化するには、デジタルを活用したパーソナライズが不可欠であるという認識のもと、この取り組みが始まりました。

スターバックスリワードでは、購入金額ごとに「Star」と呼ばれるポイントが付与され、貯まったStarに応じて商品と交換できます。

また、ロイヤルティ向上を目的とした機能も用意されています。例えば「マイコーヒーパスポート」では購入翌日にスタンプが表示され、好みをメモできる仕組みがあり、「マイストアパスポート」では来店翌日に店舗ごとの画像とメッセージが表示され、店舗巡りを楽しめるよう工夫されています。

スターバックスはさらに、会員数の増加とともに蓄積された顧客データをもとに、ユーザーの嗜好と反応を分析しました。従来の手動によるセグメント配信では限界があったため、より高度なパーソナライズを実現するためにMAツールを導入し、ユーザーごとに最適化されたコミュニケーションを強化しました。

その結果、スターバックスリワードは提供開始から約4年で会員数は750万人を超え、サービスの利用率も高まっており、企業とユーザーの継続的な繋がりを実現し、顧客ロイヤルティを高める基盤となっています。

VANS

シューズアパレルブランドのVANSの事例を紹介します。

VANSはカスタマージャーニー全体に働きかける施策として「VANS Family」というロイヤルティプロジェクトを立ち上げました。VANS Familyは、大きく3つの軸で成り立っています。

1つ目が、ゼロパーティデータを利用した顧客理解です。VANS Familyでは、登録時にスケートボードやサーフィンなど自社の顧客と関連性の高い趣味に関する質問を行います。そのほかにも、選んだ趣味の熟練度や商品の知識、靴のサイズなどについて深堀りしていくことで、顧客解像度を高めることに成功しました。

2つ目が、パーソナライズです。VANS Familyではwebコンテンツやアンケート、イベントの参加履歴などのデータをもとに、顧客がどの領域に興味を持っているかを予測してプロファイルを作成しました。そのプロファイルをもとに4つの予測モデルを作成し、さらにセグメントに分け、顧客の反応を見ながらパーソナライズ施策を展開しました。

3つ目が、ロイヤルティプログラムです。持っているVANSスニーカーの数を数えるだけで特典を受けられる仕組みなど、顧客に楽しんでもらいながらポイントを貯めて景品や特典と交換する仕組みを整えました。

これら3つの軸をもとに展開されたVANS Familyは、提供してから約2年で会員が1,200万人を超えるなど、多くの顧客に愛されるプロジェクトになりました。

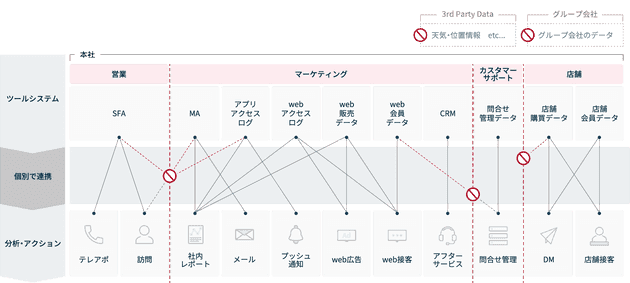

顧客ロイヤルティの把握・向上に有効なCDP

顧客ロイヤルティの向上において、PDCAを効率的に回すためには、アンケート結果や既存の顧客データの整理、さらに新たに必要な情報を収集できるデータ基盤の整備が不可欠です。しかし、ツールや部署ごとにデータが分散して管理されている状態では、担当者にデータの共有を都度依頼する必要があり、分析にかかる工数や時間が増大します。

このように、企業内に顧客データは存在していても連携ができていない状態を「データのサイロ化」と呼びます。

関連:データのサイロ化とは?2つの原因と解決策、サイロ化を解消するツールを紹介

データのサイロ化が起きていると、顧客ごとの正確な理解や適切なセグメント作成が困難になります。

また、部門間での連携が滞ることで、施策の立案や実行に遅れが生じ、PDCAのサイクルがうまく回らなくなるといった問題も発生します。その結果、データに基づく精度の高いマーケティングやロイヤルティ向上施策の実行が阻害されるリスクが高まります。

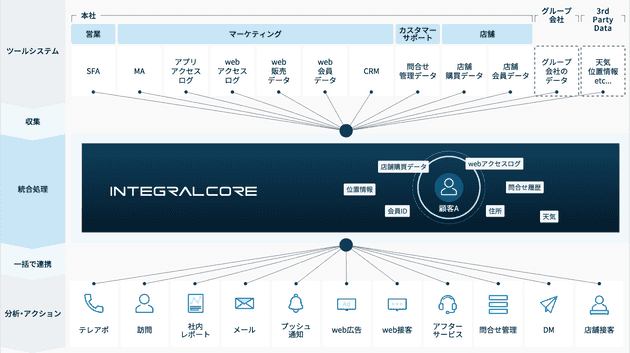

データのサイロ化を解消するために、データ基盤を0から自社で構築するという選択肢もありますが、1つの手段としてCDPの導入が有効です。CDPとは「カスタマー データ プラットフォーム:Customer Data Platform」の略称で、あらゆる状態で管理されている顧客データを収集・統合し、データを活用できるマーケティングシステムです。

関連:CDPとは?機能や部門・業界別の活用例、今後の動向などをまとめて解説

CDPは、顧客データを一元的に管理するだけでなく、BIツール・MAツール・メール配信ツールなど、さまざまなマーケティングツールと連携できる点が大きな特長です。

例えば、実店舗とECサイトの両方を運営している企業の場合、CDPとBIツールを連携させることで、実店舗とECサイト双方の累計購入金額に基づいたロイヤルカスタマーの可視化が可能になります。加えて、顧客がECサイト上で特定の商品を閲覧し、その後に実店舗で同一商品を購入するといった一連の行動を時系列で把握することもできるため、より高度な購買行動分析が実現します。

また、CDPとMAツールを連携することで、店舗での購買履歴やアプリ上での行動ログといった多様な顧客データをもとにセグメントを作成し、それぞれのセグメントに応じたメール配信をシームレスに実施することが可能になります。これにより、施策の自動化とパーソナライズの精度が向上し、マーケティング施策全体の効果を高めることに繋がります。

CDPについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。CDPの機能や役割、ほかのツールとの違いなど、導入前に知っておくべき情報をまとめて紹介しています。