企業と顧客との接点は、かつてはテレビCMや実店舗での接客が中心でしたが、デジタル化の進展により、顧客はオンライン・オフラインを行き来しながら多様なタッチポイントに接するようになりました。

こうした変化の中で、タッチポイントを戦略的に整理・強化することが、顧客満足度やブランドロイヤルティの向上に直結します。

本記事では、マーケティングにおけるタッチポイントのチャネルの違いや強化する手順・ポイント、戦略設計の際に多くの企業が直面する課題について紹介します。

タッチポイント(顧客接点)とは

マーケティングにおけるタッチポイントとは、顧客のサービスや商品への考え方に対し、何らかの変化・影響を及ぼす可能性のある企業との接点を指します。日本語では、顧客接点とも言います。

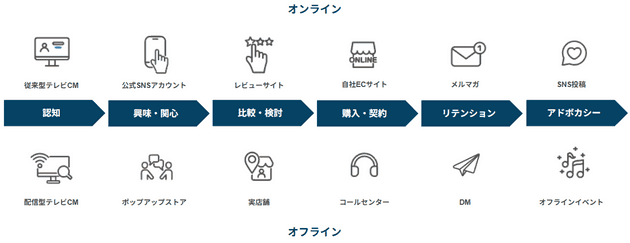

タッチポイントはオンライン(インターネットを介して顧客と繋がる接点)とオフライン(インターネットを介さずに顧客と繋がる接点)の両方にあり、顧客がサービス・商品を購入するタイミングだけでなく、その前後にも存在します。

生活者の購入プロセスに沿って、オンラインとオフライン別に分けたタッチポイントの代表例は下記のとおりです。

| フェーズ | 役割 | オンライン | オフライン |

|---|---|---|---|

| 認知 | ブランド認知を広げ初期接点を創出する |

・動画配信サービス広告 ・SNS広告 |

・従来型テレビCM ・新聞・雑誌広告 ・屋外広告 ・展示会 |

| 興味・関心 | 顧客の関心を喚起し興味を深める |

・公式SNSアカウント ・ブログ |

・ポップアップストア |

| 比較・検討 | 競合と比較され選択候補に入る |

・レビューサイト ・SNS投稿 |

・実店舗 |

| 購入・契約 | 購買意欲を高め意思決定を後押しする |

・自社ECサイト ・モール型ECサイト |

・実店舗 ・店頭キャンペーン ・コールセンター |

| リテンション | 満足度向上で継続利用を促す |

・会員制度 ・FAQ ・メルマガ |

・DM ・カスタマーサポート |

| アドボカシー | 推奨行動を促し新規顧客を導く |

・ファンサイト ・SNS投稿 |

・オフラインイベント |

タッチポイントとチャネルの違い

タッチポイントを説明する際に、よく混合される言葉にチャネルがあります。チャネルも「顧客と企業の接点」と説明されます。

チャネルはweb広告やブログ、実店舗といった顧客との接点に用いられる手段そのものを指す言葉です。一方、タッチポイントは手段(=チャネル)を通じて、顧客の商品やサービスへの考え方に変化を及ぼす過程も含まれます。

例えば、ECサイトでタッチポイントを持ちたい場合、ECサイトをチャネルと呼びます。そこに「初回訪問者から〇回目で購入に至るケースが多い」「SNSからの訪問者が多い」「訪問者の9割が20代女性」など顧客の情報を加味し、顧客に合った適切な表現やデザイン・内容を考え、より多くの顧客の考え方や行動に影響を与えられるよう働きかけるのが、タッチポイントの役割です。

本記事では、手段をチャネルとして定義し、タッチポイントについて詳しく説明していきます。

2種類のタッチポイント

タッチポイントは、大きく下記の2種類に分けられます。

- 企業が直接コントロールできるタッチポイント

- 企業が間接的に影響を及ぼせるタッチポイント

直接コントロールできるタッチポイントは、企業が自ら顧客に働きかけられる接点です。広告・公式webサイト・実店舗・DMなどが代表例です。企業が意図した情報やメッセージを顧客に伝えることができるため、ブランドイメージの構築に有効です。

対して、間接的に影響を及ぼせるタッチポイントは、企業が直接操作できないものの、ブランド認知やイメージ形成に影響を与える接点です。代表例として、口コミ・レビューサイト・SNS上の投稿などが挙げられます。

近年はSNSの普及に伴い、ユーザー同士の情報共有が加速し、顧客の意見や感想がブランドに与える影響は一層大きくなっています。良い口コミや評判はブランドを大きく後押ししますが、悪い評判はブランドイメージを著しく低下させるリスクがあります。

そのため、間接的なタッチポイントに対しても、顧客との信頼関係を築きながらポジティブな声を増やす戦略が欠かせません。例えば、SNSキャンペーンでポジティブな投稿を増やす、レビューやコメントをモニタリングし否定的なものにスピーディーに対応する、などの取り組みが有効です。こうした取り組みを継続的に行うことで、企業が影響を及ぼせる範囲を広げることができます。

また、間接的に影響を及ぼせるタッチポイントは、世間の反応を測る指標としても役立ちます。口コミ件数やレビュー評価の推移などを追跡することで、施策の効果検証や改善に繋げることが可能です。

関連:デジタルマーケティングの効果測定の方法と指標、分析に役立つツール

マーケティングにおいてタッチポイントを強化するメリット・必要性

タッチポイントを増やす・強化することは、顧客に選ばれる企業・ブランドになるために不可欠な取り組みです。

かつては、テレビCMや実店舗での接客といった限られた接点だけで、十分に顧客の関心を獲得できました。しかしデジタル化の進展により、現代の顧客は「YouTube広告で商品を知り、実店舗で実際の商品詳細を確認し、ECサイトで購入した後にカスタマーサポートで疑問を解決、その後オフラインイベントに参加してほかのユーザーと交流する」といったように、オンライン・オフラインの多様なチャネルを行き来しながらブランドと接点を持ちます。

その結果、企業が一方的に情報提供する従来型の購買プロセスは成り立たなくなり、競争の焦点も「製品そのものの優位性」から「顧客が得られる体験の質」へと移り変わりました。

こうした前提をもとにタッチポイントを設計できていない場合、体験の分断により見込み顧客を取り逃がす、不満・部門ごとの発信内容のばらつきによりブランドイメージが低下する、といったリスクが生じます。

タッチポイントの強化を図る際は、接点を闇雲に増やすのではなく、顧客行動に基づいて整理・強化することが不可欠です。そのうえで、優先順位をつけて改善を進めることで、顧客に一貫した体験を提供でき、ブランド全体の価値向上に繋がります。

タッチポイントの整理・強化は、顧客体験の向上にとどまらず、下記のような成果をもたらします。

- 競争力の強化:一貫した体験設計によって競合との差別化を実現できる

- 認知度拡大・ブランディング:複数の接点で共通のブランドメッセージを発信できる

- リピート率・LTV向上:購入後のフォローや利用中のサポートで満足度を高められる

このようにタッチポイントを戦略的に設計することは、単なるマーケティング施策にとどまらず、企業全体の成長を支える重要な基盤となります。

タッチポイントを強化する手順とポイント

タッチポイントを強化・拡大する際には、自社のビジネスモデルに沿って戦略的に設計することが重要です。タッチポイントは、BtoCとBtoBで大きく性質が異なります。

BtoCでは、購買行動が短期間かつ個人で完結するケースが多く、日常生活に密着したチャネルが中心となります。購買動機も感情的な要素やプロモーション施策に左右されやすいため、接点ごとに印象的で一貫した顧客体験を提供することが重視されます。

一方、BtoBでは購買検討に長い期間を要し、複数の意思決定者や部門が関与します。そのため各タッチポイントは「情報提供」や「信頼の構築」といった役割を担い、最終的な契約に至るまで段階的かつ長期的に作用します。

本記事では、特にBtoC企業を対象に、タッチポイントを戦略的に強化するための手順を解説していきます。

- 顧客フェーズに沿ったタッチポイントの棚卸し

- カスタマージャーニーマップの作成

- KPIの設計

- フェーズごとの有効なチャネルの設計

- 改善サイクルの実行

1.顧客フェーズに沿ったタッチポイントの棚卸し

タッチポイント戦略を設計するために、まずは自社が保有する接点の洗い出しを行います。どのチャネルがどのフェーズに対応しているのかを整理し、それぞれの接点が担う役割を明確にしましょう。

その際、単にチャネルを列挙するのではなく、各接点が果たす役割を明確にすることが重要です。例えば、認知フェーズの広告は「ブランドを知ってもらう」、購入フェーズの自社ECサイトは「商品の比較検討から購入までを一貫して支援する」といったように、目的を明確にすることで強化すべきポイントの把握に繋がります。

同時に、顧客が実際にその接点を利用しているか、期待した効果が得られているかといった実効性も確認しましょう。例えば、購入へ移行する導線が途切れていないか、購入後のリテンションやアドボカシーに繋がる仕組みが用意されているかなどを確認することで、改善の優先度が明確になります。

2.カスタマージャーニーマップの作成

棚卸しで整理した「接点ごとの役割」を前提に、それらを時系列でどう繋げるかを可視化するために、カスタマージャーニーマップを作成します。カスタマージャーニーマップとは、認知から購入、購入後の利用・推奨行動に至るまでの行動・感情の遷移を時系列に整理したもので、タッチポイント同士の繋がりを把握する有効な手段です。

顧客がその時点でどのような感情を抱くのか、不満や課題が生じやすいポイントはどこか、期待される体験は何かを整理しながらカスタマージャーニーマップの作成を進めます。ここで重要なのが「顧客をマスではなく個として理解する視点」です。

例えば、TikTokなど新しいプラットフォームを利用する若年層もいれば、折込チラシや新聞広告を重視するシニア層も存在します。このような違いを把握するには、アクセス解析や購買データなどの定量データが必要です。一方で「なぜそのチャネルを選ぶのか」「接点ごとにどのような印象を受けているのか」といった感情や動機の部分の把握は、アンケートやインタビューといったデータを活用することが有効です。両者を組み合わせることで、より実態に即したカスタマージャーニーマップを作成できます。

カスタマージャーニーマップは一度作成して終わりではなく、施策や市場環境、顧客行動の変化に応じて定期的に更新する必要があります。継続的に見直すことで、常に最新の顧客体験を反映した戦略を立案でき、タッチポイント全体の質の向上に繋がります。

関連:カスタマージャーニーとは?効果的なマップの作り方と2つの活用事例

3.KPIの設計

続いて、各フェーズごとに適切なKPIを設計します。KPIはKGIに紐付け、どの段階でどのような成果を得るべきかを明確にすることで、その後のチャネル設計や改善の基準が揃います。

KPIの具体例は下記のとおりです。

| フェーズ | KPIの例 |

|---|---|

| 認知 |

・リーチ数 ・SNSフォロワー増加数 |

| 興味・関心 |

・サイト訪問数 ・資料DL数 |

| 比較・検討 |

・レビュー閲覧数 ・カート投入率 |

| 購入・契約 |

・コンバージョン率 ・平均購入単価 |

| リテンション |

・会員登録者数 ・解約率 |

| アドボカシー |

・レビュー投稿件数 ・紹介制度利用件数 |

ただし、これらをフェーズ単位で個別に追うだけでは全体像は見えてきません。例えば、広告で得た認知がどれだけサイト訪問に繋がったのか、アプリをダウンロードしたユーザーが最終的に購入や継続利用に至ったのかが追えなければ、改善は部分的なものにとどまります。

この課題を解決するには、複数チャネルのデータを統合し、認知から購入、継続利用に至るまでの流れを一貫して測定できるデータ基盤が必要です。顧客行動を統合的に可視化することで、どの施策がLTV向上へ寄与しているのかを正しく把握できます。

関連:KGI・KPIとは?企業別の事例と設定手順、KPIツリーの作り方

4.フェーズごとの有効なチャネルの設計

各フェーズで設定したKPIを達成するために、どのチャネルをどのように利用するかを設計します。

その際、あらかじめ定義した「接点ごとの役割」を前提に設計することが重要です。役割を踏まえた配置にすることで、各チャネルが全体の流れの中で適切に機能しやすくなり、結果としてKPI達成に繋がります。

また、チャネルごとに体験がばらつかないよう注意しましょう。すべてのチャネルで一貫した世界観を提供することで、顧客はシームレスな体験を得ることができ、ブランドロイヤルティの向上に繋がります。

チャネル設計は一度作って終わりではなく、環境や顧客行動の変化に応じて柔軟に見直す必要があります。新しいチャネルやプラットフォームが登場した際に素早く取り入れられる体制を構築することで、常に最新の顧客体験を維持し続けることができます。

5.改善サイクルの実行

最後のステップは、戦略を継続的に改善できる仕組みの構築です。

重要なのは、勘や思い込みではなくデータに基づいて判断することです。課題が多い場合は優先順位をつけ、小さくても即効性のある改善から着手することで、短期間で成果を実感でき、社内の理解や協力も得やすくなります。

改善は個々の接点を最適化するだけでなく、顧客体験全体を俯瞰し、タッチポイントを統合的に設計して全体最適を目指す必要があります。データを利用して顧客行動の変化を捉えつつ、ブランド体験の向上と持続的な成果に繋げましょう。

タッチポイント戦略を進める際の課題

タッチポイントを戦略的に強化するには、顧客フェーズごとに適切な接点を設計し、チャネルを横断して一貫した体験を提供することが重要です。しかし多くの企業は、その実現に向けてさまざまな課題に直面します。

その代表例が、顧客データの統合です。公式サイト・店舗・アプリ・SNSなどの接点ごとにデータが分散しており、顧客の行動を統合的に把握できないケースは少なくありません。データ形式や管理ルールが部門ごとに異なるため、IDの突合や粒度の統一が難しく、購買履歴・閲覧履歴・会員情報などの組み合わせても、同一顧客として正確に認識できない状況が生まれます。

また、ビジネス部門とシステム部門の目的や前提の認識のずれが問題となるケースも多く見られます。例えば、ビジネス部門は顧客体験の全体像を捉えたいと考える一方、システム部門はデータの取得や統合方法といった技術的観点から整理を進めるため、活用目的や定義が共有されないまま対応が進むケースがあります。

このような状態を放置したまま設計を進めると、同一顧客への重複アプローチや重要顧客の見落としが発生するなど、体験の一貫性が損なわれます。また、どの接点が購買やリテンションに寄与しているのかを正確に把握できず、予算配分や改善施策の判断が感覚に頼りがちです。部門ごとにKPIが分断されている場合は、カスタマージャーニー全体を通じた評価ができず、局所的な改善にとどまってしまいます。

戦略設計から基盤整備まで伴走する、EVERRISEのマーケティングDX支援

これらの課題解決のためには、全チャネルを統合的に管理できるデータ基盤を整備することが不可欠です。そのうえで、顧客体験全体を見据えて活用方針を明確にし、ビジネス部門とシステム部門が共通の整理軸を持って段階的に進めることが求められます。

弊社EVERRISEでは、その初期段階からご支援し、現状の課題や要件を整理しながら、現実的なロードマップを描きます。大規模なプロジェクトを前提とせず、貴社の状況に合わせて「何から始めるべきか」を明確にし、次の一歩を描けるように伴走します。

本格的なご相談の前に、まずは軽い壁打ちから始めてみませんか。お気軽にご相談ください。