スマートフォン比率が9割を超え、オンラインとオフラインの境界がなくなった現代。それに伴い、顧客とのコミュニケーションのあり方が再設計されている中で注目されているキーワードが「OMO」です。

本記事では、OMOとはなにか、O2Oやオムニチャネルとの違い、OMO実現のためのポイントや有効なツールなどについて紹介します。

OMOとは

OMOとは「Online Merges with Offline」の略称で、オンラインとオフラインが融合したマーケティング概念を指します。オンラインとオフラインを別々のチャネルとして捉え、購買行動だけを重視する企業目線のアプローチではなく、徹底した「顧客目線」でチャネルを融合し、より良い顧客体験を提供する考え方がOMOです。

OMOの概念は元GoogleチャイナのCEOである李開復(リ・カイフ)氏が提唱したもので、2017年12月に「ザ・エコノミスト誌」で取り上げられたことにより、世界的に認知されるようになりました。

李氏はOMOの事例として、中国の自転車シェアリングやタクシー配車、フードデリバリーサービスなどのビジネスモデルをあげています。

OMOに必要な4つの条件

李氏は、OMOが以下の4つの条件が揃った時に発生すると述べています。

- スマートフォンおよびモバイルネットワークの普及。いつでもどこでもデータを取得でき、我々に偏在的な接続性をもたらす。

- モバイル決済の浸透率の上昇。モバイル決済は少額でもどのような場所でも利用が可能になる。

- 幅広い種類のセンサーが高品質で安価に手に入り、偏在すること。現実世界の動作をリアルタイムでデジタル化し、活用が可能になる。

- 自動化されたロボット、人工知能の普及。最終的には物流(サプライチェーンプロセス)も自動化することが可能になる。

引用:beBit Blog「O2Oの先、OMOはどう生まれたか?発案者、李開復の語るAIとの関連性とは – 世界の流れとXD 第2章(2/3)」

これら4つの条件が揃うことで「オフラインであってもオンラインに常時接続し、その場でデータが処理されてインタラクションすることが可能になるため、オンラインとオフラインの境界は曖昧になり、融合していく」とされています。

OMOとアフターデジタル

OMOと関連して、「アフターデジタル」という言葉を耳にした人もいるかもしれません。アフターデジタルは、ビービットの藤井保文氏によって提唱された、OMOの概念を踏まえて生まれたものです。

昨今では、実生活において常にオンラインと繋がっていることが当たり前の時代になりました。老若男女問わず誰もがスマホを持ち、コンビニの決済も、外食も、乗り物も、友達との割り勘も、スマホを通じてあらゆるものを購入できます。

もはやオフラインがなくなっており、すべてがオンラインであることを前提とすべきフェーズに入っています。これを当たり前として捉える世界の見方を、アフターデジタルと呼んでいます。

OMO戦略が重要視されている背景

日本でOMO戦略が重要視されている背景には、技術の進化と消費者の行動変化が大きく関係しています。

スマートフォンの普及により、消費者は疑問点や商品の比較などをSNSやインターネットで気軽に検索できるようになりました。また、ECサイトの普及と配送の高速化により、オンラインでの購買行動も日常化しています。

経済産業省の「令和4年度 電子商取引に関する市場調査報告書」によると、物販系分野のEC化率は2013年が3.85%だったのに対して2022年は9.13%と2倍以上増加しており、加えてECでの購入のうちスマートフォンからの購入は2022年には56%と半数を超えていることから、顧客の購買行動のオンライン化、とくにスマートフォンの利用が急速に進んでいることが分かります。このような状況の中では、実店舗に限定したマーケティングでは成果に繋がりにくいのが事実です。

さらに、IT技術の発展により類似製品が大量に存在するようになったため、製品の差別化が難しくなるコモディティ化が進行しています。そのため、企業は製品そのものだけでなく、手軽に購入できたり、アフターフォローが丁寧であるなどの総合的な価値提供が求められています。

以上のことから、企業はOMOにより顧客がオンライン・オフラインどのチャネルを利用してもスムーズで統一感のあるサービスを受けられるようにし、顧客体験を向上する施策に取り組むことで他社との差別化を図ることが重要視されています。

OMOとO2O、オムニチャネルの違い

OMOとO2Oの違い

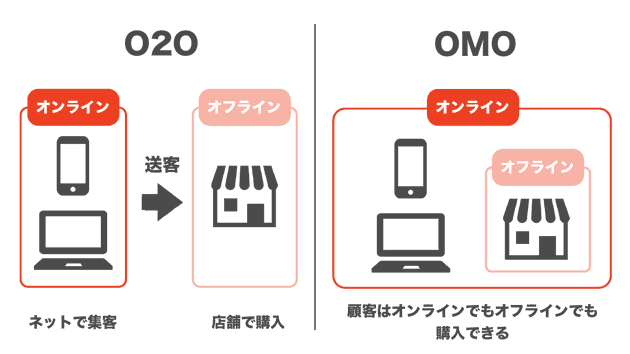

OMOの前身である概念としてO2Oが存在します。O2Oとは「Online to Offline」の略称で、インターネット上のオンラインから店舗などのオフラインへ、消費者を誘導する施策のことです。

例えば、ECサイトを利用する顧客に実店舗で使用できる割引クーポンを発行して店舗販売へ繋げたり、アプリで実店舗のセール情報をプッシュ通知して店舗に誘導したりする施策です。

まだ実店舗での買い物がスタンダードだった時代に、企業はあくまで集客に関わるコストが比較的安いオンラインで顧客を集客し、効率的に店舗へと誘導しようと考えるようになりました。その時に生まれた施策がO2Oです。その後、よりデジタル化が進み、現在はOMOの考え方にシフトしています。

O2OとOMOの違いを表にすると以下のとおりです。

| O2O | OMO |

|---|---|

| オンラインとオフラインを明確に区別 | オンラインとオフラインを区別しない |

| オンラインからオフラインへ送客 | オンラインとオフラインを自由に行き来 |

| 企業が消費者を動かす | 消費者が自分で選択する |

| チャネルをまたがせる手段 | オンライン・オフラインという垣根を超えた概念 |

| オンラインデータの活用 | オンライン・オフラインデータの融合・活用 |

O2Oは「企業目線」でのマーケティング施策であることに対して、OMOは「顧客目線」「UX重視」でのマーケティング概念であるというところに大きな違いがあります。

OMOとオムニチャネルの違い

OMOと関連して、オムニチャネルというキーワードもあります。オムニチャネルとは、リアルとデジタルの境界を融解し、ユーザーに購入の経路を意識させずに販売促進に繋げる戦略のことです。

チャネルとは、顧客と接点を持つもので、具体例として以下のようなものが挙げられます。

- テレビ広告

- デジタル広告

- webサイト

- モバイルアプリ

- ECサイト

- 実店舗

- コールセンター

オンライン・オフライン問わずこれらを連携し、企業とユーザーの接点であるさまざまなチャネルを連携し、一貫したUXを提供する販売戦略がオムニチャネルです。オムニチャネルに取り組むことで、一貫性のあるブランドとして存在を確立できるようになります。

OMOとオムニチャネルは、どちらも顧客体験の向上を目指す戦略ですが、重視する点が異なります。OMOはデータの統合と分析を通じて、顧客の行動やニーズをより深く理解し、パーソナライズされた体験を提供することに重きを置いています。一方で、オムニチャネルは顧客がどのチャネルを利用しても一貫した情報やサービスを受けられることを重視します。

OMOのメリット

顧客体験の向上

OMOにより、顧客体験の向上を実現できます。

例えば、アパレル業界の場合、ECサイトで気になった商品を実店舗で試着予約できるシステムを構築した場合、顧客は待ち時間を短縮しつつ、納得のいく買い物ができるようになります。このように、優れた顧客体験を提供することで、顧客満足度の向上が期待できます

顧客体験を高めることは、顧客との関係性を強化する重要な要素です。データ統合によって得られた顧客像を活用し、顧客のニーズに合った体験を提供することで、信頼関係を構築しましょう。

関連:顧客体験(CX)向上の成功事例4選!効果的な施策と必要なステップとは?

収益の最大化

OMOの実現は、企業の収益最大化にも貢献します。

ECサイトや実店舗といったオンラインとオフラインの複数の顧客接点を設けることで、顧客を囲い込み、商品やサービスの販売機会の損失を最小限に抑えることができます。

また、顧客ニーズに合った体験を提供することで、顧客のロイヤルティが向上します。ロイヤルティの高い顧客はリピート率や顧客単価が高い傾向があり、収益の向上に大きく貢献します。

OMOは、販売機会の損失を防ぎながら収益性の高いロイヤルカスタマーを増やすことで、企業の収益最大化において重要な役割を担います。

関連:顧客ロイヤルティとは?顧客ロイヤルティ向上のための5ステップ&成功事例

競争力の強化

OMOの実現は、企業の競争力強化にも繋がります。

近年、OMOに着手する企業は増えていますが、継続的に質の高い顧客体験を提供し続けることで、顧客は商品そのものではなく企業自体を選ぶようになります。「この企業だから購入する」という顧客の意識が生まれることで、他社との差別化が図られ、市場における競争力の向上に繋がります。

また、OMOは市場の変化に素早く対応できる環境を構築します。オンラインとオフラインの顧客データを統合・分析することで、ニーズの変化をいち早く察知し、迅速に施策を展開できます。変化に素早く対応できる柔軟性は、競争が激化する市場において大きな強みとなります。

OMOの主な施策

OMOを実現するための主な施策として、3つの例を紹介します。

- パーソナライズされた体験の提供

- 実店舗ならではの顧客体験の再定義・再構築

- 顧客の利便性の向上

パーソナライズされた体験の提供

パーソナライズされた体験の提供も、OMO施策の1つです。パーソナライズとは、顧客の属性や購買・行動データをもとに、顧客ひとり一人に最適な情報やサービスを提供する手法です。

例えば、小売業界の場合、実店舗で購入した商品情報や店舗内での顧客の動線といったオフラインのデータと、ECサイト上でのページ遷移や閲覧履歴といったオンラインのデータを一元管理できる環境を構築することで、顧客の状態や興味・関心の理解が深まります。その結果、ECサイト上でのレコメンデーションの精度が向上し、顧客体験を改善することが可能になります。

また、顧客が実店舗を訪れたタイミングでアプリを通じてクーポンを配信することで、特別感を演出し、顧客の購買意欲を高めることができます。

関連:パーソナライズとは?意味・メリット・注意点・施策例・事例をまとめて解説

実店舗ならではの顧客体験の再定義・再構築

実店舗ならではの顧客体験を再定義・再構築していくことも、OMOの施策の1つです。

従来、実店舗が提供する顧客体験の1つに、商品を実際に手に取り商品の触感・質感や色合い、大きさなど詳細を確認したり、アパレルであれば試着ができたりする点が挙げられました。しかし、スマートフォンが普及し顧客の購買行動が変化したことで、実店舗ならではの顧客体験の見直しが求められるようになっています。

各業界では、すでに実店舗ならではの顧客体験を再構築するための施策が実施されています。例えば、アパレル業界の場合、ミラー型のサイネージ(液晶ディスプレイ)を使いスタッフに1対1でブランドを超えたコーディネートを提案してもらえるサービスがあります。同様に、旅行・観光業界では、VR(仮想現実)技術を活用し、観光地や宿泊施設をリアルに体験できるサービスを提供している例もあります。

このような施策に取り組むことで、顧客はECサイトだけではできない満足感のある買い物が可能となり、実店舗ならではの顧客体験を再構築することに繋がります。

顧客の利便性の向上

顧客の利便性を向上させる施策もOMOの取り組みの一環です。

代表例として、モバイルオーダーの導入が挙げられます。モバイルオーダーとは、スマートフォンなどの端末から店舗に行く前に注文・決済を行えるシステムのことです。

コロナ禍では、人との接触を最小限に抑えられるというメリットが注目され、さらに経済産業省のキャッシュレス決済実態調査アンケートの調査結果で、キャッシュレス決済の導入比率が72%となったことが報告されています。このような背景から、特にテイクアウト需要の高いファストフード店やピザ屋などを中心に導入が進んでいます。

顧客にとっては、実店舗で商品を受け取るだけで済むため、待ち時間を大幅に短縮でき、仕事の休憩時間など限られた時間でも飲食店を利用しやすくなります。

店舗側にとっても、モバイルオーダーを導入することで、電話応対やレジ業務を少ないスタッフで対応できるため、業務効率化・コスト削減が可能です。また、モバイルオーダーはシステム上で会員登録を行うため、顧客データの収集が容易になり、それらを分析して新商品の開発などに活かすこともできます。

別の例としては、商品の自宅配送や店舗受け取りの実現もあります。

ECサイトで購入した商品を自宅で受け取ることができれば、店舗に訪れることが難しい忙しい顧客でも買い物ができるようになり、より多くの顧客に商品を提供できます。

また、在庫を一元管理する環境を構築し、アプリを通じて事前に購入した商品を最寄りの実店舗で受け取れる仕組みを導入することで、顧客は送料を節約できます。さらに、店舗で商品を手渡す際に接客機会が生まれるため、追加購入や関連商品の提案を行えるなど、店舗側のメリットも期待できます。

このように、顧客の利便性を高める施策を通じて、顧客は自身のニーズや状況に合わせた購買体験を得られるようになり、顧客満足度の向上に繋がります。

OMO戦略の立て方とポイント

OMOを具体的な企業戦略やマーケティング手法に落とし込んだものを「OMO戦略」と呼びます。効果的なOMO戦略を立てるための手順は以下のとおりです。

- 現状の顧客体験の整理と課題の洗い出し

- 新たな顧客体験の検討

- 必要なIT投資の検討・導入

- 施策の実施・測定

1.現状の顧客体験の整理と課題の洗い出し

OMO戦略を立てる際には、現状の顧客体験を整理し、課題を明確にすることが不可欠です。

例えば、オンラインとオフラインのタッチポイントにおいてどのようなサービス・コミュニケーションが提供されているのか、その中でどのような問題が生じているのかを洗い出します。カスタマージャーニーマップを活用したり、顧客に対してアンケートを取るのも有効です。

現状の顧客体験の整理と課題の洗い出しを行うことで、OMO施策を考えやすくなりますし、改善すべき点の優先順位付けにも役立ちます。

顧客アンケートの成功事例や進め方について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。そのまま使えるアンケート設問例も紹介しています。

無料資料:BtoC向け|顧客満足度と市場調査のためのアンケート作成・分析・施策への活用

2.新たな顧客体験の検討

現状の課題を洗い出した後、次に取り組むべきは新たな顧客体験の設計です。

データを活用して個々の顧客に最適なコンテンツやサービスを提供したり、今来店している顧客に対してコミュニケーションを実施できないかなど、顧客が求める価値を中心に据え、利便性やエンゲージメントを高める施策を検討します。

最近の顧客の買い物の仕方として、SNSの口コミで気になった商品を検索し、実店舗に行って商品をチェックしたのち、帰りの電車の中でクーポンが使えるECサイトで購入する、というようなチャネルを横断した購買パターンも増えています。顧客はその時々でもっとも便利な方法を選び、サービスを受けているだけだということが分かります。

中国はOMOの概念が社会に浸透しており、オンラインとオフラインの連携が進んでいる国の1つです。オンラインとオフラインが融合した日常が当たり前であり、もはやOMOという言葉すら使われていないほどです。対して日本は、オンラインとオフラインを別々に切り分けたり、オフラインをベースにオンラインを足していくような企業目線の考え方をしている企業がまだまだ多いです。

企業は徹底した「顧客目線」によるサービスやコミュニケーションを展開し、オンラインを前提とした施策を検討しましょう。

顧客とのコミュニケーションのあり方やデータを活用した顧客とのコミュニケーション戦略を練る方法について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:データによる顧客中心のコミュニケーション再構築|これからの市場で選ばれる企業になるために

3.必要なIT投資の検討・導入

新たな顧客体験を実現するためには、ECサイトや実店舗、モバイルアプリ、メルマガ、アンケート、問合せ管理など複数のチャネルを統合する必要があります。

例えば、実店舗とECサイトでポイントカードが分かれている場合、会員データも分断されている状態です。このような状況だと、顧客が両方のポイントカードを作成する手間が発生したり、ポイントを分散させないために実店舗でしか買い物しない、といった行動に繋がる可能性があります。データが統合されていない状態は、顧客に不便を感じさせるだけでなく、企業とのコミュニケーションが断裂する要因にもなります。

同様に、顧客の利便性の向上に向けたサプライチェーンの最適化も重要な要素です。サプライチェーンとは、商品が製造されてから顧客の手元に届くまでの一連の流れを指し、生産、在庫管理、物流、販売、配送などが含まれます。

例えば、ECサイトで顧客が近くの店舗の在庫状況をリアルタイムで確認できる仕組みを整備することで、購入前の不安を解消し、購買意欲を高めることができます。さらに、このような取り組みは、顧客に対して即時性や信頼感を提供するだけでなく、店舗とオンラインチャネルの相乗効果を促進します。また、サプライチェーンのデータを統合することで、各チャネルの在庫を一元的に管理し、在庫移動や配送計画を最適化することが可能です。

このように、OMO戦略の実現のためには、複数チャネルの統合やサプライチェーンを最適化するためのデータ基盤構築やシステムの連携、さらにはセキュリティ対策などが不可欠です。長期的なリターンや運用コストを考慮し、適切なITへの投資を検討しましょう。

弊社EVERRISEでは、あらゆるデータ活用に関わる基盤の開発や連携、エンジニアの提供などが可能です。チャネルの統合やデータの整理などにお困りの企業さまはぜひお気軽にご相談ください。

無料相談は、こちらよりお問合せください。

4.施策の実施・測定

最後に、OMO戦略として検討した施策を実際に行い、その結果をデータで測定します。顧客満足度の向上やリピート購入率の改善、オンラインとオフラインの顧客行動の変化などが主な指標となります。

測定結果に基づき、施策の効果を評価し、必要に応じて調整や改善を行います。このPDCAを繰り返すことで顧客体験を継続的に改善し、OMO戦略の成功に繋げられます。

結果が良くない場合、多くの企業が目先の成果を求めた施策にシフトしがちです。しかし、OMO戦略は短期的な売上向上だけでなく、長期的な顧客関係の構築を目指すものです。単発のキャンペーンやプロモーションに頼るのではなく、持続的に顧客体験を向上させる取り組みを検討しましょう。

顧客体験の向上プロジェクトのよくある失敗例と適切な進め方について、詳しくは下記の無料動画をご覧ください。成功のために押さえておきたい3つのポイントも紹介しています。

無料動画:顧客体験の改善に向けて|CXプロジェクト成功に必要な3つのポイント

業界ごとのOMO施策事例

小売業界:Amazon Go

世界中で利用されているECサイトのAmazonが運営するAmazon Goの事例を紹介します。

Amazon Goは、アメリカを中心に展開している無人スーパーです。Amazon Goを利用するには、専用アプリをダウンロードし、Amazonアカウントの登録が必要です。入店時にはアプリが発行する二次元コードを入り口のセンサーに読み取らせます。

店舗にはショッピングカートもレジもなく、商品を自分のバッグに入れれば店内のカメラセンサーがすべて読み取って計上し、退店後に自動で支払いが行われます。顧客はレジに並ぶ必要も、支払いのためにクレジットカードや現金を出す必要もありません。

このAmazon Goの購買データはAmazonサイトとも連携され、Amazonサイト内で顧客一人ひとりに合わせた商品がレコメンドされるようになっています。

日本でも東京都内を中心にAmazon Goのような無人スーパーが続々とオープンされ始めています。

アパレル業界:BEAMS

セレクトショップとして有名なBEAMSの事例を紹介します。

BEAMSはオンラインとオフライン問わず顧客データを収集し、一元管理できるようにしています。

購入履歴をもとにパーソナライズされた内容でレコメンドやメールマーケティング、ターゲティング広告をできるようにしており、顧客がさらにBEAMSの商品が気に入る仕組みを構築しています。

また、オンラインでの試着予約や、自宅に商品を取り寄せして試着できるようにしたり、実店舗で受取もできるようにしており、顧客にとって便利なコミュニケーションを提供しています。

保険・医療業界:平安保険

中国の大手保険会社の平安保険が運営するグッドドクターの事例を紹介します。

グッドドクターは、アプリを使って24時間AIのドクターに健康相談ができ、チャットや動画で医師の診断を受けられるようになっています。診察が必要になった場合にはアプリから5,000件以上の医療機関に診療の予約を取ることができ、診察後にはオンラインで診断書が患者の元へ届き、処方箋の発行も可能です。

このアプリを使って行われた健康相談は顧客情報として蓄積され、加入している保険の範囲内の病気や怪我をした場合には、平安保険よりその保険が適用可能であるかを伝えてもらえます。さらに、万歩計の機能もあり、ウォーキングでポイントを貯めて、そのポイントを健康食品や医薬品、美容用品の購入に使うこともできるのです。

このようなサービスを利用した顧客データをもとに、さらに最適な保険商品を提供することで顧客の囲い込みを図っています。

OMOの今後の展望

AIやデジタル技術の発展により、OMO戦略を基盤としたマーケティング活動は今後も拡大すると予想されます。

特に、アパレルをはじめとする小売業界でOMOの取り組みが進んでいくと考えられます。例えば、オフラインの実店舗に設置されたIoTデバイスから得られるリアルタイムデータをもとに顧客の行動や興味を瞬時に把握し、オンラインアプリ上でキャンペーン情報を提供することが可能になります。その結果、オフラインとオンライン間のシームレスな連携を通じて、新しい顧客体験を提供できます。

しかし、OMOの本質は顧客目線に立ち、優れた顧客体験を提供することにあります。顧客が真に求めているものを理解し、それを実現する戦略を検討するという点では、これまでのマーケティング活動と変わりません。

OMO戦略・実現に有効なCDP

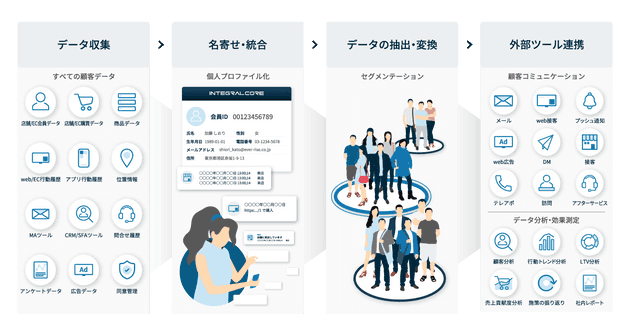

OMO戦略を立て、それを実現する際にはCDPが有効です。CDPは、あらゆる顧客のデータを収集・統合し、データを活用できる環境を整えるマーケティングシステムです。また、顧客一人ひとりに合わせた体験を提供できるよう、さまざまな外部ツールに連携することができます。

関連:CDPとは?機能や部門・業界別の活用例、今後の動向などをまとめて解説

CDPの導入によって顧客データを一元管理できるので「誰が・いつ・何をした」という情報だけでなく、顧客はなぜ購入したのか?なぜ他企業を選んだのか?という顧客インサイトを突き詰めていくことができます。そのうえで「顧客目線」のコミュニケーションを実施し、スピーディーに改善を進めていくことが可能です。

CDPの導入によって実現できるOMOソリューションについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:顧客体験を向上させるOMO戦略|オンラインとオフラインを繋げるCDP

: