近年のマーケティング活動においては新規顧客の獲得のみでなく、既存顧客との関係性の維持に注力する企業が増えてきています。そこで注目されているマーケティング指標が「LTV」です。

本記事では、LTVの概要からLTVを向上させるメリット、ポイント、計算方法、ビジネスモデル別のLTV向上施策などを紹介します。

LTVとは

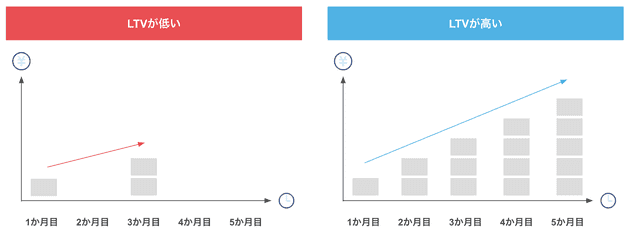

LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)とは、1人の顧客が生涯を通じて企業にもたらす利益の総額を表したマーケティング指標です。

一度の取引で得られる利益だけでなく、2回目、3回目と繰り返し取引を行った結果、最終的にどれだけの利益が得られるかを考える指標がLTVです。

例えば、単品購入型のビジネスでは、同じ商品を一度だけ購入した顧客よりも、定期的に購入を繰り返す既存顧客の方が、購入単価・頻度・継続期間の観点からLTVが高くなる傾向があります。そのため、単品購入型のビジネスでは、定期購入プランなどを通じて継続利用を促す施策がLTVの向上に効果的です。

一方、月額制のサブスクリプションサービスでは、同じ利用期間であっても、より高価格なプレミアムプランやファミリープランに加入している顧客の方が標準プランの顧客に比べてLTVが高くなる傾向があります。したがって、提供するプランの設計やアップグレードの促進もLTVを高める重要な要素となります。

このようにLTVを高める取り組みは、顧客との継続的な関係性の構築によって収益性を向上させるものであり、多くの場合において新規顧客の獲得コストは既存顧客の維持に比べて大きくなるため、既存顧客のLTVを高めることがより効率的に利益を生み出し、企業の利益の安定化にも繋がります。

LTV向上が必要な理由

新規顧客獲得コストの高騰

近年では、新規顧客を獲得するためのコストが年々上昇しています。広告単価の高騰やプラットフォーム間の競争激化、個人情報保護規制の強化といった要因により、従来のように低コストで大量の顧客を獲得することは難しくなっています。

また、しばしばマーケティングや経営戦略の文脈で引用される「1:5の法則」によれば、新規顧客への販売は、既存顧客に販売する場合の5倍のコストがかかるとも言われています。

さらに、少子化・高齢化に伴う人口減少の影響により、日本国内市場は中長期的に縮小傾向にあります。市場が成長期にある間は、比較的低コストで新規顧客を獲得することが可能ですが、市場が成熟しきった段階で企業が安定的な利益を生み出すには既存顧客との関係性の強化が不可欠です。

このような状況で、既存顧客から継続的に収益を得るための視点が求められ、LTVの最大化が経営の安定性を支えるために重要だとされています。

短期的な売上依存からの脱却

キャンペーンや値引き施策は、短期的に売上を押し上げる手段としては一定の効果があります。しかし、このような一時的な施策に過度に依存した経営を続けていると、利益率の低下を招き、持続的な成長を実現することは難しいです。

一方で、LTVの最大化を軸としたアプローチは、単発の売上ではなく、顧客との長期的な関係性を通じて収益を積み上げていく考え方であり、企業としての利益構造を中長期的に安定させる効果があります。

また、LTVを正しく把握することで、どの顧客セグメントに対して、どの程度の投資を行うべきかという判断が可能になり、マーケティング・営業・カスタマーサポートなど、各部門でのリソース配分が最適化され、効率的かつ戦略的な経営判断が可能になります。

さらに、LTVは外部の投資家やステークホルダーにとっても重要な指標とされています。特にSaaSやサブスクリプション型のビジネスにおいては、LTVとCAC(顧客獲得コスト)のバランスが事業の健全性を測る基準とされることも多く、LTVの向上は企業価値そのものの向上にも繋がります。

顧客体験の重要性の高まり

現代の消費者は、商品やサービスを選ぶ際に、価格や機能といった要素だけでなく、体験価値やブランドへの共感といった定量化しにくい要素にも強く影響を受けるようになっています。

このような状況で企業が継続的に選ばれ続けるためには、顧客との長期的な関係構築が欠かせず、その基盤となるのがLTVの向上です。

LTVの向上は、安定的な収益の確保だけでなく、顧客体験の質を継続的に高めていく取り組みにも直結します。体験価値が向上すれば、顧客満足度やロイヤルティが高まり、解約率の低下やリピート購入の促進といった成果にも繋がります。

関連:顧客体験(CX)向上の成功事例4選!効果的な施策と必要なステップとは?

LTVを向上させるメリット

マーケティング活動全体の効率化を図れる

LTVの向上に取り組むことで、マーケティング活動全体の費用対効果を高めることができます。

LTVを高めるには、顧客との継続的な関係構築や体験価値の向上といった施策が欠かせません。このような取り組みを行うことで、成果が上がりやすい顧客層に対して的確にアプローチできるようになります。無駄な広告費の削減に繋がるほか、費用対効果の高い施策を継続的に実施できるため、限られた予算の中でも高い成果を安定的に得られます。

結果として、顧客獲得単価に対するLTVの比率が改善され、マーケティングの予算の使い方としても健全な状態を保つことができ、長期的な利益向上が見込めます。LTVは単なる結果の指標ではなく、予算配分や施策設計を最適化するうえでの重要な指針となります。

収益を安定化しやすくなる

LTVの向上に取り組むことで、収益を安定化しやすくなります。

LTVを高めるには、リピート購入や継続的なサービス利用を促す仕組みの整備が重要となります。このような施策を進めることで、一時的なキャンペーンや売上に左右されることなく、安定した収益基盤の構築が可能になります。売上が安定すれば、月次・年次の収益見通しが立てやすくなり、キャッシュフローの予測精度も向上します。

結果として、事業計画の立案や在庫管理、人的リソースの配置といったオペレーション全体の最適化が進み、経営の意思決定がより戦略的かつ計画的に行えるようになります。LTV向上への取り組みは、短期的な成果にとどまらず、経営基盤の強化にも役立ちます。

顧客と継続的な関係を作れる

LTVの向上に取り組むことで、顧客と継続的な関係を築くことができます。

顧客一人ひとりに合わせたサービスやコミュニケーションを継続的に行うことで、商品やサービスに対する信頼が高まり、長く利用してもらえる関係性を築くことができます。その結果、解約や離反といったリスクが抑えられ、継続的な利用や購入が期待できます。

さらに、サービスに満足している顧客が、家族や知人に紹介したり、SNSなどでシェアしてくれることで、新たな顧客の獲得にも繋がる可能性があります。LTVを高める取り組みは、既存顧客との関係を強めるだけでなく、新しい顧客との接点を生み出すマーケティングの連鎖効果も期待できます。

LTV向上に必要な3つのポイント

LTVを高めるためには、施策の実行だけでなく、その前提となる考え方や全体設計が重要です。LTV向上を成功させるうえで押さえておきたい3つのポイントを紹介します。

顧客視点での価値提供を軸にする

LTV向上の本質は、企業側の都合で売上を拡大することではなく、顧客にとって価値のある体験をどれだけ継続的に届けられるかにあります。

顧客が「また使いたい」と感じるような提案やサービスを重ねることで、自然と利用頻度や購入単価、継続期間が伸びていきます。売上の先にある、顧客にとっての意味や納得感に目を向けた施策設計が、結果としてLTV向上に直結します。

短期施策と中長期施策をバランスよく設計する

LTVは時間軸の中で積み上がっていく指標であるため「今月の売上を上げる」ことと「将来的な継続利用を促す」ことを両立して考える必要があります。

例えば、キャンペーンやアップセルといった短期的な施策で収益を確保しつつ、同時に、定期的なコミュニケーションや体験価値の向上といった中長期的な取り組みを組み合わせていくことが重要です。

短期と中長期、双方の施策を連動させることで、売上と信頼の両立が実現し、LTVの向上に繋がります。

分析と改善のサイクルを回し続ける

LTVは一度の施策で大きく変化するものではありません。継続的に成果を上げるためには、実行した施策の結果を顧客データに基づいて分析し、何が効果的だったのかを見極めて次に活かすという改善のサイクルが必要です。

例えば、リピート購入の傾向や利用頻度、解約タイミングなどを定期的に見直すことで、より効果的な施策の実施が可能になります。このような継続的なPDCAの取り組みが、LTVの向上に必要不可欠です。

LTVの計算方法

LTVの計算方法はいくつかありますが、代表的な計算方法として次のような計算式があります。

- LTV=平均購買単価×収益率×購買頻度×継続購買期間

- LTV=平均購買単価×収益率×購買頻度×継続購買期間−(新規顧客1人あたりの獲得コスト+既存顧客1人あたりの維持コスト)

- LTV=顧客の年間取引額×収益率×顧客の継続年数

それぞれの考え方や計算方法について説明します。

LTV=平均購買単価×収益率×購買頻度×継続購買期間

すべての顧客の平均値をもとにLTVを割り出す基本的な計算式です。例えば、ECサイトで次のような状況を仮定します。

- 1注文あたりの平均購買単価が15,000円

- 収益率が30%

- 1年間の顧客1人あたりの購買頻度が平均4回

- 継続期間4年(年間25%の顧客が離反=1人の顧客の継続期間は1÷0.25=4年)

LTVは、15,000(円)×30%×4(回)×4(年)=72,000円です。つまり、顧客を1人獲得すると72,000円の利益を見込めます。

LTV=平均購買単価×収益率×購買頻度×継続購買期間−(新規顧客1人あたりの獲得コスト+既存顧客1人あたりの維持コスト)

新規顧客の獲得や既存顧客の維持に必要なコストを考慮するLTVの計算方法です。例えば、ECサイトで次のような状況を仮定します。

- 1注文あたりの平均購買単価が15,000円

- 収益率が30%

- 1年間の顧客1人あたりの購買頻度が平均4回

- 継続期間4年(年間25%の顧客が離反=1人の顧客の継続期間は1÷0.25=4年)

- 新規顧客1人あたりの獲得コストが10,000円

- 既存顧客1人あたりの維持コストが2,000円

LTVは、15,000(円)×30%×4(回)×4(年) -(10,000(円)+2,000(円))=60,000円です。

LTV=顧客の年間取引額×収益率×顧客の継続年数

1社あたりの収益・利益を算出する方法です。例えば、ある企業で次のような状況を仮定します。

- 年間取引額が600,000円

- 収益率が40%

- 継続期間が4年

LTVは、600,000(円)×40%×4(年)=960,000円です。

LTV向上に必要な6つの基本要素

LTVは、購買単価・購買頻度・継続利用期間といった売上面の要素に加え、顧客との関係性やブランドへのロイヤルティ、施策の費用対効果といった複数の要素によって左右されます。

ここでは、LTVを向上させるために押さえておきたい6つの基本要素と、それぞれの改善の方向性について解説します。

- 購買単価の向上

- 購買頻度の向上

- 継続利用率の向上

- 既存顧客の維持コストの最適化

- 顧客ロイヤルティの向上

- 顧客紹介による新規獲得の促進

購買単価の向上

購買単価を上げるもっとも単純な方法に、製品・サービスの単価を上げる方法があります。しかし、顧客のニーズに対して納得感がない値上げは、顧客離れに繋がり、他社に流れてしまう可能性があるので注意が必要です。

製品やサービスの単価を上げる以外で、顧客に対して購買単価を上げてもらうための提案に次のような方法があります。

- より高額な上位の製品やサービスを購入してもらう

- 関連商品を一緒に購入してもらう

- 購入する商品の数を増やす など

顧客のニーズに一致しているか、また、製品やサービスに対してのエンゲージメントが高い状態であることを見極めたうえで、コミュニケーションを行うことが重要です。

あまり興味のない製品やサービスを提案することによって顧客にストレスを与えてしまうと、購入の機会を逃がしたり、離脱の原因にもなりかねないので注意が必要です。

購買頻度の向上

購買頻度を増やすためには、顧客との接触回数を増やし、適切なタイミングで訴求を行うのが効果的です。具体的な方法として、顧客に対して定期購入やリピート化を促すステップメールなどが有効的です。また、製品やサービスを定期的に思い出してもらうためのプッシュ型のコミュニケーションなどがあります。

顧客に対して購入頻度を上げてもらうコミュニケーションは、ある程度その製品やサービスに対するロイヤルティやエンゲージメントが高まった段階でアプローチを行いましょう。

継続利用率の向上

製品を利用されなくなったり、自社の店舗やECサイトで購入されなくなったりなどの離脱、また、サブスクリプション型サービスにおいては解約など防ぎ、いかにして継続利用してもらうかは重要です。離脱・解約を防ぐためにはデータをもとにした分析で離脱や解約率を下げるための施策を行うことが大切です。

離脱や解約率を下げるための施策を実施する際に勘に頼るのではなく、BIツールなどを用いて離脱する顧客に共通する特徴をデータから分析を行い、データに基づいた仮説を立てて施策を実施、対策を行いましょう。

無料資料:BIツールを利用したデータ分析の成功ポイント|データドリブンな意思決定と施策改善の実現

既存顧客の維持コストを下げる

購買単価、購買頻度、継続利用率の改善を行い、LTVが向上したとしても、一連の施策におけるコストがかさめば利益幅を大きくすることはできません。コストを抑える方法として、一連の施策のオペレーションや業務の効率化を行いながら、費用対効果の高い施策に寄せて行くことが大切です。

顧客ロイヤルティの向上

LTVを高めるためには、顧客のロイヤルティを向上させることが重要です。単なる顧客満足ではなく、顧客に「このブランドを使い続けたい」「誰かに勧めたい」と感じてもらえる状態を目指すことで、共感や愛着といった感情が高まり、継続利用や口コミ、紹介に繋がります。

具体的な取り組みとしては、NPSや顧客満足度調査などを活用し、顧客の声を定期的に収集・反映することが効果的です。

関連:顧客ロイヤルティとは?数値化するための指標と向上施策の成功事例

顧客紹介による新規獲得の促進

LTVを考えるうえでは、既存顧客から得られる収益だけでなく、その顧客が新たな顧客を紹介してくれる可能性も含めて評価することが重要です。

紹介制度の導入やSNS上でのユーザー生成コンテンツの活用などにより、既存顧客をきっかけに新しい顧客の獲得に繋げることが可能です。

紹介を通じて獲得された新規顧客は、もともとそのブランドに対する関心や信頼が高い傾向があるため、継続率も高くなるケースが多いです。また、広告費をかけずに質の高いリードを得る手段としても、紹介は非常に効果的です。

ビジネスモデル別のLTV向上施策

LTVを向上するための施策はビジネスモデルによって異なるため、ここでは以下の2種類を解説します。

- ストック型ビジネス

- フロー型ビジネス

ストック型ビジネスの場合

ストック型ビジネスとは、仕組みやインフラを作り、定額サービスを提供することで、継続的に収益が入るビジネスモデルです。利用者が一度契約すれば、解約されない限りは継続的に収益が上がるため、積み上げを前提としている収益継続型モデルと言えます。

ストック型ビジネスで最近話題になってるのが、サブスクリプションです。サブスクリプションとは、顧客が一定の料金を支払って一定期間にわたりサービスを利用するビジネスモデルです。顧客との継続的な関係を前提としている点で、LTVを最大化するのに最適なビジネスモデルといえます。上手く運営すれば安定的な収益を見込めるのがメリットです。

ストック型ビジネスでは、新たな顧客を増やすとともに、登録を継続してもらうための施策が必要になります。

ストック型ビジネスの例

- 動画配信サービス

- 洋服の定額レンタル

- 英会話教室

- カミソリと刃型(本体の購入は一度のみで、替刃は定期的に購入する)

- 不動産の賃貸契約 など

ストック型ビジネスのLTV向上施策

- 既存の有料会員の継続率を上げる

継続率を上げる=解約率を下げることは、ストック型のビジネスのLTVを引き上げる(継続利用期間を伸ばす)観点で非常に重要です。最初に商品やサービスのメリットをイメージしてもらって利用を開始してもらっても、実際には購入した商品やサービスの使い方が分からず放置していたり、競合のサービスに目移りしていたりする顧客がいるかもしれません。

- 最初に商品やサービスを満足してもらうための利用促進や情報提供

- 継続利用の必要性を促すための情報提供(化粧品など)

- メールやモバイルアプリのプッシュ通知などによる顧客との定期的なコミュニケーションによる関係性の構築

- 解約が予測されるタイミングでのプレゼントなどの送付

- より高額なプランに変更してもらう

高額なプランに変更してもらう場合、ユーザーには追加の料金を払いたいと思うほどサービスに対して魅力を感じてもらう必要があります。そのため、まずは今提供しているプランに対して満足度を向上させ、ユーザーを定着させることが重要です。

フロー型ビジネスの場合

フロー型ビジネスは、売り切り型ビジネスとも呼ばれ、商品やサービスを販売して売上や収益が上がるのが一度限りであるビジネスモデルです。その都度契約を結んで、サービスを提供したり仕事を請け負ったりします。

フロー型ビジネスでは、継続的な売上は見込めないため常に顧客を獲得すること、また顧客の商品やブランド、企業に対する愛着・信頼を高める必要があります。

フロー型ビジネスの例

- スーパー・コンビニ

- 飲食店

- 家電量販店

- web制作や士業などの単発契約 など

フロー型ビジネスのLTV向上施策

- 顧客の見極め(BtoBの場合)

流入経路ごとに購買率などLTVを構成する数値を計測し、その結果に基づいて顧客獲得施策を評価することが大切です。これによりLTVが高くなりそうな顧客とのコミュニケーションを増やすことで、全体のLTVの向上が見込めます。

- ポイント制度・会員ランクの導入

フロー型ビジネスでは企業側から何らかのアプローチをしないと忘れ去られてしまうため、販促によって顧客との接触頻度を維持する必要があります。そのために、ポイントカードや会員ランクに応じた割引などの導入によって、継続的に利用してもらう仕組みを作ることでLTVを向上できます。

- セミストック型の導入

フロー型の中に、ストック型の売り方を組み込む(セミストック型)方法も効果的です。セミストック型ビジネスの例としては、プリペイドカードや回数券、商品券などがあります。カードに一定額を入金してもらったり、券を先に購入してもらうことで、売上を安定させてから商品やサービスを提供できます。

LTVを向上できた成功事例

電話でLTV28%UP「カゴメ」

飲料、食品、調味料の大手総合メーカーであるカゴメの事例を紹介します。

2016年当時、カゴメは獲得規模を拡大していましたが、一方で、定期解約者アンケートの中で「長期契約のメリットが感じられない」を理由に挙げる顧客が増えていました。

カゴメの通販は、オンラインでの獲得経路が順調に伸びていますが、まだオフライン(ハガキなどの郵送や電話)からの注文が多くを占めていたため、主力流入経路のオフラインを軸にしたコミュニケーション設計と、自社の強みであるコールセンターを活用したCRMの構築から取り組みを始めることにしました。

コールセンター業務をアウトソースしているベルシステム24と共同で改善に取り組み、特別な顧客から電話がかかってきた時に、コミュニケーターの判断で顧客への特別なサービスを自由に実施していいという施策を実施したところ、ロイヤル対応後6か月間のLTVは、前年同月で比較すると28%アップし、ROI(投資対効果)は約7倍の結果を残すことに成功しました。

特別感でLTV改善「KIRIN Home Tap」

大手飲料事業会社のキリンビールの事例を紹介します。

キリンビールは月額6,900円で自宅用のビールサーバーを借りることができ、毎月2回ビールが届くサービス「KIRIN Home Tap」を開始しました。

一番搾りプレミアムが、工場から自宅に直送される仕組みで、KIRIN Home Tapを利用している方のみの「限定ビール」も楽しむことができます。定期的にビールが届くので、買い忘れを防ぐことができることもメリットです。

不定期に申込みを再開していますが、サービス開始以来、告知をするとすぐに枠が埋まってしまう人気ぶりで、ユーザーの満足度も高く、LTV向上に成功しています。

LTV向上に役立つツール

ここまでLTVを向上させる重要性やLTVを高めるポイントについて説明しましたが、LTVの改善を進めようとしても、ハードルが存在するのも事実です。ここからはLTVを高めるときに役立つツールを紹介します。

CRM・MA

既存顧客の購買単価や購買頻度を増やしてLTV向上を目指すには、大量の顧客データを管理し、顧客の多種多様なニーズや動きを把握しながらアプローチしなくてはなりません。これら顧客情報を管理し、効率的にマーケティング活動を実施する際に有効なツールにCRMやMAがあります。

CRMは、既存顧客情報や顧客接点に関する情報を管理し、顧客との良好な関係を保つためのツールです。顧客の属性や過去の購買データから、提案の内容やそれに対する反応まで、自社と顧客とのコミュニケーションを記録することができます。これらの情報をもとに、顧客の状況を把握し、適切なアフターフォロー・サポートの提供が行えます。

また、サブスクリプション型のサービスにおいては、解約可能なタイミングを見逃し、解約になってしまうケースもあるため、顧客の状況をCRMで管理することで適切なタイミングで訴求を行うこともできます。LTV向上には顧客の状況を見極める必要があるため、CRMで顧客を管理しながらアプローチや訴求を行うことで、顧客と良好な関係を築くことでLTVを高めることができます。

一方、MAは、主に顧客の管理や育成を効率的に行うために活用するツールです。LTVを向上させるには、既存顧客とのOne to Oneマーケティングが欠かせないため、顧客に対して最適なコンテンツを、最適なタイミングで届けることができるMAはLTV向上には有効的なツールといえます。

例えば、製品やサービスの興味関心を高めるためのメルマガ配信や顧客が取ったアクションをもとに自動でメールを配信するなどを設定できます。これまで人の手で行ってきた業務をMAを用いることで、効率化によるコスト削減や正確なマーケティング活動を実施できます。

しかし、自動化の設計ミスによって適切なタイミングでコミュニケーションを取れず、顧客に対して嫌なコミュニケーションを行ってしまうケースもあるので、MAの設計には注意が必要です。

関連:MA導入のメリット・デメリット、マーケティングオートメーションの課題とは

web接客ツールなどのコミュニケーションツール

web接客ツールなどのコミュニケーションツールは、購買単価や購買頻度を高めるための営業・マーケティング用途と、満足度向上や顧客対応の効率化に繋がるカスタマーサポートでの用途と2つあります。

営業・マーケティング用途では、顧客が自社のwebサイトを閲覧中に興味の高そうな商品をレコメンドすることによって購入を促すことが可能です。

カスタマーサポートでの用途としては、チャットボットを設けることによって、顧客が探している情報やサポートを瞬時に提供ができれば満足度も高まり解約や離脱の改善に繋がります。LTVを向上させるには、高いカスタマーエンゲージメントが必要なため、顧客に喜ばれるコミュニケーションやパーソナライズされた情報提供を行うようにしましょう。

顧客が求めるコミュニケーションを提供するためには、複数のツールやチャネル全体を通して一貫性を損なわないよう、コミュニケーション全体の設計が重要です。

企業が行うべきコミュニケーションの再構築について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。注意点やフレームワークなどもご紹介しています。

無料資料:データによる顧客中心のコミュニケーション再構築|これからの市場で選ばれる企業になるために

CDP

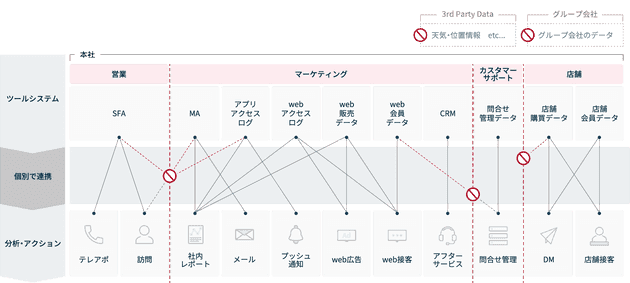

CRMやMA、web接客ツールを活用することで、顧客との接点ごとに適切なアプローチを行うことは可能です。しかし、これらのツールはそれぞれのチャネル・用途に特化しているため、データが分断されやすく、全体として一貫性のある顧客体験を提供するには限界があります。

実際、多くの企業がLTV向上を目指してCRMやMAを導入したものの、顧客とのタイミングのずれたコミュニケーションや、チャネルごとにバラバラな対応をしてしまっているケースが多いです。例えば、商品購入後にメルマガやプッシュ通知で割引のクーポンを配布してしまう、などが挙げられます。

そのような顧客の検討フェーズやニーズに合わない施策を実行してしまうと、顧客満足度が低下し、思ったようにLTVが向上しないどころか顧客離れに繋がる恐れがあります。その背景にあるのが「データのサイロ化」です。データのサイロ化とは、ツールや部署ごとにデータがバラバラに管理されている状態を指します。

関連:データのサイロ化とは?2つの原因と解決策、サイロ化を解消するツールを紹介

このような課題を解決し、LTV向上を本格的に進めるためには、複数のチャネルで収集した顧客情報を1か所にまとめる顧客データ統合基盤が必要です。そこで有効なのがCDPです。

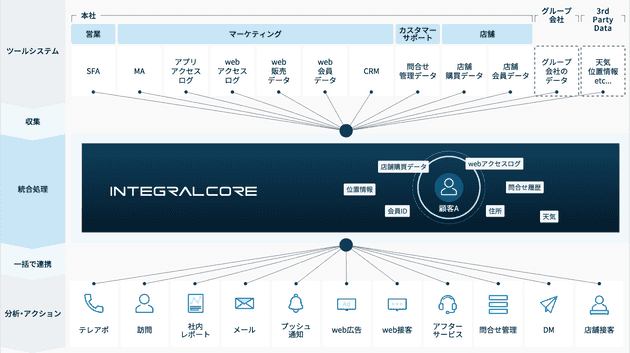

CDPは「カスタマー データ プラットフォーム:Customer Data Platform」の略称で、あらゆる顧客のデータを収集・統合し、データを活用できる環境を整えるマーケティングシステムです。顧客一人ひとりに合わせた体験を提供できるよう、さまざまな外部ツールに連携することも可能です。

CRMやMA、web接客ツールと連携することで、それぞれのツールの機能を最大限に引き出し、一貫性のある体験を顧客に提供できるようになります。

関連:CDPとは?機能や部門・業界別の活用例、今後の動向などをまとめて解説

CDPの導入によって顧客データを一元管理できるので「誰が・いつ・何をした」という情報だけでなく、顧客はなぜ購入したのか?なぜ他企業を選んだのか?という顧客インサイトを突き詰めていくことができ、そのうえで「顧客目線」のコミュニケーションを実施できます。顧客目線で適切なコミュニケーションがとれるようになれば、顧客満足度が向上し、結果的にLTVの向上にも繋がります。

CDPについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。CDPの機能や役割、ほかのツールとの違いなど、導入前に知っておくべき情報をまとめて紹介しています。