ホテル・旅館業界では、OTA(オンライントラベルエージェント)依存による利益の圧迫や、情報収集の手段が多様化したことで顧客がさまざまなホテル・旅館を簡単に比較できるようになり、リピーターの獲得が一層難しくなるといった課題が顕在化しています。

観光庁の統計によると、2024年の延べ宿泊者数は2019年を上回り、旅行需要はほぼ回復したと言えます。こうした背景を踏まえ、今後は収益性や顧客体験といった、より本質的な課題にどう向き合うかが競争力のカギになります。

本記事ではホテル・旅館業界の3つの課題と解決策、ホテル・旅館業界でのデータ分析・活用の具体例や成功事例、CDPによるデータ分析・活用について紹介します。

ホテル・旅館業界でデータ分析・活用の重要性が増している理由

近年、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響によって国内観光とインバウンドの宿泊需要は大きく低迷し、業界全体が厳しい局面にありました。

しかし、観光庁の調査によると、2023年の延べ宿泊者数(全体)は6億1,747万人泊となり、前年比37.1%増と大幅な回復を見せました。さらに、2024年の速報値では6億5,028万人泊と、2019年比で+9.1%を記録しており、宿泊需要はほぼコロナ前の水準を超えたと言えます。

出典:「宿泊旅行統計調査 (2023年・年間値(確定値))」、「宿泊旅行統計調査 (2024年・年間値(速報値))」(いずれも観光庁)

需要の回復を受けて、ホテル・旅館業界では競争力の強化があらためて求められています。SNSや比較サイトの普及により情報収集の手段は多様化し、旅行者の期待も高度化する中、慢性的な人手不足といった構造的な課題も引き続き業界に影響を及ぼしています。

こうした状況下で、勘や経験に頼った運営だけでは複雑化する顧客ニーズに対応しきれません。今後は、データをもとに顧客を深く理解し、柔軟かつ的確に対応する姿勢がより一層求められています。

需要予測とダイナミックプライシングによる収益最適化

宿泊需要が回復しつつある現在、ホテル・旅館業界では「限られた在庫をどう販売するか」「どの価格で売るか」といった収益性に直結する判断の精度が、これまで以上に問われています。

そうした中で注目されているのが、需要の変動を見越し運営判断を支える需要予測と、需給バランスに応じて価格を調整するダイナミックプライシングといったアプローチです。

需要予測では、過去の宿泊データや季節性、地域イベントなどをもとに、今後の予約数や客層の傾向を把握し、販売や人員体制の最適化を図ります。一方、ダイナミックプライシングは、タイミングや在庫状況、競合の動向などを加味して価格を柔軟に設定する手法です。

これらを組み合わせることで、販売機会の損失を防ぎながら利益率を高めることが可能となり、経営の安定性を支える重要な施策として注目が集まっています。

旅行行動の多様化と施設選びの複雑化

SNSや比較サイト、旅行予約サイトの普及により、旅行者が情報収集するチャネルは多様化し、宿泊施設を選ぶプロセスも複雑化しています。

旅行先の決定前に複数の予約サイトを比較したり、SNSの評判や地図・動画で周辺情報を確認するなど、検討の幅は広がっています。価格や立地だけでなく、旅全体の流れや体験との整合性、施設との相性など、自分にとって最適な選択肢が重視されるようになりました。

こうした行動の変化により、旅行者との最初の接点づくりが難しくなり、広告出稿やメディア露出といったチャネル獲得競争も激化しています。結果として、新規顧客の獲得コストは上昇し、従来の集客施策だけでは成果が出にくくなっています。

顧客が求める宿泊体験の質の向上

近年、旅行者が宿泊施設に求めるものは単なる泊まる場所ではなく、旅の中でどのような時間を過ごせるか、自分にとって意味のある体験を提供してくれるかといった点に移りつつあります。

特にデジタルネイティブ世代では、例えば「自分らしい時間を過ごせたかどうか」や「SNSでシェアしたくなるか」といった感覚的な満足感が旅行全体の評価に大きく影響します。

このような背景から、宿泊前から滞在中、チェックアウト後に至るまで、一貫性のあるストーリーを感じられる体験の設計が、ホテル・旅館にとってますます重要になっています。

慢性的な人手不足と業務プロセスの見直し

ホテル・旅館業界では、慢性的な人手不足が続いており、限られたリソースでサービス体制を維持・向上させることが大きな課題となっています。

スタッフ一人ひとりへの業務負担は増大しており、担当者に依存した運営体制では、サービス品質の安定や業務の効率化が難しくなりつつあります。

こうした背景から、現場業務の可視化やプロセスの整理を進め、無理や無駄を減らしながら、より持続可能な運営体制を構築していく必要性が高まっています。

このような業界の状況を踏まえ、本記事ではホテル・旅館業界が直面するマーケティング領域での課題に着目し、データ分析・活用によってどのように対応できるのか、その具体的な方向性や解決策について詳しく解説していきます。

ホテル・旅館業界における3つの課題

旅行者の行動や価値観が多様化する中で、従来の画一的な集客手法では十分な成果を得ることが難しくなってきました。今後ますます重要になるのが、データを活用して「誰に・いつ・何を・どのように届けるか」を設計し、それぞれの顧客に最適なアプローチを行うことです。

ホテル・旅館業界における主な課題は3つあります。

- OTA手数料による利益の圧迫

- 既存顧客のリピート化ができていない

- ホテル利用時・旅行中の顧客体験の向上ができていない

OTA手数料による利益の圧迫

ホテル・旅館業界において、OTAを経由した予約が大きな割合を占めており、その結果、販売手数料による集客コストが増大し、利益率が圧迫されるという課題が存在します。

ユーザーとしては、ホテル・旅館を調べる際にOTAを利用するのは一般的になっていることから、単にOTAへの掲載を止めてしまうと、客室稼働率が低下し、結果的に売上減少に繋がってしまう可能性もあります。

そのため、OTAへの掲載は継続して適切なバランスを保ちつつ、ほかのチャネルでの集客力を高めることが、今後の重要な戦略です。自社サイトやSNS、メディア露出などを活用して直接予約の比率を引き上げ、OTA依存を緩和することで、利益率の改善と安定的な運営基盤の構築に繋げることが求められています。

既存顧客のリピート化ができていない

安定した収益を生み出すために、既存顧客に継続的に利用してもらうことも重要です。アメリカのコンサルティング企業であるBain& Company社の名誉ディレクター、フレデリック・F・ライクヘルド氏が提唱したとされている「1:5の法則」によると、新規顧客の獲得コストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかると言われています。

そのため、 ホテル・旅館業界は既存顧客に対して、どのようにアプローチしていくかが重要ですが、現状ではリピート促進に十分に取り組めていない施設も少なくありません。

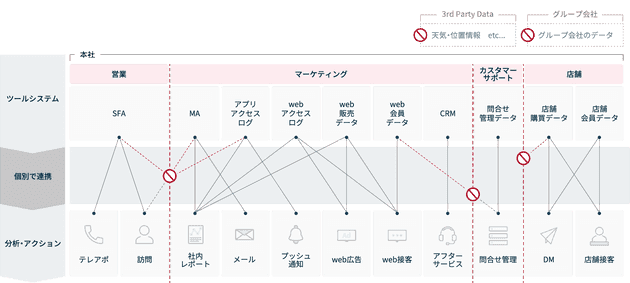

既存顧客に対して、効率良くリピート促進ができていない主な原因は、予約情報・顧客情報・ポイントカード情報・POS情報などがバラバラに管理され、顧客の属性や利用状況を総合的に把握できていないことが挙げられます。単に一斉配信のメールなどによる情報提供ではなく、個々の顧客の状態や嗜好に応じた適切なコンテンツを提供できなければ、リピート促進の効果は限定的なものになってしまいます。

上記のように、データがバラバラに管理されていて連携できていない状態を「データのサイロ化」と呼びます。データのサイロ化が起きている状態では、自社の顧客データを活用し既存顧客に効果的なアプローチを行うことが難しいです。

データのサイロ化が起きる2つの原因と解決する方法について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:データのサイロ化とは?2つの原因と解決策、サイロ化を解消するツールを紹介例

ホテル利用時・旅行中の顧客体験の向上ができていない

宿泊中の関連施設やサービスの紹介が、チェックイン時にコンシェルジュが声がけをする、パンフレットを渡すといった手法にとどまっているケースが多く見受けられます。これらは情報提供の型としては確立されていますが、顧客の状況やニーズに対する即時的な最適化が難しく、結果的に機会損失を招いている可能性があります。

現在では、宿泊中の顧客に対して、データに基づいて状況に応じた最適な施設やサービスを提案することが求められるようになっています。

例えば、滞在目的やこれまでの利用履歴、リアルタイムの行動パターンなどを踏まえて、顧客一人ひとりに合った提案やコミュニケーションを行うことが、体験価値の向上に直結します。

こうした提案はオフラインだけでなく、アプリやメール、メッセージ配信などオンラインのチャネルも活用し、顧客に自然なタイミングで情報提供を行うことが重要です。適切な情報提供によって滞在中の満足度を高めるだけでなく、リピーター化や顧客単価の向上にも繋げることが可能になります。

このように、データを活用したパーソナライズされた接客や体験設計は、顧客ロイヤルティの向上において大きな役割を果たします。

関連:顧客ロイヤルティとは?顧客ロイヤルティ向上のための5ステップ&成功事例

ホテル・旅館業界における課題の解決策

ホテル・旅館業界における主な課題3つに対して、それぞれ解決策を紹介します。

- 直接予約による新規顧客を獲得するための施策

- リピーターを増やす施策

- ホテル利用時・旅行中の顧客体験の向上を実現するための施策

直接予約による新規顧客を獲得するための施策

予約の多くをOTAに依存している現状から脱却し、収益性を高めていくためには、自社の直接予約の比率を高めることが重要です。そのためには、次の3つの視点から戦略的に取り組む必要があります。

新たな集客経路の獲得施策

自社サイトへの訪問を促すには、OTA以外のチャネルを積極的に活用し、より多くの旅行者との接点を築いていくことが欠かせません。

具体的には、SNSやブログなどの自社メディアによる継続的な情報発信、プレスリリースや広報活動を通じたメディア露出、外部メディアでの広告出稿、タイアップ記事による新規認知の獲得などが効果的です。

また、施設の魅力を伝えるだけでなく、地域との関係性や季節ごとの過ごし方など、旅行者にとって有益な情報を発信していく姿勢が、新たな集客導線の形成に繋がります。

ブランド構築による予約促進施策

単に認知を広げるだけでは、予約に繋がりません。比較検討フェーズで「ここに泊まりたい」と感じてもらうためには、ホテル・旅館ならではの価値や魅力を明確に伝えるブランディングが不可欠です。

例えば、コンセプトや世界観の明文化、SNSを通じた発信トーンの統一、宿泊体験をイメージしやすい写真やコンテンツの設計などを通じて、共感を呼ぶブランド像を形成していくことが重要です。

また、自社サイト予約限定の特典の設置や、料理・温泉・眺望など施設の魅力を活かしたプランの打ち出しによって、ほかの施設との差別化を図ることができます。これらはすべて比較検討の段階で自社を選んでもらうための有効な後押しとなります。

さらに、直接予約経由で溜まった顧客データを活用し、訪問者の属性や行動パターンを分析することで顧客理解を深めつつ、最適なプロモーション設計に繋げることができます。

関連:顧客理解を深めるポイント|マーケティングの成功に必要なデータ分析

予約へ繋げるための導線最適化

webサイトに訪れたユーザーがスムーズに予約へ至るよう、ユーザー行動に基づいたデータをもとに予約導線を見直すことが求められます。

例えば、下記のような対応が考えられます。

- ユーザーごとの閲覧傾向を分析し、興味関心の高いコンテンツを上部に表示

- 離脱ポイントの多いページを特定し、導線や内容を改善

- リピーターや過去閲覧者に合わせたバナー・特集を動的に表示

こうしたデータドリブンな設計を行うことで「見に来たけど予約しない」というロスを減らし、直接予約の最大化に繋がります。

リピーターを増やす施策

リピーターを増やすための施策を実施するには、まず顧客を深く理解することが前提となります。顧客一人ひとりにとって意味のある体験を設計・提供できれば、口コミやSNSによる拡散によって新たな顧客獲得にも繋がり、結果としてLTV(顧客生涯価値)の最大化にも寄与する可能性があります。

そのうえで、宿泊してくれた人に「もう1度このホテルに泊まりたい」と思ってもらうためには、ホテル・旅館の魅力を高めるとともに、顧客の状態に合わせた適切なコミュニケーションを設計・実行することが重要です。

予約前の段階では、何度か宿泊をしたことのある優良顧客と、休眠からの復帰を促したい顧客では、コミュニケーションの方法を分ける必要があります。

特に休眠復帰は難易度が高く、休眠状態に入る前に再訪を促すこと、つまり休眠させないための予防的なコミュニケーション設計がカギとなります。一度休眠した顧客は、コストメリットなどわかりやすい訴求がないと再訪に至らないケースも多いため、利用後のタイミングで割引情報や限定プランなどを届け、再予約を促すための施策が有効です。

一方で、継続的に来館している優良顧客に対しては、旅行を検討しやすい時期を見計らい、再予約を促すためのリマインドやキャンペーン告知を行うことが効果的です。例えば、ゴルフ・温泉・地域のイベント・季節ごとのアクティビティ・旬の料理などを軸にいくつかの訴求パターンを作成し、顧客の属性や利用履歴に応じて内容を出し分けることが再予約の向上に繋がります。

こうした顧客一人ひとりの関心や行動に応じて、最適なタイミングで適切な情報を届けるためには、全体的なコミュニケーション設計を見直すことがこれまで以上に重要になってきています。

データを活用した顧客中心のコミュニケーション再構築の手順と注意点について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:データによる顧客中心のコミュニケーション再構築|これからの市場で選ばれる企業になるために

ホテル利用時・旅行中の顧客体験の向上を実現するための施策

旅行者の満足度を高めるには、滞在中の利便性やサービスの質だけでなく「自分に合った提案が受けられるかどうか」が体験価値を大きく左右します。

また、顧客の行動データを分析・活用することで、顧客対応の質を高めるだけでなく、サービスそのものの改善や業務負荷の軽減にも繋げることが可能です。

パーソナライズされた滞在体験の提供

宿泊前の段階で、顧客が自社サイトを閲覧し、施設やサービスに関心を寄せているケースは多く見られます。そのため、宿泊前に確認していた内容や過去の利用履歴、顧客の属性データなどをもとに、滞在中に関心の高い施設やアクティビティを的確に提案することが、顧客体験の向上に繋がります。

こうした提案を実現するには、興味関心の高いカテゴリやサービスに関するデータを事前に取得・分析し、それをもとに優先度の高い情報から顧客へ届けていくことが求められます。

このような場面では、コンシェルジュからの口頭説明に加えて、デジタルチャネルを通じて補完することも有効です。

例えば、宿泊前やチェックイン時にアプリをダウンロードしてもらい、館内滞在中にショップへの来店が検知された際に、リアルタイムでおすすめ商品やクーポンをプッシュ通知するといった施策により、サービスの利用促進や売上向上にも繋げることができます。

関連:パーソナライズとは?BtoB / BtoCでの施策例や実現に必要な4つのデータと注意点

顧客理解をもとにしたサービス改善と業務効率化

蓄積された顧客データは、滞在中の提案だけでなく、サービス設計や業務フローそのものの見直しにも活用できます。例えば、アクティビティの参加傾向や人気サービスの分析を通じて、不要なサービスの棚卸しや新たな顧客層向けの施策立案が可能になります。

また近年では、トータルエクスペリエンスという考え方のもと、顧客体験(CX)と従業員体験(EX)の両立を意識した取り組みも広がりつつあります。

例えば、スマートチェックインの導入では、宿泊者はスマートフォンで事前に手続きを完了でき、到着時はQRコードをかざすだけで入室が可能になります。これにより、チェックイン時の待ち時間が削減されるだけでなく、従業員側の業務負荷も軽減され、より丁寧な接客に注力できるようになります。

このように、宿泊前・滞在中・滞在後といった顧客接点を通じて一貫した体験を設計することで、顧客満足度やロイヤルティの向上が期待できます。

顧客体験の向上に向けて顧客データを活用したプロジェクトを進めるうえで必要なことについて、詳しくは下記の無料動画をご覧ください。よくある失敗例を紹介した後に、失敗しないために必要なこと・押さえておきたいポイントについても紹介しています。

無料動画:顧客体験の改善に向けて|CXプロジェクト成功に必要な3つのポイント

ホテル・旅館業界のデータ分析・活用事例

ニセコ町の宿泊事業者

北海道ニセコ町の宿泊事業者のデータ分析・活用事例を紹介します。

ある宿泊事業者は、以前まで海外観光客の予約リードタイムを定量的なデータをもとに把握できておらず、キャンペーンなどを一律で実施していました。それらを解決するために、データ収集・分析プラットフォームを利用し、旅行者の国籍によって予約が活発になるタイミングが異なることが判明しました。

その分析結果をきっかけに、プロモーションの実施時期を国別に変えることも検討すべきであると実感し、オーストラリアの旅行者には1年前からプロモーションやキャンペーンを展開、中国をはじめとした東南アジアからの旅行客に対しては予約が活発になるシーズン前に集中的にキャンペーンを展開するなど、データを踏まえた取り組みを実践できるようになりました。

出典:「観光地域づくり法人による宿泊施設等と連携したデータ収集・分析事業」(観光庁)

下呂エリアの宿泊事業者

岐阜県下呂エリアの宿泊事業者のデータ分析・活用事例を紹介します。

下呂エリアのとある宿泊事業者は、ビジネスパーソンの需要が一定数あると感じていたものの、宿泊客の大多数が一泊二食プランを利用していることから、素泊まりプランといった需要に適したサービスの検討を進めていませんでした。しかし、さらなる集客力の向上を図るため、データ収集・分析プラットフォームを利用してビジネスパーソン向けのプラン作成の検討を始めました。

利用客の食事タイプを性別や年齢別に分析したところ、素泊まりや1泊朝食付きのプランも一定数需要があることが改めて判明しました。同時に、素泊まり利用者の約9割が若者層であることも分かりました。

上記の結果を踏まえ、夕食を抜いた1泊朝食プランの充実や、到着時間がはっきりしないために夕食付きプランを申し込まない利用者を対象とした弁当付きプランの検討を進めるなど、分析データを活用し具体的な施策の検討を進めています。

出典:「観光地域づくり法人による宿泊施設等と連携したデータ収集・分析事業」(観光庁)

城崎温泉エリアの宿泊事業者

兵庫県城崎エリアの宿泊事業者のデータ分析・活用事例を紹介します。

城崎エリアでは、宿泊事業者の生産性向上と地域観光消費額の増加を目的に、地域共通PMS(Property Management System)を導入し、宿泊データの収集・分析を行っています。

この取り組みでは、予約・客室・顧客・売上の一括管理を通じて業務の効率化を図り、顧客満足度の向上や従業員の負担軽減を実現しました。また、共通PMSにより宿泊データが事業者内や地域内で可視化され、施設ごとのレベニューマネジメントが可能となりました。

さらに、地域共通PMSで収集した顧客データをCRM(顧客関係管理システム)に連携し、旅行者の属性に応じたメールマーケティングなどの施策を展開しています。観光webアプリの顧客情報とあわせて、飲食店・土産店への誘客や再来訪の拡大、ふるさと納税への活用など、多角的な取り組みを進めています。

このように、地域全体で宿泊データを活用することで、宿泊事業者の生産性向上と地域経済の活性化を同時に実現しています。

出典:「観光分野のDX推進に向けた優良事例集 ~地域一体で進める観光DX~」(観光庁)

これらの事例のように、顧客データ活用に取り組み始めている企業は増えていますが、思うようにプロジェクトを進められないケースは少なくありません。顧客データ活用が進まない原因とプロジェクトの進め方、大手企業のプロジェクト推進例について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:顧客データ活用が進まない6つの原因と解決策|効率的なチーム体制と施策実行までのステップ

ホテル・旅館業界がアプローチを成功させるCDPでのデータ分析・活用

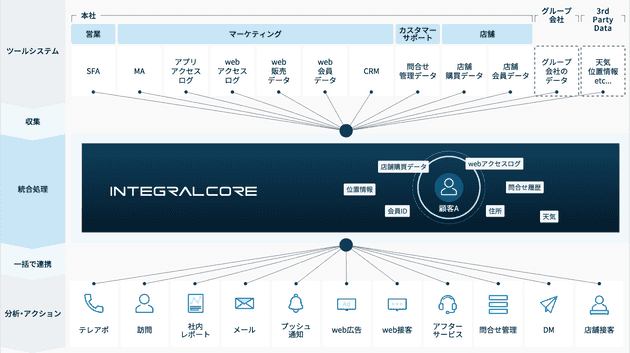

顧客データをもとに顧客理解を進めたり、企業がスピーディーかつより正確なコミュニケーションを提供するためには、顧客データ基盤を整える必要があります。顧客データ基盤は自社で構築することも可能ですが、その顧客データ基盤としてCDPも1つの手段です。

CDPとは「カスタマー データ プラットフォーム:Customer Data Platform」の略称で、企業が持つ顧客データを「実在する個人」に紐づけて統合・管理し、顧客一人ひとりの正確な理解を可能にするプラットフォームです。

関連:CDPとは?機能や部門・業界別の活用例、今後の動向などをまとめて解説

ホテル・旅館業界でCDPを導入することで可能になること・メリットを3つ紹介します。

- 顧客情報の一元化

- 顧客データの分析

- 顧客との適切なコミュニケーション

顧客情報を一元化

CDPは、名前やメールアドレスなどの個人情報、webサイトやアプリでの行動履歴、POSレジの購入履歴、宿泊後のアンケート情報など、顧客に関するすべてのデータを収集し「実在する個人」にデータを紐付けて一元管理できます。

多くの企業では、webサイトやSNS、メルマガ、アプリなどそれぞれのチャネルごとに顧客管理システムを持っており、1人の顧客に対して別々の顧客IDを割り振り、別人として管理されているケースが多々あります。これが、先述した「データのサイロ化」が起きている状態です。

データは顧客単位で紐付けられていなければ、実際は同じ人物が行った行動でありながらもデータ上では別の人物として認識し、顧客を正しく理解できなかったり、誤ったコミュニケーションを行ってしまったりという可能性があります。

ホテル・旅館業界では、よく以下のようなツール・システムや自社構築のプラットフォームが導入・利用されていますが、データのサイロ化を解決するために、CDPはこれらのツール・システムと連携し、顧客データを1つに統合することが可能です。

| ツール名 | webアクセス解析ツール | CRM / SFAツール | EC / 購買データ管理ツール | ID-POS |

|---|---|---|---|---|

| ツールの例 |

・Adobe Analytics ・Google Analytics ・Ptengine など |

・Salesforce ・Synergy! ・HubSpot CRM ・eセールスマネージャー ・F-RevoCRM ・kintone ・Zoho CRM など |

・EC being ・Shopify ・EC-CUBE ・ecforce ・EPR(マクロミル) ・W2 Unified など |

・スマレジ ・airレジ ・ORANGE POS ・POS+retail ・shopping Scan(True Data) ・ユビレジ など |

CDPを導入することで、顧客データが一元化され、1人の顧客として分析できるようになり、オンラインとオフラインを融合させた施策の実施も可能になります。

CDPについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。CDPの機能や役割、ほかのツールとの違いなど、導入前に知っておくべき情報をまとめて紹介しています。

無料資料:CDP検討マニュアル|CDPとは?DMP・CRM・DWH・MAとの違い、導入のタイミング

顧客データの分析

CDPは顧客データを一元管理できるだけでなく、BIツールなどの分析ツールとも連携可能です。分析に必要なデータの整形や統合処理をCDP側であらかじめ行い、分析ツールにスムーズに受け渡すことで、作業の効率化と分析スピードの向上が期待できます。

例えば、CDPは以下のようなツール・システムと連携できます。

| ツール名 | BI / 分析ツール |

|---|---|

| ツールの例 |

・Tableau ・Looker Studio(旧Google Data Portal) ・Yellowfin ・Amazon QuickSight ・DOMO ・Redash など |

ホテル・旅館業界では、予約情報、宿泊履歴、館内施設の利用状況、webサイトやメールでの閲覧履歴、アンケートの回答など、さまざまなチャネルで顧客データが発生します。しかし、それらをただ蓄積しているだけでは、顧客像の把握や改善施策に繋がりません。

分析の前提として、これらのデータを整形・統合し、分析に適した形に加工する必要があります。こうした作業は通常、専門的な知識や時間が求められ、運用コストが課題となります。しかし、CDPはあらかじめ定義した形で必要なデータをスムーズに分析ツールへ連携できるため、データ分析・活用のハードルを大きく下げることが可能です。

例えば「ファミリー層のリピーターが最も興味を持っている時期」や「予約に至りやすいタイミングと接触チャネル」などを可視化し、マーケティング戦略に反映させることが可能です。

CDPと分析ツールの連携で具体的にどのような分析・施策が行えるようになるのかについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。事例や分析・施策の例などを紹介しています。

無料資料:CDPによる顧客理解と分析|BI連携でひろがるデータの可視化

顧客との適切なコミュニケーション

CDPは施策を行うツール(MAツール、プッシュ通知、web接客ツールなど)に連携でき、蓄積した顧客データをもとに適切なタイミング・内容・チャネルでのコミュニケーションを実現します。

例えば、CDPは以下のようなツール・システムと連携することが可能です。

| ツール名 | MA / メール配信 / その他施策 |

|---|---|

| ツールの例 |

・Marketo ・Marketing Cloud Account Engagement(旧 Pardot) ・HubSpot ・Synergy! ・Karte ・DLPO ・LINE ・Repro ・WEBCAS email など |

CDPは分析結果や保有データをもとにセグメントを作成でき、そのセグメント情報をコミュニケーションツールと連携することで、顧客一人ひとりへの最適な情報提供を可能にします。

例えば、ある宿泊者が過去に館内スパやレストランを利用した履歴がある場合、再予約時や滞在前に以前利用したサービスのキャンペーン案内をパーソナライズして送ることができます。一方、まだ利用したことがない顧客には、利用率の高いサービスの初回割引などを訴求する方が適切な可能性があります。

また、直近の予約状況やチェックイン情報と連動することで「当日の交通混雑に応じたチェックイン案内」や「季節に合わせたアクティビティ紹介」なども可能になります。

CDPによって、顧客の状況に合わせたメッセージ配信が実現でき、より良い顧客コミュニケーションが可能となります。その結果、顧客ロイヤルティや再訪意欲の向上が期待できます。

ホテル・旅館業界でCDPを導入した場合の効果やユースケースについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。CDPを導入した際に自社のどのような課題を解決できるのか、より具体的なイメージを掴みたいホテル・旅館業界の関係者さまは、ぜひご活用ください。

無料資料:ホテル業界でのCDPの効果と活用事例