デジタル化が急速に進んだことや、消費者・従業員が企業に求める体験の内容が多様化・高度化したことにより、企業が提供する体験の質が企業の競争力のもととなっています。

本記事では、体験全体を一貫して設計するという視点から注目されている「トータルエクスペリエンス(TX)」の概念について、その意味や4つの要素、実施例や実現するために考えるべきことについて解説します。

トータルエクスペリエンス(TX)とは

トータルエクスペリエンスとは、顧客体験(CX)・従業員体験(EX)・ユーザー体験(UX)・マルチエクスペリエンス(MX)を統合的に設計・最適化する戦略です。これらの体験を連携させて相乗効果を生み出し、ビジネス成果を最大化することが目的になります。

各要素を個別に最適化して最終的にまとめる、といった足し算のような考え方ではなく、横断的に捉え戦略的に設計するアプローチです。

各要素について説明します。

CX(カスタマーエクスペリエンス)

CX(カスタマーエクスペリエンス)は顧客体験を指します。顧客との各接点での体験を最適化することが、ブランド価値と売上に直結します。購買前・購買中・購買後すべてのプロセスで、心地よく一貫性のある体験を提供することが求められます。

関連:顧客体験(CX)向上の成功事例4選!効果的な施策と必要なステップとは?

EX(エンプロイーエクスペリエンス)

EX(エンプロイーエクスペリエンス)は企業で働く従業員の体験を指します。労働環境や職場の人間関係、給与などの待遇、出世、キャリア形成など、仕事に関するあらゆる要素がEXに含まれます。従業員の働きやすさや満足度を高めることは、エンゲージメントや生産性の向上を通じて企業全体のパフォーマンス向上に繋がります。

UX(ユーザーエクスペリエンス)

UX(ユーザーエクスペリエンス)は、ユーザーが商品やサービスを利用する際の使いやすさや満足度を指します。デジタル製品では、直感的な操作やスムーズな導線設計が、ユーザー満足度の向上に繋がります。UXの向上は、リピート率やロイヤルティの強化にも寄与します。

MX(マルチエクスペリエンス)

MX(マルチエクスペリエンス)は、どのデバイスやチャネルからでも一貫して直感的かつパーソナライズされた体験を提供する考え方です。メール・チャット・SNS・スマートスピーカーなど多様な接点を通じて、シームレスな体験を提供することが求められます。

技術の進化により、ユーザーはチャネルを問わず、常にスムーズで一貫性のある体験を受けられることへの期待が高まっています。そのため、スマートフォン・PC・実店舗など、あらゆる接点における統一された体験の提供が、企業の競争力を高めるカギとなります。今後、この傾向はさらに強まると予想されます。

トータルエクスペリエンスが注目された背景

トータルエクスペリエンス(TX)は、デジタル化の加速と、働き方や顧客ニーズの変化に対応するため、注目を集めている考え方です。ガートナーによって、2021年と2022年の戦略的テクノロジのトップ・トレンドの1つとして重要性を指摘されました。

パンデミックの影響により、リモートワークや非対面の顧客接点(タッチポイント)が一般化し、デジタルチャネルの重要性が飛躍的に高まりました。この変化により、顧客と従業員の双方に優れた体験を提供することが、企業の競争優位性の維持や成長に直結する重要な要因と認識されるようになりました。

特に近年では、従業員体験(EX)と顧客体験(CX)の相互作用にも注目が集まっています。中でも、サポート部門や店舗スタッフなど、顧客接点に立つ従業員の体験がそのまま顧客満足度に影響するため、両者を一体として設計・改善する必要性が高まっています。

一方で、多くの企業では顧客体験(CX)・従業員体験(EX)・ユーザー体験(UX)・マルチエクスペリエンス(MX)などが、それぞれ別々の部門や施策で管理されているのが実情です。このような分断、いわゆる「体験のサイロ化」が、全体の体験価値向上を妨げてきました。

こうした背景を踏まえ、各体験を統合的に設計・最適化するトータルエクスペリエンスのアプローチが注目されています。トータルエクスペリエンスは、顧客ロイヤルティと従業員エンゲージメントの両方を高めるための戦略的アプローチとして、多くの企業にとって不可欠な視点となりつつあります。

トータルエクスペリエンスの実施例

スマートチェックインによる体験の再設計

ホテルにおける代表的な課題の1つは、チェックイン時の混雑やフロント業務の負荷です。これに対して、モバイルアプリとIoT技術を活用したスマートチェックインの導入により、体験の質を大きく改善することができます。

-

顧客体験(CX)

- 宿泊者は、事前にスマートフォンで予約・チェックイン手続きを済ませることで、到着時は専用端末にQRコードをかざすだけでスムーズにチェックインが可能となります。

-

従業員体験(EX)

- フロント対応にかかる時間や人的負荷が軽減されることで、従業員はより質の高い接客やトラブル対応などにリソースを集中できるようになります。業務効率の向上と、働きやすい環境づくりにも寄与します。

診療プロセスのデジタル化による利便性と負担軽減

医療機関においては、予約の取りづらさや受付・診療における待ち時間の長さなど、患者体験に関する課題が多く存在します。これらに対して、オンライン予約や受付自動化、問診票の事前入力などの取り組みが進んでいます。

-

顧客体験(CX)

- 患者はスマートフォンやPCを通じて、事前に予約・問診を済ませることで、来院から診療までの流れがスムーズになります。長時間の待機や手続きの煩雑さが解消され、より安心して診療を受けられるようになります。

-

従業員体験(EX)

- 事務スタッフや医療従事者の業務が一部自動化されることで、対応工数が削減され、本来の業務である診療やケアに集中しやすくなります。結果として、業務の質や従業員満足度の向上に繋がります。

リアルとデジタルを統合した購買体験の提供

アパレル業界では、店舗とECサイトの連携によって、一貫性のある購買体験を提供する取り組みが進んでいます。店舗内に設置されたデジタルディスプレイやスタッフ用の端末から、リアルタイムの在庫情報を確認できる環境が整備されつつあります。

-

顧客体験(CX)

- 店頭で在庫がない場合でも、その場でECサイトに繋げて購入手続きを完了できるなど、チャネルを横断したスムーズな体験が実現します。また、過去の購買履歴や嗜好データを活用したレコメンドにより、パーソナライズされた提案を受けることができます。

-

従業員体験(EX)

- 在庫確認やEC誘導などの業務負荷が軽減され、接客の質と効率が向上します。さらに、顧客データをもとにした接客により、スタッフ自身も提案のしやすさややりがいを感じやすくなる環境が整います。

このように、顧客と従業員の体験を切り離さずに設計・運用することが、組織全体のパフォーマンスと持続的な競争力の向上に繋がります。

トータルエクスペリエンスを実現するために考えるべきこと

顧客体験(CX)と従業員体験(EX)を一連の流れとして捉える視点を持つ

顧客体験と従業員体験を個別に考えると、KPIや施策が部署単位で分断されやすく、別々の施策として進めると、かえって全体の体験価値が低下するリスクがあります。

例として、アパレル業界のよくあるケースを紹介します。ある企業が、顧客満足度の向上を目指すため、パーソナル接客や提案力の強化に取り組みました。具体的には、過去の購入履歴やECサイトの閲覧履歴などをもとに、一人ひとりに合った商品を提案する接客を推奨し、スタッフの提案内容や成果を評価指標に組み込むことで、現場の接客力の向上を目指しました。

しかし、顧客情報が複数のシステムに分散していたため、確認作業が煩雑になり、さらに提案ミスによる評価が下がることへの不安がスタッフにプレッシャーを与えてしまいます。その結果、モチベーションの低下や接客品質の劣化を招き、最終的には顧客満足度や売上にも悪影響を及ぼすことが懸念されました。

こうした状況を防ぐためには、顧客体験と従業員体験を別々のものではなく、相互に影響し合う一連の流れとして捉える視点が重要です。そのためには、顧客と従業員のタッチポイントを丁寧に整理し、両者が交わる接点を特定することが有効です。特に、カスタマーサポートや店舗、営業、チャットなどの領域は、顧客と従業員が直接関わる機会が多く、体験設計の視点で重点的に見直すべきポイントとなります。

共通の価値基準やビジョンを設定する

トータルエクスペリエンスを効果的に推進するためには、企業全体で共通の価値基準やビジョンを設定することが重要です。

例えば「顧客にストレスのない体験を届ける」という価値基準を全社で共有すれば、顧客体験の観点では、プロダクトやサービスの使いやすさ・心地よさを追求する方向性が生まれます。同時に、従業員体験の観点では、それを支える業務フローやシステムを従業員にとって扱いやすく、負担が少ないものにしていこうという視点が自然と育まれます。

このように共通の価値基準があることで、部署ごとの取り組みが部分最適に陥ることなく、体験全体の一貫性や整合性が保たれます。

従業員のユーザー体験(UX)改善と顧客の体験向上の繋がりを意識する

従業員向けのユーザー体験(UX)の改善が、間接的に顧客体験の向上にも繋がるという視点を持つことも重要です。

例えば、社内で使用しているCRMツールが使いにくい場合、カスタマーサポート担当者が情報を探すのに時間がかかり、顧客対応が遅れてしまうケースがあります。その結果、顧客体験の質を下げてしまう可能性があります。

このように、顧客に直接触れる部分だけでなく、それを支える業務やツールの使いやすさなどの従業員側の体験も、顧客の満足度に大きな影響を与える要素です。トータルエクスペリエンスを実現するには、エンドユーザーだけでなく、社内の運用者や関係者の体験も含めて、全体最適を目指す視点が求められます。

トータルエクスペリエンスを支える基盤

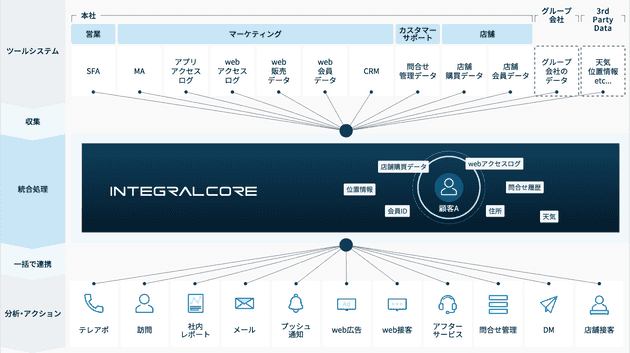

企業内には顧客の行動履歴や購買履歴、スタッフとの接点、アプリやwebでの操作ログなど、さまざまな体験データが存在しています。しかし、このような情報が部門やチャネルごとに分断されたままでは、パーソナライズやタイムリーな対応が難しくなり、顧客に一貫した体験を提供することができません。

トータルエクスペリエンスを実現するためには、顧客体験(CX)・従業員体験(EX)・ユーザー体験(UX)といった複数の体験を、個別ではなく一連の流れとして設計・運用していくことが不可欠であり、その繋がりを支えるのが、体験の根拠となるデータの統合と活用です。

そこで有効なのが、CDPです。CDPとは「Customer Data Platform(カスタマー データ プラットフォーム)」の略称で、企業の顧客に関するデータを管理し、顧客一人ひとりを理解するための基盤のことです。CDPは、複数のチャネルにまたがる顧客データを一元管理し、リアルタイムでの分析やパーソナライズ施策の実施を可能にします。

関連:CDPとは?機能や部門・業界別の活用例、今後の動向などをまとめて解説

これにより、顧客体験(CX)だけでなく、従業員体験(EX)、ユーザー体験(UX)、マルチエクスペリエンス(MX)など、あらゆる関係者の体験価値を高めることができ、結果として組織全体の競争力の強化にも繋がります。

CDPを導入する際に知っておきたいポイントについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。CDPの機能や役割、ほかのツールとの違いなど、導入前に知っておくべき情報をまとめて紹介しています。