「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉や、また同時に「デジタル化」という言葉を耳にする機会は多いかと思います。共通している部分もありますが、これらはそれぞれ異なる考え方で、各所とコミュニケーションをするうえで共通認識を持っていないと齟齬が起きやすい言葉です。

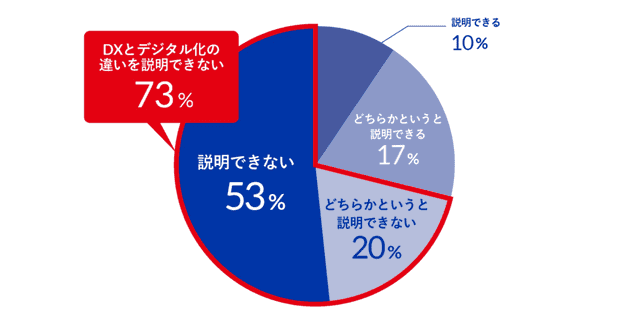

事実、日本企業の管理職の方でもそれぞれの明確な違いを述べられないと回答しています。2021年にドリーム・アーツ社が行った「大企業の管理職1000名に聞いた「DX/デジタル化」に関する調査」によると、DXに取り組んでいる企業は59%にのぼる一方で、DXとデジタル化の違いについては、74%が説明できないと回答しました。

意味の違いを具体的に理解することで、DXやデジタル化に関する業務をより円滑に進められるようになります。

本記事では、DXとデジタル化の違いを例を交えながら紹介します。

DXとデジタル化の違いは「目的」

デジタル化は、手段をアナログからデジタルに変えること

デジタル化は、今までアナログで行っていた手段をデジタルに変えることを目的とした言葉です。

ハンコが必要だった書類のフローを電子サインで可能にしたり、紙で管理していた顧客の名簿をCRMツールを導入することでデジタルで管理したりなど、デジタル技術を取り入れて、アナログで行っていた業務から切り替えることをデジタル化といいます。

ただし、単にシステムを導入して、業務を行うための手段をアナログからデジタルに変えただけでは、デジタル化は達成できても、DXを達成とは言えません。

DXは、デジタル技術を活用して競争力を強化する

DXは、アナログだった手段をデジタルへの移行(=デジタル化)を経て、業務効率化・生産性向上の先にあるビジネスモデルの変革までも視野に入れて取り組むものです。

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、元々は2004年にスウェーデンのウメオ大学教授であるエリック・ストルターマンらが発表した論文「Information Technology and The Good Life」の中で提唱された概念が起源と言われています。この論文の中でDXは「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と定義されています。

日本では、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」の中で、DXの定義を以下のとおり紹介しています。

企業が外部エコシステム(顧客、市場)の破壊的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネス・モデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること。

引用:経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

このように、どちらの概念を見てみても「IT化」「デジタル化」という言葉を使ってDXの概念を提唱しています。これらが、多くの方がデジタル化とDXを混合してしまう1つの要因かもしれません。

例えば、DXの成功事例でよく耳にするJapanTaxiでは、タクシーの配車依頼がスマホアプリだけで完結する日本初のアプリ「日本交通タクシー配車」をリリースしました。

デジタル化の文脈で見れば、長年、タクシー乗り場や路上で顧客を案内したり、電話からの問合せをオペレーターが引き継いただりなどアナログで行っていた配車依頼を、アプリというデジタル技術に置き換えることができた点が成功と呼べるでしょう。しかし、単にアプリを導入するだけでは、DX推進とは呼べません。

アプリには、顧客が好きな時に好きな場所でタクシーを呼ぶことができ、到着までの時間が表示されたり、今タクシーがどこを走っているのか表示されるGPS機能が揃っています。また、リリースから翌年にはネット決済のサービスを追加され、配車依頼から決済までアプリ1つで完結させました。

従来、タクシー乗り場や路上で通りかかるのを待つしかなかったタクシーの不便さをなくしたことにより、顧客へタクシーという漠然とした交通手段の利用ではなく、明確にJapanTaxiを利用してもらうえるよう促すことに成功しました。競合との差別化を図り、競争力強化に繋がった例であると言えます。

JapanTaxiは、競争力の強化では留まらず、現在はタクシーを「走るセンシングカー」としての可能性を考え、GPSの位置情報を、道路状況の改善などの社会の有用な手段として活用できるのではないかと考え、タクシーのイメージを変えるために、DX推進を今もなお進めています。

このように、デジタル化はDX推進の手段の1つです。導入したデジタル技術で企業を強くさせるためには何ができるか、どのような変革がもたらせることができるかを考え、全体戦略を練ったり、導入するシステムを検討したり、組織構成を組み替えたりすることが、DXの推進のうえでは必要です。デジタル化自体をDXの目的としないよう、違いを理解してDX推進を行いましょう。

DXには「守り」と「攻め」の2種類がある

加えて、DXには、攻めのDXと守りのDXの2種類が存在し、どちらを目指すかによってデジタル化の重みや優先度が異なります。

守りのDXは、自社でコントロールできる改革がテーマになっており、社内の業務効率がメインの目的です。そのため、一部の部署や役割などでデジタル化を行うことで目的を達成できる場合もあります。

一方で、攻めのDXは、顧客を中心としたステークホルダーや自社だけではなくエコシステムをも巻き込む改革がテーマであり、自社製品の提供価値向上や顧客接点の抜本的改革がメインの目的です。そのため、守りのDXのように一部の限られた範囲のみをデジタル化するだけでは、目的の達成は難しいです。

関連:「攻めのDX」とは?守りのDXとの違い、攻めのDX推進に必要なこと

必要なデータの管理をアナログからデジタル化した後、それらを一括で収集し、関係者が常に確認できる環境作りが重要です。そのために、システム・ツールの導入や場合によっては開発が必要になります。

また、攻めのDXは、各部署の調整が必要になり、初期はスコープを狭めてスタートするにしても全社で目的のために進めることが重要です。

業務別に見るDXとデジタル化の違い

DXとデジタル化の違いについて概念的に分かったところで、具体的に部署や業務に落とした時にどのような違いがみられるか、以下の3つに分けて例を交えながら説明します。

クリックすると該当の説明部分までスキップできますので、担当業務・所属部署に近い項目をご覧いただくと、よりDX推進の具体的なイメージを掴めるかと思います。

マーケティング部のDXとデジタル化

メーカーなどでよく行われる企業へのロイヤルティを高めるための工場見学などのイベントを例にして説明します。

現在の状況として、申込者や当日の参加者などの顧客管理をすべて紙の手書きで収集しており、イベント後のフォローも手作業で名簿を作成し、アナログで管理を行っているケースを想定して、デジタル化とDXの取り組みについて考えていきます。

デジタル化

MAなどを導入し、顧客のイベント参加申し込みやほかの申込みなどの管理をデジタルで行えるような環境を作ります。また、当日の参加者の管理をアナログからデジタル化する方法の1つに、来場者全員にQRコードを発行し、当日はQRコードを読み取るだけで来場者が管理されるような仕組みがあります。こういった方法を導入することで、参加者の管理もデジタル化することが可能です。

守りのDX

MAツールを利用し、当日の来場者へ自動でお礼メールを送信する仕組みを作ることで、手作業で行っていたフォローを自動化し、マーケティングの業務効率の向上に繋げることができます。また、参加者を分析しダッシュボード化で見える化することで、イベントの効果を部署内で共有することができ、次回の施策への意思決定のスピードをあげることができます。

関連:BIツールのダッシュボードとは?ダッシュボード画面の例と構築のポイント

攻めのDX

工場見学などの企業が主催するイベントに参加する方は、企業や商品への関心が高く、その後も継続的に商品を購入してくれる可能性が高いです。ロイヤル顧客への転換やさらなる関係性の構築のために、イベントで獲得したデータをもとに小売会社と共同でクーポンを発行したり、新商品の情報をメールやメッセージアプリなどでダイレクトに届けるなど顧客とのコミュニケーション方法を見直すことで、顧客一人ひとりへの購買促進を可能にします。

カスタマーサポートのDXとデジタル化

メーカーや製造小売、小売などで設けられているカスタマーサポート部門を例にして説明します。

現在の状況として、顧客から電話で来た問合せを対応したオペレーター個人が、記録しアナログで管理を行っているケースを想定して、デジタル化とDXの取り組みについて考えていきます。

デジタル化

カスタマーサービスプラットフォームなどを導入し、問合せ内容をデジタルで一元管理します。

守りのDX

メールや問合せフォームでの問合せ受付、チャットボットでの問合せ受付・対応の仕組みを導入し、問合せ選択肢を広げつつも電話により拘束される時間を削減しオペレーターの業務負担を軽減を実現します。

また、問合せ内容を一元管理し、顧客ごとに管理することで、業務改善にも繋がります。オペレーターが代わった場合やほかのチャネルから問合せを受け付けた場合でも、システムに情報を見に行くだけで、今までのやりとりや似たような質問への回答事例を確認でき、誰でも対応が可能な環境を整えることができます。

攻めのDX

カスタマーサポートから得た顧客からの質問事項を整理し、マーケティング部に展開することで、マーケティング部でアプリやwebサイトでよくある質問として掲載したりチャットボットに組み込みことで、顧客へ電話以外のサポートの選択肢を促すことができます。また、開発部署に展開することで、既存商品の見直しのきっかけとなり、商品やサービスの高度化を図ることができます。

営業部のDXとデジタル化

不動産などの対面営業モデルで、営業部署を持つ支社とマーケティング部署を持つ本社が分かれている場合の営業活動を例にして説明します。

現在の状況として、営業支社が顧客に紙の書類に記入してもらうなど顧客情報を紙で管理しているアナログのケースを想定して、デジタル化とDXの取り組みについて考えていきます。

デジタル化

顧客への情報記入のオペレーションは、紙からタブレットの利用や事前のスマートフォンの受付などに替え、アナログ記入を廃止します。また、CRMを導入し、タブレットで入力された顧客情報をCRMで一括管理します。

守りのDX

CRMに顧客情報や営業活動の情報、最終接触日などを管理し、営業活動の効率化・省力化を実現します。

攻めのDX

営業支社のCRMと本社のマーケティングのMAを連携させ、顧客の一連の動きを把握します。これにより、一度話をしてから休眠していた顧客が再び広告やwebサイトなどマーケティング側で行っている施策に接触し、再検討したタイミングを可視化することができます。顧客側からも再検討のタイミングで営業から直接連絡ができるため、検討の幅が深まります。このように顧客とのコミュニケーション改善に繋げることができます。

DX推進の成功のポイント

DXを進めるうえで一番重要なのは、目的をブラさないことです。

よくある失敗例としては、進めていく中で当初の目的からズレてしまい、デジタル化が目的になってしまうことです。システムを入れる、データを使うこと自体が目的になってしまうと、DXをうまく推進させることは難しいでしょう。

無料資料:顧客データ活用が進まない6つの原因と解決策|効率的なチーム体制と施策実行までのステップ

「既存の商品・サービスの高度化や提供価値向上」や「顧客接点の抜本的改革」などの実現したい目的に対して、どのようなシステムを導入するのが良いのか、どのような組織編成を行うか、内部リソースでは足りない部分はどこかを整理して進めていくことが成功のポイントです。

また、DXのプロジェクトは長期に渡ることを前提に進めていきましょう。システムやツールを入れただけですぐに達成されるものではありません。小さなゴールをいくつか定め、長期的にPDCAを回すことが大切です。

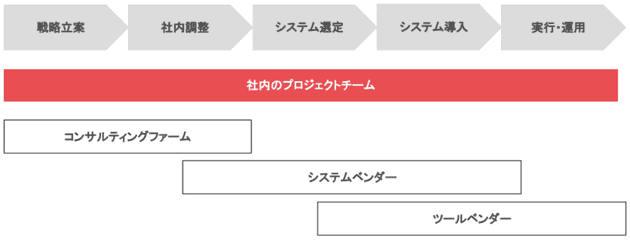

外部リソースを上手く使うことも大切です。社内のメンバーの方はトップマネジメントにフォーカスし、 またプロジェクトメンバーの各ファンクションは外部に頼るのも、DX推進の体制を整えるための戦略の1つです。

例えば、前端の目的設定や戦略の作成はコンサルティング会社に、開発やシステム提供を開発ベンダーに相談するなど、使い分けることが重要です。

無料資料:DX推進ガイド|デジタル化の課題と組織改革のヒント

DX実現のために欠かせないデータの活用

デジタル化にもDX推進にもデータの活用は必要ですが、特にDXの成功には、データの活用が欠かせません。DXにより実現したい目的を定めたら、データの準備やシステムの選定を行いましょう。

大まかではありますが、データ活用のプロジェクトは下図のように進んでいきます。

DX推進の成功のポイントでも述べましたが、基本的には社内のプロジェクトチームが主体となり、足りない知識やリソースを外部リソースを上手く使って進めることがポイントの1つです。

また、一方で外部のベンダーに丸投げにしてしまうことは、非常に危険です。あくまで主体は社内のプロジェクトメンバーが握り、支援という形で外部リソースを使うことをおすすめしています。

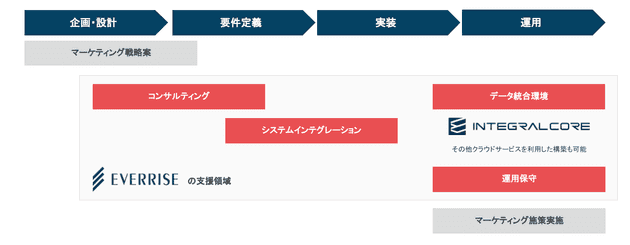

外部リソースの1つとして、弊社EVERRISEもご支援が可能です。

EVERRISEは「DXをテクノロジーで加速させ、人が輝く未来を作る」をミッションとしています。元々アドテクの基盤開発を行っており、超大量アクセス、超大量データ、高可用姓システムの構築を強みとしています。

上段で提示した図ですと、システムベンダーのポジションにあたります。そのため、戦略を立てた後の実際にデータ活用していくフェーズに入った際、データの設計や実装、運用・実行などのフェーズでお手伝いいたします。

下図の赤色の部分が、EVERRISEのご支援領域になります。

データ活用のフェーズにおいて、多くの企業のプログラムが下記のような課題に直面します。

- 共通のKey情報がない

- Key情報を持つデータが少ない

- データボリュームが足りない

- 統合の優先順位がわからない

- データの品質が悪い

これらの課題を放置したままデータ活用のためのツール導入やシステム開発を進めてしまうと、工数が膨らんでしまう可能性があります。加えて、統合したデータの質が悪い場合は、業務や施策の質に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。

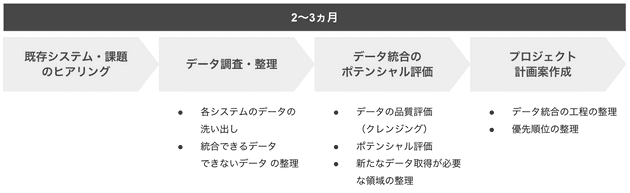

DX推進への着手を検討している企業さまが上記のような課題に直面することを防ぎ、着実にデータを活用できる状態を整備するために、弊社EVERRISEが提供しているのが「データ統合アセスメントサービス」です。こちらのサービスでは、スムーズにデータを統合し活用できる状態まで構築できるよう、データの整理や品質評価、プロジェクト計画の作成までをサポートします。

データ活用の目的やフェーズに合わせて、データを活用できるようになるための提案を行い、御社のDX推進をサポートします。データ統合アセスメントサービスについて、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:データ統合アセスメントサービスご紹介資料

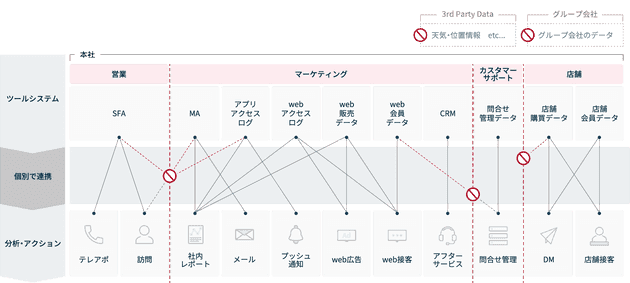

加えて、特に攻めのDXの文脈で多くの企業が陥りがちなのが「データのサイロ化」です。データのサイロ化とは、各部署・各部門・各システムでデータがバラバラに管理されている状態を指します。

関連:データのサイロ化とは?2つの原因と解決策、サイロ化を解消するツールを紹介

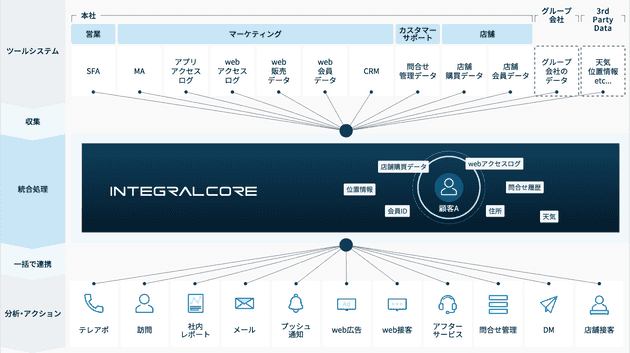

データのサイロ化を解消し、攻めのDXを推進するための手段の1つにCDPの利用があります。

CDPとは「カスタマー データ プラットフォーム:Customer Data Platform」の略称で、顧客理解を目的としたデータプラットフォームです。CDPを導入するとオンライン・オンライン問わず顧客データを一元管理することができ、一人ひとりの顧客をより詳しく分析できるようになります。また、各種BIツール・コミュニケーションツールとも連携することで、分析結果をもとにしたマーケティング施策の実行が可能です。