売上やLTVの向上には、顧客一人ひとりのニーズや行動の背景を理解し、それに応じたコミュニケーションを構築することが重要です。

そのためには、webサイト・アプリなどでの行動・傾向を可視化する「ユーザー分析」と、購買履歴や利用傾向をもとに顧客理解を深める「顧客分析」の両方を、連続したプロセスとして捉える視点が欠かせません。

本記事では、ユーザー分析・顧客分析の重要性とアプローチ別の2つの分析手法、分析を阻む問題とその解決策について紹介します。

ユーザー分析・顧客分析とは

「ユーザー分析」や「顧客分析」が指す分析内容について、厳密な定義はありませんが、一般に次のような分析を指す言葉として使われることが多いです。

ユーザー分析は、UXの改善やCVRの向上などを目的に、webサイト・アプリの匿名ユーザーを含む訪問者のデータを利用して、ユーザーの行動や傾向を可視化・分析することを指します。クリック・閲覧・離脱といった行動ログをもとにユーザーの意図や課題を把握し、web接点での体験の最適化を目指します。

顧客分析は、主に自社と接点を持った既存顧客を対象に、属性情報・購買行動・利用履歴などのデータを利用し、顧客理解を深めてより適切なアプローチや戦略を導き出すための分析を指します。主に、CRM施策の最適化やLTV(顧客生涯価値)最大化を目的に用いられます。

本記事では、上記を前提としてユーザー分析・顧客分析について説明します。

ユーザー分析と顧客分析の関係性

ユーザー分析と顧客分析は、対象とするユーザー・用いるデータ・使用するツールが異なるため、実務においては別々のアプローチとして扱われることが多いです。具体的には、データを管理しているツールやシステムが異なったり、分析を行う担当者や部署が異なったりすることで、両者の分析プロセスが分断されることが少なくありません。

しかし、本質的にはどちらも「顧客を深く理解し、より良い体験やビジネス上の成果に繋げること」を目的としている点で共通しており、顧客のライフサイクル全体にまたがる連続的な分析プロセスと位置付けることができます。

具体的には、web上での初回接点を捉えるユーザー分析から、購入後の関係強化を目指す顧客分析まで、顧客の体験全体における連続したプロセスとして捉えることが可能です。

よって、ユーザー分析と顧客分析を分離して考えるのではなく「一貫した顧客理解のプロセス」として統合的に設計・活用することが、より実効性のあるマーケティング戦略の構築に繋がります。

本記事では、区別されることが多い両者を分断的に捉えるのではなく、顧客理解を深め、ビジネス成果に繋げるための連続的な分析手法として紹介します。

ユーザー分析・顧客分析の重要性が増している理由

近年、マーケティングの潮流は「企業視点から顧客視点」へと急速にシフトしています。

世界的に有名なアメリカの経営学者であるフィリップ・コトラー教授は、テレビや新聞などで広く認知させるマーケティング2.0や、セグメント別に認知させて契約まで至るマーケティング3.0を経て、個別の体験を提供することの重要性を説いた「マーケティング4.0」を提唱しました。

マーケティング4.0では、消費者は製品やサービスを購入するだけでなく、購入したことによって自らの「精神的欲求を満たすこと」を重視するようになっています。そのため、表面的な属性や履歴だけでなく、行動や意図の深層まで理解するためのユーザー分析・顧客分析が欠かせません。

ユーザー分析・顧客分析のメリット

ユーザー分析・顧客分析を行うことには、下記のようなメリットがあります。

- 顧客理解を深められる

- 施策の効果測定と改善に活かせる

- 顧客のロイヤル化・LTVの向上に繋げられる

顧客理解を深められる

ユーザー分析・顧客分析は、ターゲットとなる顧客がどのようなニーズを持ち、どのような行動をとっているのか、さらにはその背景にある心理や価値観までを把握するための手がかりとなります。

近年では、ライフスタイルや嗜好が多様化・複雑化しており、顧客のニーズを一括りにすることは困難になっています。また、顧客が製品を購入したりサービスを利用したりする動機や、求めるコミュニケーションの手法、心に響くポイントも人それぞれです。

こうした状況の中で、ユーザー分析・顧客分析を通じて特定の顧客群の傾向や、個々のインサイトを掘り下げることで、より深い顧客理解が可能になります。

関連:顧客理解を深める5つのステップ|行動と心理の両軸から顧客を捉える方法

施策の効果測定と改善に活かせる

ユーザー分析・顧客分析は、実施したマーケティング施策がどのような成果を生み出したのかを定量的に評価する手段としても有効です。

仮説に基づいて施策を実施した際、その結果を検証することで、スピーディーに次の改善アクションに繋げることが可能です。

例えば、多角的に施策を実施・検証することで「実はオフライン施策が成果を支えていた」といった新たな発見が得られる可能性もあります。

また、施策の効果が可視化されることで、その後の意思決定がスムーズになり、より適切な施策に繋がります。その結果、PDCAサイクルの回転も早まり、継続的な改善が加速していくことが期待できます。

関連:デジタルマーケティングの効果測定の方法と指標、分析に役立つツール

顧客のロイヤル化・LTVの向上に繋がる

ユーザー分析・顧客分析は、購入後の行動や継続状況、解約リスクなどの傾向を把握するための手がかりとなり、既存顧客との関係性を深めるうえで重要な役割を果たします。

顧客との継続的な関係性の中で「いつ・どのような対応を取るべきか」を見極めることができれば、離脱の抑止やリピートの促進といった施策に繋げることができ、結果としてLTVの向上に貢献します。

また、傾向を把握するだけでなく、顧客一人ひとりの行動や反応の背景まで深く理解することで、ロイヤル顧客の育成や休眠顧客の再活性化といった、関係強化の施策をより正確に設計できるようになります。その結果、単なる売上向上にとどまらず、中長期的な顧客価値の最大化に繋がります。

関連:顧客ロイヤルティとは?数値化するための指標と向上施策の成功事例

ユーザー分析・顧客分析に有用なフレームワーク

顧客ライフサイクル

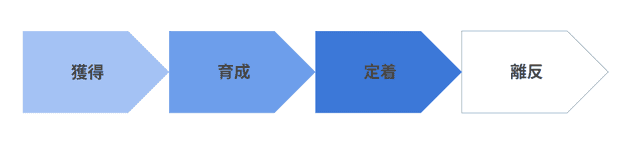

顧客ライフサイクルとは、顧客がブランドやサービスと関係を持ってから離脱に至るまでの一連のステージを段階的に捉えるフレームワークです。顧客を「獲得 → 育成 → 定着 → 離反」といったフェーズに分類し、それぞれの段階に応じて最適なマーケティング施策を設計・実行するために活用されます。

例えば、新規顧客の獲得フェーズでは、広告出稿やキャンペーンによる認知拡大が効果的です。既存顧客の定着フェーズでは、メールマーケティングやポイント付与など、ロイヤルティを高める施策が求められます。また、離反が懸念される顧客に対しては、アンケートや限定オファーといった再活性化施策によって解約を未然に防ぐことが重要です。

このように、顧客ライフサイクルを軸に顧客との関係性を把握することで「いつ・誰に・何を・どのように」アプローチすべきかを論理的・体系的に整理することが可能となります。結果として、施策の優先順位や実行タイミングの判断精度が高まり、限られたリソースを最大限に活かした戦略的なマーケティングが実現できます。

カスタマージャーニーマップ

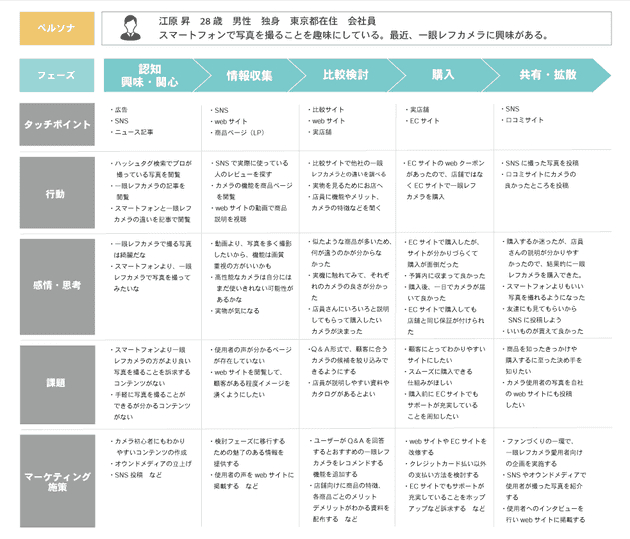

カスタマージャーニーとは、ユーザーが自社の製品・サービスを認知し、購入・利用に至るまでの一連の体験プロセスや、特定のブランドとの関係性の中でたどるステップを指します。そのプロセスにおけるユーザーの行動・思考・感情などを、時系列で整理・可視化したものが「カスタマージャーニーマップ」です。

カスタマージャーニーマップを活用することで、各フェーズにおけるユーザーのタッチポイントを明確にし「何をしているのか」「何を考えているのか」「どのような感情を抱いているのか」などの仮説を立てるのに役立ちます。

例えば、上図のように「SNSで商品を知る → webサイトで詳細情報を調べる → 実店舗で類似商品と比較する → 実店舗で購入する → SNSで口コミを投稿する」といった一連の流れが、ひとつのカスタマージャーニーの例です。

カスタマージャーニーマップを作成することで、ユーザー視点での顧客体験や潜在的な課題を構造的に整理できるだけでなく、関係者間での認識を統一し、組織横断的な施策設計や連携強化にも繋がります。

関連:カスタマージャーニーとは?効果的なマップの作り方と2つの活用事例

ファネル構造

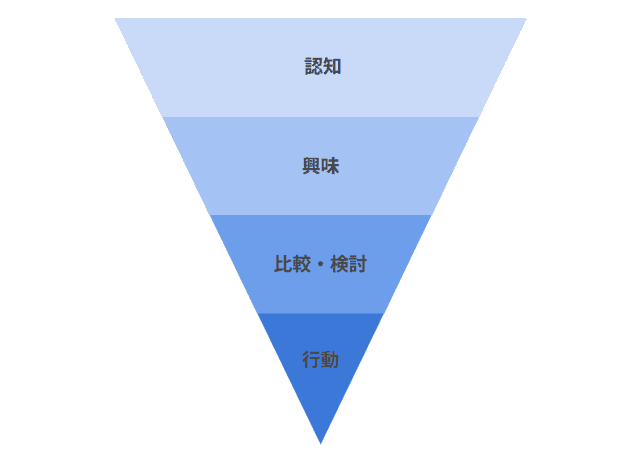

ファネル構造とは、ユーザーがwebサイト・アプリ上で最終的な目的に至るまでの行動ステップを、段階的に捉えるためのフレームワークです。上位には多くのユーザーが流入し、ステップを進むごとにユーザー数が徐々に減少していく構造が漏斗(ファネル)の形に似ていることから、この名が付けられています。

例えば、下記のようなユーザー導線はファネル構造の典型例です。

- SNSで商品を知る(認知)

- 商品詳細ページを閲覧し、興味を持つ(興味)

- 類似商品の比較ページで検討する(比較・検討)

- ECサイトで購入に至る(行動)

このように、ユーザーが段階的に意思決定を進めていくプロセスを可視化することで、どのステップで離脱が多く発生しているかを把握しやすくなります。

改善すべきポイントを構造的に捉え、優先順位をつけて最適な打ち手を設計するための思考の枠組みとして、広く活用されています。

ユーザー分析・顧客分析の2つの手法

フレームワークを活用することで、ユーザーとの関係性や行動プロセスを構造的に整理できます。しかし、フレームワークはあくまでも仮説を立てるための枠組みであり、それ自体は実際の顧客の行動や心理を裏付けるものではありません。

仮説の妥当性を把握し、精度を高めるためには、定量・定性の両面から顧客を多角的に分析することが重要です。こうした分析により、フレームワークから導き出された仮説を検証・補完し、より実態に即した顧客理解に繋がります。

ユーザー分析・顧客分析における代表的な手法を「定量分析」と「定性分析」というアプローチの違いに着目して紹介します。

定量分析

定量分析は「何が起きているのか」を数値で把握するためのアプローチです。顧客全体や特定のグループに共通する特徴や行動傾向を統計的に分析し、マーケティング施策の方向性や優先順位を定める際に活用されます。個々の顧客に着目するのではなく、集団全体の傾向に着目する点が特徴です。

主な手法として、具体的には下記のようなものが挙げられます。

| 目的 | 内容 | 主な活用場面 | |

|---|---|---|---|

| セグメンテーション分析 | 顧客を共通の特徴ごとに分類し、最適なアプローチを設計 | 属性や行動で顧客をグループ化 | セグメントごとの訴求内容・接点チャネルの最適化 |

| 行動トレンド分析 | 顧客の行動変化を時系列で把握 | 特定の指標を時間軸で追い、変化の傾向やパターンを抽出 | 行動傾向が変化した顧客群へのアプローチ設計 |

| RFM分析 | 顧客の価値を評価し、優先すべき顧客を特定 | 最終購買日・購買頻度・購買金額の3軸でスコアリング | 購買傾向に応じた顧客グループ別の施策設計 |

| デシル分析 | 売上に対する顧客の貢献度を把握、重点施策対象の見極め | 売上の高い順に顧客を10等分し、各グループの売上構成比を分析 | 売上貢献度に応じた顧客層ごとのマーケティング戦略立案 |

例えば、セグメンテーション分析により顧客を「特定商品を購入したグループ」と「購入していないグループ」に分けて比較した結果、商品Aを購入した顧客は年間の購入頻度や平均購入金額が高く、LTVも高い傾向にあることが判明したとします。

同様に、該当グループには以下のような共通点の発見に繋がる可能性があります。

- 年齢層は30代後半〜40代が中心

- 初回購入から2ヶ月以内にリピート購入している割合が高い

- ほかの商品カテゴリよりもレビュー閲覧率が高い

- 購入導線はメール経由が多い

このように、定量分析では、実際の購買データや行動ログなどの数値データをもとに「どのような属性・行動を持つ顧客が、特定の成果に繋がりやすいのか」といった傾向やパターンを数値として把握することができます。

関連:セグメンテーションとは?2つの観点での活用方法と成功事例

定性分析

定量分析によって「何が」起きているのかは把握できますが、「なぜ」そのような行動を起こしたのかまでは分かりません。

顧客の行動の背景にある要因を理解するためには、特定の顧客にフォーカスし、その人がどのような情報接点を経て購入に至ったのか、どのような心理的要因や生活文脈が影響しているのかを探る定性分析が有効です。数値だけでは見えない「なぜその行動が起きたのか」を明らかにすることで、ほかの多くの顧客にも共通する普遍的な本質を発見できる可能性があります。

定性分析では、顧客インタビューなどを通じて「なぜそのブランドや商品を認知・購入・継続・離脱したのか」を明らかにしていきます。例えば、電動歯ブラシを提供している企業が、LTVが高い特定の顧客にインタビューを実施した結果、下記のような情報が得られたとします。

- 商品を知ったきっかけは、YouTubeで偶然見かけたレビュー動画だった

- 購入前には、他社商品との価格差に迷ったが「手間をかけずに使えること」が決め手になった

- 実際に使ってみると、想像以上に操作が簡単で、磨き残しの心配もなくなり、毎日の歯磨きが苦ではなくなったと感じた

- 継続して使用している理由は「毎日のセルフケアが少しラクになり、習慣として定着した」ことで、今では生活に欠かせない存在になっている

この場合、単なる機能や価格ではなく、体験価値や日常生活に与える影響が購入・継続利用の動機となっていることがわかります。

定性分析を通じて顧客の本音を深掘りすることで、ほかの顧客にも共通する本質的なインサイトを抽出し、コミュニケーションや訴求の方向性に活かすことができます。

ユーザー分析・顧客分析の事例

味の素

日本を代表する食品メーカである味の素株式会社の事例を紹介します。

味の素では、これまでテレビCMを中心としたマス広告によってブランド認知を高めてきました。しかし、生活者の情報接触行動が多様化する中で、従来の分析手法では深い顧客理解に至らないという課題感を抱えていました。特に若年層や料理に関心の高い層は、SNSでのレシピ検索・インフルエンサーの投稿保存といった行動が定着しており、それに対応した新たなコミュニケーション設計が求められていました。

そこで味の素は、Instagram上のユーザー行動やUGC(ユーザー生成コンテンツ)の分析に着手します。特定ブランドについて、ユーザーがどのような文脈で言及しているか、どのようなアレンジ調理が共有されているかなど、SNS上のリアルな声を可視化し、ユーザー視点のインサイトを抽出しました。

その分析結果をもとに、商品ごとの特性に合わせた縦型広告やレシピ動画を開発し、インフルエンサーとの共創コンテンツや、ショートドラマ・アニメなど、ユーザーの文脈に沿った形での発信も強化しました。

こうしたユーザー分析を起点とした施策により「クノール カップスープ」への言及数は非接触層と比較して約2.7倍に増加しました。商品を主役として活用するユーザー投稿も増加し、ブランドへの愛着や関与の深化に繋がったと実感しています。

花王

大手日用品メーカーの花王株式会社の事例を紹介します

花王は、これまで商品起点でマーケティングを行ってきました。しかし、生活者の価値観が多様化する中で、従来の画一的なコミュニケーションでは十分に商品の価値を届けられないという課題を抱えていました。特にZ世代や子育て世代など、世代ごとの行動や価値観の違いが顕著であり、それに対応するための顧客理解が求められていました。

そこで、自社が保有する購買データやアンケート情報に加え、外部の価値観データや競合比較データなども活用し、マクロとミクロの両方の視点から顧客分析を行いました。また、各顧客層がブランドや商品に接触し、興味を持つまでの過程を可視化し、それぞれに最適なコミュニケーションの取り方を明確にしました。

この取り組みにより、ペルソナごとの価値観や購買動機、生活導線に基づいた施策設計が可能となり、ブランド単位ではなく花王全体として一貫した「横断型マーケティング」への転換を実現しています。

京王パスポートクラブ

京王グループのカード事業を担う株式会社京王パスポートクラブの事例を紹介します。

京王グループの共通ポイントカードである「京王パスポートカード」では、グループ内の購買データの分析には取り組んでいましたが、顧客の真の消費傾向やライフスタイルを把握しきれていないという課題を抱えていました。

そこで京王パスポートクラブは、グループ外も含めたクレジット利用履歴をもとに、顧客を「ライト」「ミドル」「ヘビー」の3層に分類するセグメンテーション分析を実施しました。また、各セグメントの年間LTVを算出することで、どの層が長期的に価値の高い顧客かを定量的に可視化しました。

この分析に基づき、例えば「百貨店のみのライト層」には、複数業態をまたいでの購買体験を促すクロスユース施策を展開します。また「グループ外での支出が多く、グループ内での利用が少ない層」に対しては、囲い込みを目的とした訴求メッセージの最適化を図りました。

これらの取り組みにより、京王グループは顧客理解に基づくコミュニケーション戦略を強化し、広告費や販促費のROI改善にも成功しています。

ユーザー分析・顧客分析の手順とポイント

ユーザー分析・顧客分析は下記の手順で進めていきます。

- 目的・KPIの明確化

- データの収集・統合

- データの分析

- 施策の実行

- 効果の検証

1.目的・KPIの明確化

始めに取り組むべきなのが、目的・KPIの明確化です。

例えば「離脱が多いページを特定して改善したい」「LTVが高い顧客像を把握して、再現性のある施策に活かしたい」といった具体的な課題に対し「誰の・どのような行動や属性を・どのように改善したいのか」を明確にします。

目的は「CVを増やしたい」など抽象的な表現にとどめるのではなく「スマホユーザーの直帰率を20%削減し、商品詳細ページへの遷移率を30%以上に引き上げる」など、改善後のあるべき姿をKPIとして具体化することが重要です。

KPIを明確に設定することで、必要なデータや分析手法を把握しやすくなり、施策実行後の効果検証や改善にも繋げやすくなります。分析はあくまで目的を達成するための手段であることを忘れずに、測れる目標を初期段階で設けることが成功への第一歩です。

関連:KGI・KPIとは?企業別の事例と設定手順、KPIツリーの作り方

2.データの収集・統合

続いて、明確にした分析の目的・KPIを達成するために必要なデータを収集・統合します。

ユーザー分析では、web・アプリ上のクリック・スクロール・滞在時間などの行動ログが、主に収集すべきデータです。一方、顧客分析では、CRMやMAツールで管理されている購買履歴・会員属性・問合せ履歴・キャンペーンへの反応などのデータが中心です。

ただし、単にデータを集めるだけでは不十分で「使える状態」に整えることが不可欠です。実際の業務ではデータが複数の部署・ツールに分散していることが多く、下記のようなプロセスで統合・整備を行います。

- 必要なデータソースの洗い出しと確認

- 各部署・ツールにどのようなデータがあるのかを整理し、活用可能なデータを特定する

- データの連携・統合・自動取得の仕組み作り

- バラバラに存在しているデータを繋ぎ合わせ、必要なタイミングで自動的に取得できる状態を整える

- 分析に適した形への整備(データマートの構築)

- BIツールなどでの分析・可視化に向けて、必要な項目を整理・加工した専用のデータベースを作成する

顧客データを収集する際の注意点や役立つツールについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連:顧客データ収集の方法と有効なツール4選|収集すべき2種類のデータとは

3.データの分析

収集したデータを価値あるものにするためには、目的に応じて適切な視点で分析を行うことが不可欠です。

特に、ユーザーや顧客を理解したうえで、効果的なマーケティング施策に繋げるためには「定量分析」と「定性分析」の2つのアプローチを段階的に組み合わせることが重要です。

例えば、RFM分析やセグメンテーション分析を通じて、LTVの高い顧客群の共通点や特徴的な行動パターンを明らかにすることで、成果に直結する顧客の特徴や行動傾向を可視化できます。続いて、定量分析で特定した重要な顧客群の中から、特定の顧客にインタビューなどを行うことで「なぜその商品を購入したのか」「どの接点が意思決定に影響したのか」といったインサイトを得ることが可能です。

このように、定量分析によって「成果の出ている顧客像」を特定し、定性分析によってその「意思決定の理由」を理解することで、施策を最適化できます。

4.施策の実行

分析によって得られた示唆は、施策に反映されて初めて価値を生みます。

ユーザー分析に基づく施策では、webサイト・アプリのUI改善、広告クリエイティブの変更などが考えられます。顧客分析に基づく施策では、LTVが高い顧客層に向けたキャンペーンやメール配信、リテンション施策の強化などが挙げられます。

重要なのは、施策の実行可能性とインパクトを踏まえて優先順位をつけることです。示唆が多く得られた場合でも、一度にすべて実行しようとするとリソースが分散し、中途半端に終わる可能性があります。段階的に進めることで、効果測定と改善を回しやすくなります。

5.効果の検証

施策を実行したら、その結果を検証し、改善に活かすフェーズに進みます。

短期的な数値変化だけに一喜一憂せず、要因を多角的に検証し、次の仮説や施策に活かす視点を持つことが重要です。例えば、CVRが一時的に上昇しても、一部の顧客に限定された成果ではないか、特定のキャンペーンや季節要因の可能性がないか、などを検証しましょう。

反対に、期待通りの成果が得られなかった場合も、施策自体だけでなく、ターゲティングやチャネル選定など、成果に影響した要因を幅広く確認することが本質的な改善に繋がります。

ユーザー分析・顧客分析を阻む2つの問題とその解決策

ユーザー分析・顧客分析に取り組む企業の多くが、さまざまな課題に直面します。特に問題になりやすいのは、下記の2点です。

- 分析環境が整っていない

- 分析を行うためのリソース・知見が不足している

分析環境が整っていない

ユーザー分析や顧客分析は、ツールを導入すればすぐに実施できるものではありません。目的に応じたデータを、正確かつ継続的に取得・加工できる環境を整備することが出発点になります。

しかし、多くの企業において、分析に必要な基盤の整備自体が大きなボトルネックとなっています。実際の業務現場では、必要なデータが複数の部署・システム・ツールに分散しており、データの形式や管理ルールも統一されていないため、分析に着手する以前の段階で下記のような課題に直面するケースが大半です。

- データの粒度がバラバラで、システム間でうまく結合できない

- 欠損値や異常値が多く、前処理を行わないと正確な分析ができない

- 集計条件や分析対象を変更するたびに、都度データを再加工する必要がある

このように、前処理作業に多くの時間と工数を要してしまうと、本来注力すべき分析・意思決定・施策設計にリソースを割けないという事態に陥ります。

こうした課題を解消するには、あらかじめ分析目的に沿ったデータ構造の設計を行い、定型的な加工処理を可能な限り自動化する仕組みを整えることが重要です。その結果、属人性の排除や作業の効率化、再現性のある分析サイクルの確立に繋がり、スピーディーな意思決定や施策展開が可能となります。

ビジネスモデル別の顧客データ統合の重要性について、詳しくは下記の無料動画をご覧ください。

無料動画:データ統合で何が変わる?顧客体験を高める顧客データ統合の基礎

分析を行うためのリソース・知見が不足している

データが整備されていても、それを活用できる人材・時間・ノウハウが不足している企業も多く存在します。

特に、マーケティング部門が少人数で運営されている企業では、分析を専任で担う体制が整っておらず、施策立案と並行して担当者が分析業務を兼任しているケースが大半です。その結果、分析に十分な時間やリソースを割けず、下記のような課題が生じる可能性があります。

- 数字を確認するだけで終わり、改善アクションに結びつかない

- 集計はできても、課題の発見や示唆出しまでたどり着けない

- 分析に時間をかけられず、実行が優先されて分析が後回しになる

- どの指標を見ればよいか、どのように施策に落とし込めばよいかが分からない

このように、ツールやデータそのものは揃っていても、それを活用できるリソースとスキルが不足しているために、成果に繋がらないという構造的な問題が多くの企業で発生しています。

分析を業務として根付かせるには、業務フロー全体の中で分析に適切なリソースを配分する設計や、専門性を補完できる外部支援の活用が有効な選択肢となります。

EVERRISEによる解決策

弊社EVERRISEでは、上記のような課題に直面する企業様に向けて、分析業務を支援するサービスを提供しています。

自社開発のCDP(カスタマーデータプラットフォーム)を提供してきた知見を活かし、分析基盤の構築から、分析・施策の実行までを一気通貫でサポートします。

- 分析基盤の構築支援

- 分析に不可欠なCDPやクラウドサービスを選定し、目的に応じたコスト効率の高い基盤を構築します

- 既存のデータ構造や業務フローを踏まえた設計も可能です

- 分析・施策の実行支援

- KPI設計、データ分析、施策の企画・設計・運用までを一貫してサポートします

- 分析リソースが不足している企業でも、成果に繋がる施策に集中できる体制を構築します

データ整備や基盤構築が完了している企業様は「分析支援のみ」や「特定施策のスポット支援」でのご依頼も可能です。貴社の状況やご要望に合わせて、柔軟に対応いたします。

支援内容について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。具体的な事例をもとに、支援内容の詳細を紹介しています。