ビジネスの持続的な成長には、新規顧客の獲得だけではなく、既存顧客との強固な関係構築が不可欠です。特に、初回購入から2回目購入への移行を示す「F2転換」は、長期的な顧客関係の構築において重要なポイントです。

本記事では、F2転換率とは何かやF2転換が重要な理由、F2転換率を高めるために必要なことと施策例などについて紹介します。

F2転換とは

F2転換とは、一度自社の商品・サービスを購入した顧客が、2回目の購入を行うことを指します。F2転換のFは「Frequency」の略で商品の購入頻度を表したものであり、F2の数字は、購入回数を示しています。3回目の購入はF3、4回目の購入はF4と表現します。

F2転換率の計算方法

初回購入をした顧客のうち、2回目の購入に至った顧客の割合をF2転換率と呼びます。F2転換率は、下記の式で求めることができます。

F2転換率(%)=2回目の購入者数 ÷ 初回購入者数 × 100

例えば、初回購入者数が1,000人、2回目の購入者数が150人の場合、150÷1,000×100でF2転換率は15%となります。

F3転換率以降の計算方法も同様で、n回目の購入者数を初回購入者数で割ることで転換率を求めることができます。

F2転換率とリピート率の違い

F2転換率と似た考え方に「リピート率」があり、定義の仕方は大きく2つに分けられます。

1つ目は、新規・既存顧客を切り分けて算出する方法で、下記の式で求めることができます。

- 新規・既存顧客を切り分けたリピート率(%)=新規特定期間内に再購入した新規(既存)顧客数÷特定期間内の新規(既存)顧客数 ×100

上の式で新規顧客を対象にした場合、F2転換率と近い考え方になります。

2つ目は、購入者全体を対象にする方法で、下記の式で求めることができます。

- 購入者全体を対象にしたリピート率(%)=特定期間内に2回以上購入した顧客数 ÷ 特定期間内に1回以上購入した顧客数 ×100

F2転換率とリピート率はどちらも顧客の再購買行動を測る指標ですが、リピート率は定義によってF2転換率と重なる場合もあれば、より広く顧客全体を捉える場合もあります。分析の目的を明確にしたうえで適切な定義をして、改善に繋げることが重要です。

F2転換が重要な理由

企業にとって、新規顧客の獲得は年々難しくなっています。SNS・ECモール・比較サイトなどの普及により、消費者は短時間で多くの選択肢を比較できるようになり、ブランドスイッチが容易になりました。

また、デジタル広告はプライバシー規制の強化や3rd Party Cookieの廃止により、従来のように精度高くターゲティングすることが難しくなっています。加えて、広告枠の競争も激化していることから、同じターゲット層にリーチする難易度はより一層上がっています。

このような背景から、既存顧客を効率的にリピーターへと育成する戦略が重要性を増しています。中でも、初回購入から2回目の購入へ至るプロセスを改善し、F2転換率を高めることは、顧客維持の成果を大きく左右する重要な取り組みです。

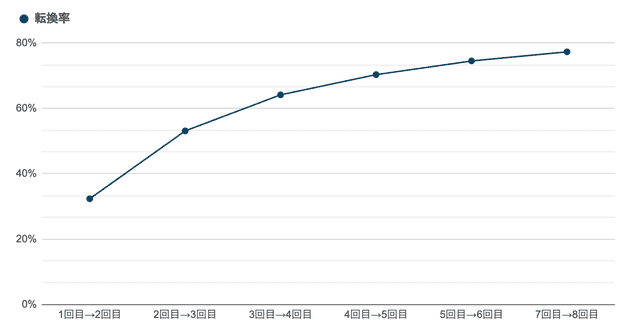

上の図は、ECサイトでの購入回数ごとの転換率のデータです。1回目から2回目への転換率は比較的低い傾向にありますが、2回目から3回目、そして3回目以降の転換率は相対的に高い割合で維持されています。これは、F2転換した顧客が継続的に購入する可能性が高いことを示しています。

したがって、F2転換率の向上は、購入回数別の施策の中でも母数が多い領域であり、F2転換を狙った施策を実施していない場合には、大きな改善を見込める可能性があります。

F2転換率を高めるために必要なことと施策例

F2転換率を高めるためには、初回購入直後の対応から再購買の仕掛け、顧客ごとの最適化など、複数の取り組みが考えられます。すべてを実施する必要はありませんが、自社の商品や顧客の特性に合わせて、最適な取り組みを行うことが重要です。

F2転換率を高めるために必要なことと具体的な施策の例を紹介します。

初回購入直後の関係を構築すること

商品購入後のコミュニケーションはF2転換に大きく影響します。

顧客は初回購入のタイミングで、ブランドに対して強い関心を持ち「初めて利用したブランドが自分をどう扱うか」を無意識に評価します。ここでの体験が次回利用の意思決定に直結するため、単なる購買で終わらせず「歓迎されている」「大切にされている」と感じてもらえる仕掛けを設けることが重要です。

施策例は下記のとおりです。

- 商品発送後すぐにサンクスメールと到着予定日を案内

- サポート窓口・FAQページへの導線を明示

コミュニケーションを設計する際は、情報を詰め込みすぎないように注意する必要があります。顧客にとって必要な情報を簡潔に伝えることで、ポジティブな体験として受け止めてもらえます。

商品利用時の体験価値を高めること

商品が手元に届いた後、実際に商品を利用する際の体験価値もF2転換に直結します。商品を「期待どおりに使える」「効果をすぐに実感できる」と感じられるかどうかが、次回購入の意思決定に大きな影響を与えます。

施策例は下記のとおりです。

- 商品の使い方を説明したチュートリアル動画の配信

- 他ユーザーの商品活用例をまとめたアイデア集の提供

これらを実践する際に重要なのが、顧客が短時間で成果・効果を実感できる仕組みを整えることです。最初に小さな成功体験を提供できれば、「買ってよかった」という満足感が生まれ、自然と次の購入に繋がります。

再購買・再利用の動機を作ること

初回購入から間もないタイミングで「もう一度利用したい」と思わせる仕掛けを設定することも効果的です。特に競合が多く、代替品が容易に手に入る市場では、明確なきっかけがなければ顧客の関心はすぐにほかのブランドへ移ってしまうため、短期間でのリピート誘導が重要になります。

施策例は下記のとおりです。

- 購入後◯日以内限定の再購入特典の提供

- 初回購入品と組み合わせた関連商品の割引案内の通知

ただし、過度な割引は利益圧迫やブランド価値の低下に繋がるリスクがあるため、利便性や限定感を重視した動機付けを行える戦略を練りましょう。

顧客ごとに最適化した提案をすること

すべての顧客に同じアプローチをするのではなく、購買履歴・閲覧履歴・利用状況をもとに一人ひとりに合わせた提案を行うことも、F2転換率を高めるために有効です。顧客に「自分のための情報だ」と感じてもらうことで、次のアクションに移りやすくなります。

- 購入履歴に基づく関連商品のレコメンドバナー表示

- 閲覧履歴や好みの傾向に応じたカスタムメール送付

提案の最適化は短期的な購入率向上だけでなく、長期的なロイヤルティの向上にも繋がります。顧客の嗜好やライフスタイルは時間とともに変化するため、定期的にデータをもとにした分析を行い、提案内容を継続的に改善することが重要です。

関連:パーソナライズとは?BtoB / BtoCでの施策例や実現に必要な4つのデータと注意点

顧客との接点を継続的に保つこと

F2転換を促すには、短期的な購入促進だけでなく、中長期的にブランドを思い出してもらう仕組みが不可欠です。時間が経つにつれて顧客の関心は薄れるため、役立つ情報やブランドストーリーを継続的に届け、忘れられない存在になる必要があります。

施策例は下記のとおりです。

- 初回購入後30〜45日以内にお役立ち・おすすめ商品情報を配信

- 新商品の情報やブランドストーリーをXやLINEで定期発信

SNSやメール、コミュニティ活動など複数チャネルを組み合わせ、バランスよく発信することで、顧客に自然に受け入れられる関係を維持できます。

顧客中心のコミュニケーション戦略の構築方法について、詳しくは下記の無料資料をご覧ください。

無料資料:データによる顧客中心のコミュニケーション再構築|これからの市場で選ばれる企業になるために

F2転換率を高める際に直面する課題

F2転換率を高めるには、顧客体験全体の設計を最適化する必要があります。しかし、多くの企業では、その前提となるデータ活用や部門間の連携に課題を抱えています。

例えば、ECサイト・店舗POS・アプリなど複数のシステムに顧客データが分散しており、顧客一人ひとりの全体像を把握できないケースは多いです。その結果、顧客ごとの特性に基づいた施策が打てず、画一的なアプローチにとどまってしまうことがあります。

また、顧客接点の運用が別々のツール・部門で行われることで、メッセージやキャンペーン設計に不一致が生じ、ブランド体験の一貫性が損なわれることもあります。

さらに、どの施策がどの程度効果があったのかを正確に計測することが難しく、予算配分や改善施策の意思決定が感覚頼みになるケースも見られます。

こうした課題を解決するためには、データ活用基盤の整備と顧客体験全体の設計を組み合わせた包括的なマーケティングDXの推進が不可欠です。

EVERRISEによる解決策

弊社EVERRISEでは、上記のような課題に直面する企業さまに向けて、マーケティング戦略をデジタル技術を活用して最適化するためのサービスを提供しています。

自社開発のCDP(カスタマー データ プラットフォーム)を提供してきた知見を活かし、データ統合基盤の構築をはじめ、戦略設計から分析・施策の実行までを一気通貫でサポートします。

- データ統合基盤の構築

- データを一元管理するためにデータ統合基盤を構築し、複数の顧客データを統合します。これにより、リアルタイムな意思決定とデータドリブンなマーケティング活動が可能となります。

- 分析の実行支援

- 収集・蓄積されたデータをもとに顧客行動や購買傾向の分析を支援します。これにより、課題を特定し、事業成果に直結する示唆を得ることが可能となります。

- 顧客理解に基づく施策立案

- データから得られた示唆をもとに、顧客体験の向上やLTVの向上に直結する施策を設計・提案します。これにより、ブランド体験全体の最適化を見据えた戦略の立案・実行が可能となります。

貴社の状況やご要望に合わせて、柔軟に対応いたします。