先日開催された第10回 Japan IT Week【秋】で、「次世代DMP」と題した専門セミナーについてのレポートです。今回は通常のブース出展だけでなく、セミナー登壇の機会があったので紹介します。

数多くの展示会がある中でも、国内最大級のIT系見本市として毎年春に東京ビッグサイト、秋に幕張メッセで開催されているのがJapan IT Weekです。 各社の最新技術をブースで紹介するだけではなく、業界内でも特に注目度の高いトピックスを基調講演や専門セミナーで聴講することが可能です。

第10回 Japan IT Week【秋】ではDX(デジタルトランスフォーメーション)のキーワードに代表される「デジタル化によるビジネス変革」に関してのセミナーが多く開催されていました。今回はリードジャパンさまから【次世代DMP】というお題でご依頼をいただき、初めて同展示会主催のセミナーに登壇させていただきました。

今回の講師を務めたのは、弊社取締役の伊藤孝です。 アドテクの発達からマーケティングツールが爆発的に増加した現在まで、テクノロジーコンサルティングとしての経験やエンジニアとしての知見をもとにお話をさせていただきました。

セミナーの構成について

セミナーは前後半の2つに分けて構成しています。

まず前半は専門セミナーのテーマである「次世代DMP」の概要についてです。DMPの歴史や機能について振り返り、次世代DMPと目されている「CDP」が何故必要になったかの解説をしています。 後半はCDPの代表的な利用イメージや失敗しないデータ活用の事例を中心に、どのように顧客データ活用の目的を設定し検討をしたら良いか、より具体的な解説をしました。

講演資料をすべてを掲載すると50ページ以上のボリュームとなるため、本レポートでは一部を抜粋して紹介します。

前半:次世代DMP

DMPについて

まずは「DMPがどのようなものなのか」、普及した背景などとあわせて説明しました。 定義を簡単にまとめると、デジタルマーケティングを目的としたデータの「収集・管理・連携」を行うツールです。自社のデータとそれ以外のデータをID統合し、セグメントで分けることによって施策の効果を高めることが代表的な活用方法でした。

DMPとは?Data Management Platform (データ・マネージメント・プラットフォーム)

- 米国で作られたのが2010年頃、日本では2012年頃に登場

- デジタルマーケティングを目的とした「データ収集・管理」を行う

- 「Cookieを用いたID統合」することで「ツール間の連携」を行う

- オーディエンスの「セグメント分類」が可能

- 属性情報のみ、個人を特定するデータを持たない(プライベートDMPは別)

- インターネット広告のキャンペーンでの活用が主な利用例

ポイントは、アメリカと日本で市場での活用の仕方が異なっていることです。

アメリカではDMP=パブリックDMPであり、そこに個人を特定する情報は持たないとしているのに対し、日本国内では独自に個人を特定した情報までも包含する「プライベートDMP」が主流となってきました。

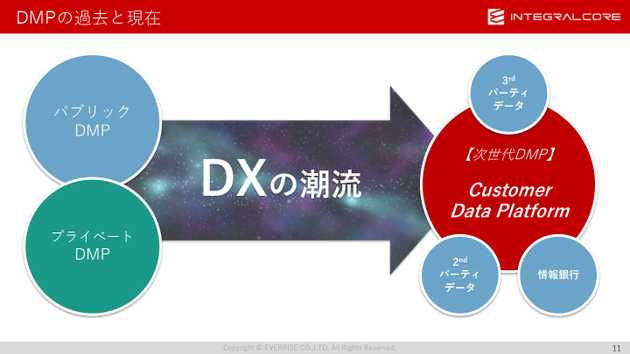

日米でそれぞれの進化を遂げながらも、次世代DMPとしてCDPがなぜ必要になったのか?その背景として「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という新たなキーワードを4つの切り口で解説しました。

- スマートフォン、 IoT普及によるデータ爆発

- ビックデータ技術、AI技術の普及

- マーケティング高度化

- OMO(アフターデジタル)の概念浸透

CDPについて

ここまでDMPの歴史的な話から、昨今のデータ活用が必要となった背景など、概念についての解説が中心でした。 ここからは、次世代DMP=CDPと定義して前半の2つ目のパートに入ります。

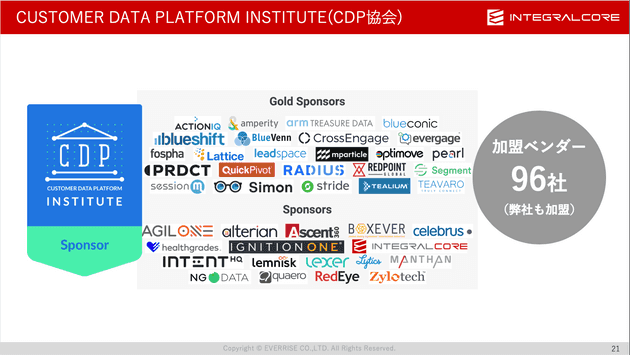

まずは米国CDP協会のレポートから、業界の市場規模、リアルCDPの機能、4つのCDPカテゴリーなどを紹介し、CDPがどのようなツールかを解説しました。

CUSTOMER DATA PLATFORM INSTITUTE(CDP協会)2016年11月1日、David Raab氏(技術アナリスト)らが設立

- さまざまなマーケティングシステムが別々のデータベースを持っている状態

- バラバラで不完全なデータが提供されており効果的に機能しない

統一された顧客データベースの必要性を提唱したのがCDPの始まりです。

ポイントを抜粋すると…

- CDP市場は引き続き大きく拡大傾向にある

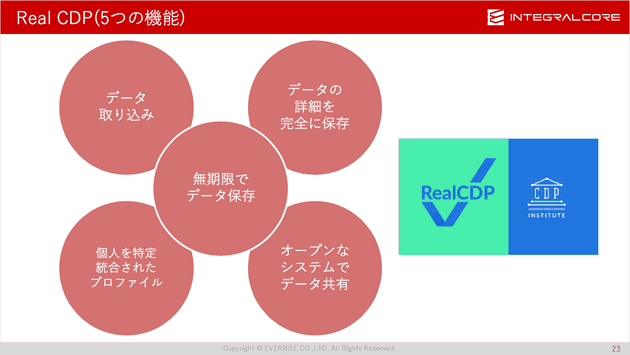

- リアルCDPとして5つの機能が必要

- データの取り込む

- データの詳細を完全に保存する

- 無期限でデータ保存する

- 個人を特定し、統合されたプロファイルを作成する

- オープンなシステムでデータを共有する

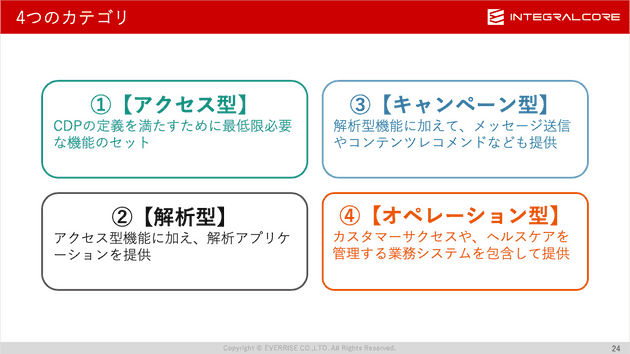

- 4つのCDPベンダーカテゴリ

- 【アクセス型】CDPの定義を満たすために最低限必要な機能のセット

- 【キャンペーン型】解析型機能に加えて、メッセージ送信やコンテンツレコメンドなども提供

- 【解析型】アクセス型機能に加え、解析アプリケーションを提供

- 【オペレーション型】カスタマーサクセスや、ヘルスケアを管理する業務システムを包含して提供

米国CDP協会は、RealCDPについてチェックリストで5つの機能について準拠を証明し、ベンダーにRealCDPバッジの表示を許可します。

DMPとCDPの違い

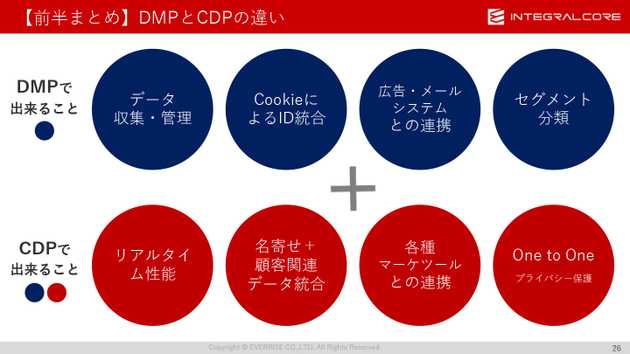

前半のまとめとして「DMPでできること」「CDPでできること」を比較して説明しました。 リアルタイム性能を持ち、精度の高い名寄せやデータ連携をして、さまざまなマーケツールと連携する、One to One マーケティングを目的としたCDPが次世代DMPと言えます。

後半:顧客データ活用について

CDPの代表的な利用イメージ

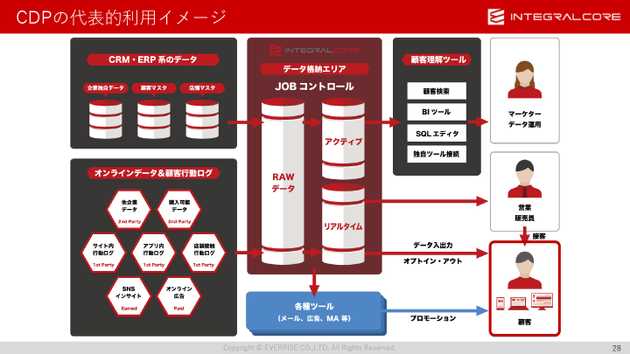

後半の「顧客データ活用」では、最初にCDPの代表的な利用イメージを説明しました。

【収集】CRMやERP系のデータ、オンライン&顧客行動ログ 【蓄積&統合】データ格納エリアで収集したデータの加工 【公開】各種ツールへのデータ連携

活用例としてツアー会社やカード会社、化粧品メーカーなどを例として紹介しています。 結果として、「サービスやマーケ施策の利用改善」「顧客満足度の向上」などデータから顧客を理解することでそれぞれ効果が出ていることをお伝えしました。

失敗しないデータ活用

次に、「失敗しないデータ活用」のご紹介です。

企業ごとに課題や所有データの粒度が大きく異なること、組織・運用担当者など情報共有やアサインなど多くの壁があるため、失敗に陥らないためにアンチパターンの理解をオススメしています。

成功する顧客データ活用とは?

ただし、失敗するケースは各社ほぼ同じ傾向が見られます。この章では「失敗しない顧客データ活用」をお伝えしました。

また、失敗にありがちなパターンとして下記の3つのケースをあげています。

- 「まずは顧客データ統合」からスタート

- 「完璧な顧客データ統合」にこだわる

- 「会員情報だけが顧客データ」だと思っている

一見するとどれも正しいように見えます。しかし、目的が曖昧なままデータ統合をしても、取得したデータだけでは不十分だったり…もしくは活用するまでに想定以上の時間と労力だけがかかってしまうなどの例が過去に多くありました。

「まずは顧客データ統合」からスタート

統合後の活用を考えずに、まずは顧客データの統合からスタートしてしまう。 「まずは分析のために統合が必要」という話にもなりがちだが、分析だけなら統合しない状態でも可能。 仮になんとか統合できたとしても…

「完璧な顧客データ統合」にこだわる

銀行口座のように完全に1人の個人を特定する必要のあるサービスではない限り、完璧な顧客の統合を目指す必要はない。 また、One To One マーケティングでも一人ひとりの行動に合わせて最適なコミュニケーションができればOKなので完璧に個人を特定する必要はない。

「会員情報だけが顧客データ」だと思っている

会員情報を取っておらず自社には顧客データがないと思っている。本来、個人特定した顧客データである必要はない。 自社に複数あるwebサイトの匿名顧客を繋げて行動を見るだけでも売上向上に繋げることができるのに…

この「失敗しないデータ活用」については弊社で無料開催している『顧客データ活用セミナー』でも一部ご紹介をしています。 失敗に陥らないための目的設定の仕方など、詳細を知りたい方はお気軽にご参加ください!

データ活用はいつ始めるべきか?

後半の最後として、データ活用はいつ始めるべきか?を具体的にあげています。

データ活用の検討は「今」すぐ始める

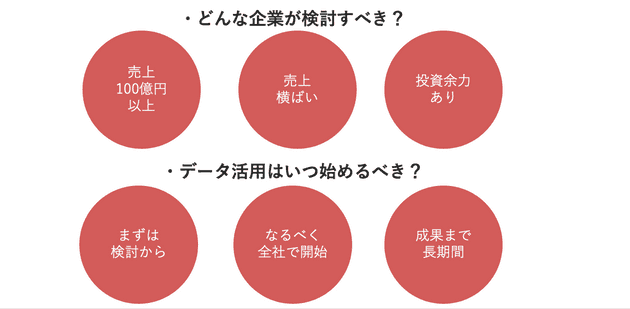

- どのような企業が検討すべき?

ある程度の売上規模、売上推移がほぼ横ばいという状態が1つ検討タイミングです。 →現状のビジネスに改善余地があり、かつ投資余力がある状況

- データ活用はいつ始めるべき?

検討だけであれば、すぐにでも始めた方が良いです。 オススメは1部門だけでの「ツール検討」ではなく、全社的な「データ活用検討」とすることです。 →データ活用が上手く行くまでに、非常に時間が掛かるため。予算取り前に可能な限りの調整は済ませておくことも大事。

まとめ

【前半】DMPの歴史について

- DMPはDXの潮流によってCDPへと変化

- CDPは世界的にも急成長しているサービス

- CDPには4つカテゴリ、5つの標準機能がある

- プライバシー保護にはしっかりとした同意を取る

【後半】顧客データ活用について

- データ活用に成功パターンはない

- 3つの失敗ケースは避けるツール導入時の失敗も避ける

- 目的設定をしっかりし、可能な限り調整をしておく

- データ活用の検討だけはすぐにでも始める

最後に

今回はダイジェストで専門セミナーの一部をご紹介をさせていただきました。Japan IT Weekの専門セミナーでもお話しする機会を頂けたことは、CDPへの注目度が年々高まっていることの現れだと感じています。

社内外のデータのサイロ化を解消するという文脈で語られることが多いCDPでしたが、日本国内ではデータがサイロ化する以前に、元となるデータ収集や蓄積すること自体が直近の課題としてあげられるケースが多いです。

自社でしか取得できないデータは実は多くあります。こういったセミナーを機会にぜひ自社に眠るデータを見直してみてはいかがでしょうか。