デジタル化の進展により、現代社会では多様なチャネルから膨大なデータが生成されています。しかし、非構造化データの増加や規制強化により、従来の方法では十分に活用できないケースも増えています。AIの活用が急速に進む中で、その精度や信頼性を左右するのは、いかにデータを整備・管理できるかという点にあり、データを価値ある資産として扱うための取り組みである「データマネジメント」の重要性はより一層高まります。

本記事では、データマネジメントとは何かから始まり、注目されている背景やメリット、データマネジメントの進め方について紹介します。

データマネジメントとは

データマネジメントとは、文字通り「データを管理すること」です。

DAMA International(国際データマネジメント協会)が発行している「データマネジメント知識体系ガイド 第二版 改定新版」によると、データマネジメントは下記のように定義されます。

データとインフォメーションという資産の価値を提供し、管理し、守り、高めるために、それらのライフサイクルを通して計画、方針、スケジュール、手順などを開発、実施、監督することである。

管理と言ってもその幅は広く、データの登録・更新・活用といった業務から、それらを遂行するために必要な仕組みや活動全般を含みます。

データマネジメントという言葉自体は2009年頃から使われていましたが、現在では「データを管理する」という意味から「データを活用する」という意味で使われるケースが増えています。

データマネジメントの対象となるデータ

データマネジメントの対象は、ビジネスに関わるあらゆる情報資産であり、対象となるデータの種類や特性を正しく理解することが不可欠です。

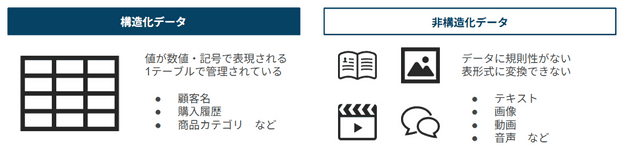

システムで取り扱うデータは、大きく「構造化データ」と「非構造化データ」の2種類に分けられます。両者の違いは下記のとおりです。

例えば「Aさんはスカートを購入した」という文章は非構造化データですが、下記のように要素ごとに整理することで構造化データになります。

- 顧客名:Aさん

- 商品カテゴリ:スカート

- 行動:購入

非構造化データを利用するためには、構造化への変換や意味付けといった工程が不可欠です。このような異なる性質を持つデータを把握し、それぞれに応じたマネジメントを行うことが、データを最大限に活用するための前提となります。

データマネジメントを構成する11の領域

データマネジメントを進める際の手引書として、知識を体系的にまとめた書籍「DMBOK(ディンボック:data management body of knowledge)」があります。

DMBOKでは、データマネジメントの領域に関する知識を11個の機能に集約・体系化しています。

| 知識領域 | 詳細 |

|---|---|

| データガバナンス | データに関する意思決定の方法と、人と業務プロセスがどのようにデータと関わるべきかに焦点をあてたデータ統制(コントロール)のための活動のこと。 |

| データアーキテクチャー | 現状を説明し、データ要件を定義、データ統合に道筋をつけ、データ戦略上重要なデータ資産を統制するための戦略策定・計画を立てること。 |

| データモデリングとデザイン | データ要件を洗い出して分析し、取り扱いのスコープを決めるためのプロセスのこと。 |

| データストレージとオペレーション | データの生成・取得から廃棄までのサイクル全体の価値を高めるため、格納されているデータを設計・実装してサポートすること。 |

| データセキュリティ | プライバシーと秘密保護規制、契約上の合意、ビジネスの要件に合わせて情報を保護するために、セキュリティーポリシーの立案や開発・実行、また情報に対して適切な認証と権限付与を行いアクセス制御や監視を行うこと。 |

| データ統合と相互運用性 | データストアやアプリケーションまた組織などの間で行われるデータの移動と統合に関するプロセスのこと。データ統合は、データの仮想的・物理的に問わず一貫した形式に統一すること。データの相互運用性は、さまざまなシステムがどの程度情報を連携できるかを表すこと。 |

| ドキュメントとコンテンツ管理 | ドキュメントと非構造化・半構造化データの取得・保存・アクセス・利用の制限を行うこと。 |

| 参照データとマスターデータ | 組織の業務プロセス全体にわたり、完全で一貫性があり最新で信頼できる参照データとマスターデータが全社の業務機能とアプリケーション間で共有できるようにするために管理およびメンテナンスを行うこと。 |

| データウェアハウジングとBI | 効果的な業務分析と意思決定を可能にするためにビジネスインテリジェンスアクティビティを支援すること。 |

| メタデータ | 人々が一貫性を持ってデータコンテンツを理解し、データを利用できるようにメタデータの品質・一貫性・最新性・セキュリティを確保できるよう管理を行うこと。 |

| データ品質の管理 | 信頼の高いデータを常に利用できるようにデータの品質レベルの評価・監視やデータ利用者の要件に沿ったデータを作成できる統合されたアプローチ方法などを策定すること。 |

DMBOKで定義される11の領域は独立して存在するものではなく、相互に連携し合うことでデータマネジメント全体が機能します。設計・保存・統合・活用といった各活動が揃って初めて、企業はデータを戦略的に活用できる環境を構築できます。

データマネジメントの重要性が増している背景・メリット

データマネジメントは、企業の業務効率化やリスク管理だけでなく、AIを含む高度な分析や自動化を支えるために欠かせない取り組みとして、その重要性は一層高まっています。

近年は、ECサイト・アプリ・実店舗など多様なチャネルから膨大なデータが日々生成されています。特に、非構造化データが急増しており、適切に整理・統合できなければ、活用は困難です。また、GDPRや改正個人情報保護法などの個人情報に関する保護意識の高まりによる法整備を背景に、データの取得から利用までの透明性の確保と統制が不可欠になっています。

こうした環境変化の中で、AIの活用は企業経営や日常業務のあらゆる領域に広がっています。AIの精度・有効性は学習データの質と整備状況に大きく左右されるため、データマネジメントは「AI導入の前提条件」と位置付けられます。従来は整備や統制が中心だったデータマネジメントの役割は、AIを含む高度な分析・自動化を実現するための基盤へと拡大しました。いまやAI活用の成否は、データマネジメントの成熟度に大きく依存しています。

適切なデータマネジメントは、業務効率化や属人化の解消、法令遵守の強化に加え、深い顧客理解や商品・サービス開発といった新たな価値創出に繋がり、企業全体の競争力を押し上げます。

データマネジメントの進め方とポイント

データマネジメントの最終的な目標は、全社的な取り組みとして定着させることです。しかし、いきなり大規模なプロジェクトとして着手すると、時間やコストが膨らみやすく、関係者の理解不足から頓挫するリスクも高まります。

そこで重要となるのが 「クイックウィン」という考え方です。クイックウィンとは、短期間で成果を可視化し、関係者に効果を実感してもらう取り組みを指します。

まずは限定的なスコープで基本手順を一巡し、得られた成果と改善を積み重ねながら対象範囲を段階的に拡大していきましょう。これにより、初期の成功体験が関係者の信頼と協力を生み、円滑な全社展開が可能となります。

このような考え方を前提にしたデータマネジメントの進め方を、下記の5つの手順に分けて紹介します。

- 戦略策定とデータアーキテクチャ設計

- 現状評価とギャップ分析

- データ設計とガバナンス構築

- テクノロジー選定と仕組み構築

- 運用・利用と継続的改善

1.戦略策定とデータアーキテクチャ設計

まずは、企業全体の戦略や優先すべきユースケースを踏まえて、目的と方向性を明確にします。「広告効果測定の精度向上」「離反顧客の早期発見」「ECと実店舗の購買データ統合による顧客理解」など、自社の課題に合ったテーマを設定しましょう。

戦略が固まったら、その実現に必要なデータアーキテクチャを設計します。データの流れの全体像・既存システムとの統合方法・セキュリティポリシーなどを整理し、必要最小限の範囲から構築を始めます。同時に、データオーナーやステュワード(データ管理の責任者)の役割分担、アクセス権限の設定などのガバナンス要素も定義します。

その際、初めから複雑にせずに、スモールスタートで短期成果を出しながら段階的に拡張することが重要です。例えば「特定部門で顧客データベースとBIツールを連携」など、小規模な実証から始めると社内の理解を得やすくなります。

2.現状評価とギャップ分析

次に、自社のデータ環境を客観的に評価し、理想像とのギャップを明確にします。

データソースの種類・保存場所・形式・更新頻度・品質を、定量・定性の両面で確認し、部門間での不整合を洗い出します。評価には、DAMA-DMBOKの成熟度モデルなどを活用するのが有効です。

ここで重要なことは、長期目標や全社戦略との整合性を確認することです。影響度が大きく、かつ実現が容易な改善施策から着手することで、限られたリソースを有効活用しつつ、後続フェーズへスムーズに繋げることができます。

3.データ設計とガバナンス構築

信頼性のあるデータ活用を実現するため、データ設計とガバナンスを整えます。

設計段階では、まず業務で扱うデータをどのように整理・関連付けるかを明確にします。データ同士の関係性や流れを整理する「データモデリング」を行い、概念レベル(全体像)、論理レベル(業務上の意味・関連性)、物理レベル(システム上での構造)と段階的に設計することで、将来の拡張や統合にも耐えられる柔軟な基盤を構築できます。

同時に、データの正確性・一貫性・完全性・適時性などの品質基準を設定し、保存期間や修正権限、利用条件などのルールを策定します。アクセス権限や責任範囲を明確にすることは、法令遵守とセキュリティ確保に直結します。

初期段階から過度に複雑なルールを設けると、現場の負担が大きくなり社内に浸透しにくくなります。まずは対象データや利用者を限定したシンプルなルールで開始し、実績を積みながら段階的に拡大していきましょう。

4.テクノロジー選定と仕組み構築

設計に基づき、データの蓄積・処理・活用を支える仕組みを整備します。ETL/ELTツール・データ統合基盤・ストレージ・データカタログなどを選定し、業務に適した環境を整えます。

この段階においても、初期は大規模なシステム構築を前提とせず、まずは優先度の高いユースケースを対象に、小規模かつ運用可能な範囲から着手します。例えば、基幹システムとのデータ連携では改修やセキュリティ要件の整理に時間がかかりやすいため、まずは特定時点までのデータをスナップショットとして手動で連携するといった、シンプルな方法で成果を出すのが有効です。

その後、データの定期的な連携や対象データの追加、利用者の拡大に合わせたテクノロジーの選定を行います。テーブル単位のアクセス制御だけでなく、行・列単位のアクセス制御や、権限グループの管理などがシステムの要件に含まれます。

5.運用・利用と継続的改善

環境の構築後は、運用を通じて継続的に改善を図っていきます。初期段階は対象範囲が限られているため、改善点や成功事例をスピーディーに共有しやすく、関係者のモチベーション維持にも繋がります。

モニタリング結果を踏まえて改善を繰り返し、成熟度が高まったら対象範囲を広げ、再び1〜5のサイクルを回すことで、全社的な定着を目指していきましょう。

EVERRISEによる支援

データマネジメントを効果的に進めるためには、まずは自社の現状を正確に把握し、課題を明確にすることが出発点となります。しかし実際には「どこから手を付ければよいのか分からない」「現行の仕組みのどこがボトルネックなのか見えにくい」といった悩みを抱える企業が少なくありません。

こうした状況を打開する有効な手段の一つに、外部の専門的な視点によるアセスメント(評価)サービスの利用があります。弊社EVERRISEでは、デジタルマーケティング領域における300件以上の開発実績で培ったノウハウを活かし、データアセスメントサービスを提供しています。

社内にあるデータを洗い出し、目指す成果に必要な情報やデータの量、クレンジングの必要性を評価します。そのうえで、具体的なデータ統合計画の策定までを一貫して支援します。また、発見された課題に対して優先順位付けと改善ステップのロードマップを提示し「何から着手すべきか」「どのように進めるべきか」を明確にします。

「データマネジメントを進めるために、まずは現状を正確に把握したい」という企業さまは、ぜひ一度ご相談ください。

詳細は、お問合せよりご連絡ください。